陳福蔭(一九一六~二○○九年),安徽巢縣人,生於北京,初名福雍,入學時改名福蔭,字墨緣,號佛印。

五歲隨祖父伯銘公,由北京返巢縣學習經、史、詩文及書法,十七歲才就讀國小,二十一歲入安徽蕪湖高中,旋因避戰火而淪為流亡學生。

一九四六年奉資源委員會之命來台任「台灣糖業公司」會計一職;一九八○年因推行中華文化復興有功,獲頒社會教育獎章;隔年於台糖屏東副總廠長任內退休,隱於自宅讀書著述,以詩文、書法聞名。

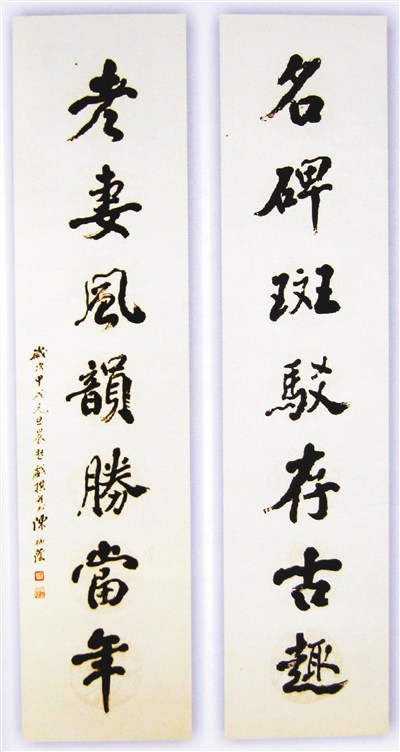

陳福蔭精通各種書體,無論古籀秦篆、魏晉氣韻、唐宋風骨、明清新意多有浸染。尤傾慕米芾能「每出新意於法度之中,絕去筆墨於畦徑之外」之逸趣。他認為書法求變,要能學得眾家之長,熔於一爐之後再以新面貌展現,才是正道。

其著作《墨緣書法瑣談》中敘述:「米芾自幼勤練各家,至中年評者謂其為百家雜陳,至晚年人始覺其不知所宗。書法之要求變是要變得與眾不同,才有自己的特色。綜觀我國書法史自古迄今能流傳後世的大名家,書法風格無一不是自有其面貌,但還有一個重要條件,就是要夠好。」

陳福蔭書法是傳統的中鋒用筆,與清中葉以後出現的北碑側筆所表現的形態完全不同,他所寫的語句也充滿了個人風采,流露出明亮豁達的風格。