「道在瓦甓」語出《莊子‧知北遊》。莊子提出「道」無所不在,但其前提是「物物者非物」,「道」本身是先於物質存在的。

近代藝術巨匠吳昌碩曾刻「道在瓦甓」正方朱文印。邊款題記:「舊藏漢晉磚甚多,性所好也。爰取莊子語摹印,丙子二月,倉碩記。」其創作思想源自於對瓦甓的感知。

吳昌碩(一八四四~一九二七年)初名俊,又名俊卿,號缶廬,浙江安吉人。杭州西泠印社首任社長。

篆刻初學浙派,繼之取法鄧石如、吳讓之,廣泛吸收秦漢殘印,並融入晉磚漢瓦、封泥,以及古代金石文字的結體美,是晚清傑出藝術家。

其書畫與篆刻,對近代中外藝壇影響深遠。尤其鄰國日本,對吳極為推崇,尊稱為唐後第一人,並特鑄吳昌碩半身銅像,贈西泠印社陳列。

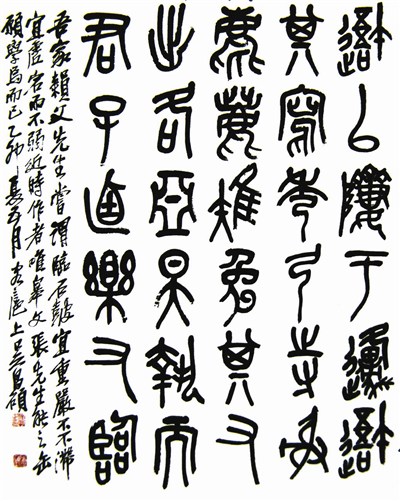

吳昌碩書法專精於《石鼓文》,章法善於經營,強調疏密,有很強的視覺衝擊力。用筆厚重,篆書寫得跌宕,酣暢茂美,自謂:「余學篆好臨石鼓,數十載從事於此,一日有一日之境界。」

雖自信如是,亦是吳昌碩內心有感之言;他不同時期有不同《石鼓文》的創作型態,最終則無一筆是原刻《石鼓文》。

其弟子沙孟海說得最明白,他於《論書叢稿》記述:「寢饋於石鼓數十年,早、中、晚年各有意態,各有體勢,與時推遷。大約中年以後結法漸離原刻,六十左右確立自我面目,七八十歲更態肆爛漫,獨步一時。」