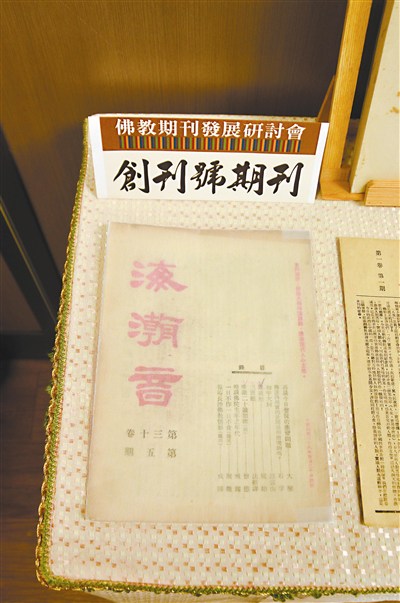

第十三卷《海潮音》雜誌,是仍在中國大陸時期發行的刊物,保留至今相當不易。文與圖/妙熙專題報導

第十三卷《海潮音》雜誌,是仍在中國大陸時期發行的刊物,保留至今相當不易。文與圖/妙熙專題報導

編按:佛法要與時俱進,各類佛教雜誌、報紙、學報、會報期刊等,必須反應當代的現況。為此,由伽耶山基金會與香光尼眾佛學院圖書館十三日舉辦「佛教期刊發展研討會」,發表十三篇論文,探討日據時期到今日e化發展,許多僧侶與居士肩負歷史使命,不畏艱苦,以堅持和創新,續佛慧命。

日據時期 《教報》為最早刊物

法鼓佛教學院兼任助理教授闞正宗舉出,日據時期最早的佛教刊物,是一八九六年十一月由曹洞宗僧侶佐佐木珍龍組織「台灣佛教會」所發行的《教報》,以宣揚曹洞宗為主,另一份創刊於一九二三年總督府主導的《南瀛佛報》,則最為人熟知。

日僧創辦的期刊以所屬宗派為主,台灣人創辦的期刊,則偏重個人色彩,如羅妙吉創辦的《亞光新報》。

羅妙吉是苗栗法雲寺派新竹客籍僧人,日本殖民時期出家僧人皆冠俗姓。他受學於太虛大師創辦的武昌佛學院,因此《亞光新報》具有改革社會風氣、佛教弊習、實現大同平等為幸福等理念。只可惜隨著羅妙吉的猝死,創刊於一九二七的《亞光新報》,僅維持短短的二年多。

台灣時期 佛教期刊分4階段

自一九四九年國民政府遷台,有大陸佛教期刊在台灣復刊,也有本土創辦的期刊,讓台灣佛教期刊呈現另一番蓬勃景象。

香光尼眾佛學院圖書館館長自衍法師將台灣期刊分為四階段,一九四九戒嚴年為起點,到一九七一年台灣退出聯合國為第一階段「草創期」;一九七二年後到一九八七年解嚴為第二階段「萌芽期」。

一九八七報禁解除,期刊出版更加開放多元,直到一九九八年為第三階段「成長期」。「成長期」時,曾經多達一百七十種刊物,盛極一時卻也停刊最多。

一九九九年一月廢止「出版法」,期刊單位不需向新聞局申請登記,加上網際網路盛行為「轉型期」。

從草創期創刊,至今仍發行超過三十年的佛教刊物有:《海潮音》、《人生》、《中國佛教》、《慧炬》、《慈濟》、《十方》、《慈雲》、《明倫》、《淨覺》、《普門慈幼》。

跨越兩岸 《海潮音》創辦93年

佛教刊物歷經幾番波折,至今仍能持續發行誠屬不易。其中,一九一九年由《覺社叢書》改為月刊的《海潮音》雜誌,誕生在中國南北分裂、剿匪、抗日的動盪時代下,許多中國大陸雜誌紛紛停刊,《海潮音》卻隨國民政府來台復刊,至今發行已九十三年。

台南大學文化與自然資源學系兼任助理教授楊書濠指出,《海潮音》第一卷由太虛大師擔任編輯,奠定往後月刊的發展方向。中日戰爭爆發時期,物價飆漲,每期兩角的刊物,漲至十二萬元,就算有成捆鈔票也買不到紙張。幸好當時孫張清揚居士捐助黃金變賣,才讓《海潮音》躲過風暴。

來台復刊後,由大醒法師接手,政府發行新台幣,舊台幣四萬元兌換一元新台幣,為籌措經費,大醒法師心力交瘁,累到臥病在床,再也無法從事編輯工作。

之後《海潮音》歷經印順法師、樂觀法師,現在由善導寺了中法師接任,正朝向發行一百年邁進。「佛教期刊發展研討會」十三日在台北印儀學苑舉辦,香光尼眾佛學院院長悟因法師(左)開場後,由成大歷史系教授陳玉女主持(中),佛光山文化院佛光文化社長永芸法師(右起)、台南大學文化與自然資源學系兼任助理教授楊書濠、法鼓佛教學院兼任助理教授闞正宗、台灣大學佛學數位圖書館暨博物館幹事陳美君、國家圖書館期刊文獻中心副主任羅金梅等,陸續發表論文。