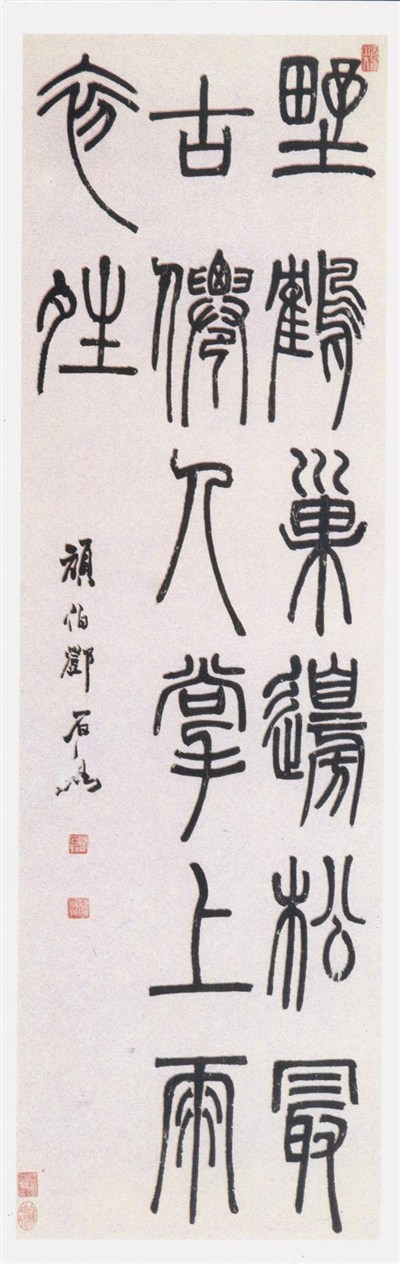

鄧石如(一七四三年-一八○五年),原名琰,字頑伯,安徽懷寧人,因避嘉慶皇帝(愛新覺羅‧顒琰)名諱,而改名為石如,號完白山人。

鄧石如(一七四三年-一八○五年),原名琰,字頑伯,安徽懷寧人,因避嘉慶皇帝(愛新覺羅‧顒琰)名諱,而改名為石如,號完白山人。

鄧石如(一七四三年-一八○五年),原名琰,字頑伯,安徽懷寧人,因避嘉慶皇帝(愛新覺羅‧顒琰)名諱,而改名為石如,號完白山人。

他出生寒微,自述:「我少時未嘗讀書,艱危困苦,無所不嘗,年十三四,心竊竊喜書,年二十,祖父攜至壽州,便已能訓蒙,今垂老矣,江湖遊食,人不以識字人相待。」雖然,幼年清貧的一介布衣,因頑強的意志與精誠的鍛練,最終成為清代復興篆書的一代宗師。

鄧石如十七歲開始以寫字、刻印維生,經常是一襲布衣、一頂斗笠、一雙草履、一根藤杖,為謀取生計而遊走四方。自三十二歲時遇見壽春書院山長梁巘之後,生命才開始翻轉。

梁巘認為鄧是一塊未經雕琢的璞玉,於是將他介紹給梅鏐,梅府藏秦漢金石善本豐富,鄧石如在梅府開拓了視野,遂篤志摹習,先臨習石鼓文、繹山刻石及唐代李陽冰的篆書,之後又遍臨漢隸,八年期間無一日懈怠,為後來的創新,奠定了厚實的基礎。

之後,得到詞人張惠言、篆籀學者金榜及戶部尚書曹文埴等人推薦,而書名大噪。

鄧石如的最大成就,對日益衰微的篆書,引導出一條嶄新的路。他用羊毫筆,以逆入平出的方式寫篆書,簡單易上手,成為繼二李(李斯、李陽冰)以後的第一人。康有為在《廣藝舟雙楫》中讚曰:「吾嘗謂篆法之有鄧石如,猶儒家之有孟子,禪家之有大鑒禪師。」