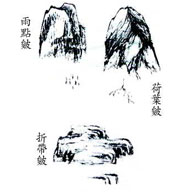

上周介紹山水畫皴法中的披麻皴、斧劈皴、雲頭皴,今天再介紹雨點皴、荷葉皴、折帶皴:

雨點皴:雨點皴是由許多垂直有力的短線在紙上快速點畫過而形成,看起來很像驟雨打在牆上的痕跡,適合表現中國北方黃土高原經過長年風雨侵蝕後,滿布鑿痕的雄偉景觀。

雨點皴很像小斧劈皴,最大的不同是小斧劈用側鋒畫成,雨點皴則是中鋒或中鋒帶側,感覺上還是有其相異之處。

有名的范寬〈溪山行旅〉圖就是雨點皴的傑作。

荷葉皴:以中鋒筆觸,類似畫荷葉葉脈的筆法及形狀,畫出山的脈絡及質感。因為其形若荷葉葉脈,故被稱為荷葉皴。

《繪事發微‧皴法》:「趙松雪(孟頫)畫山,分脈絡似荷葉筋。」《芥子園畫傳‧山石譜》:「董源、藍瑛每用之。」

這是古代畫家,觀察大自然所領略出來的皴法。

華山之北峰、東峰;黃山之蓮花峰都類似此種皴形。因此畫這幾個山峰,使用荷葉皴最為傳神。

趙孟頫的〈鵲華秋色〉,就是荷葉皴最具代表性的作品。

折帶皴:用側鋒臥筆,向右行筆,再轉折成側鋒向下刮;向左行則可逆鋒向前,再轉折向下。畫出的墨線如「折帶」,所以被稱為「折帶皴」。

這種皴法很適合用來表現江南水陂的方解石和水層岩的結構。

「元四大家」之一的倪雲林喜歡用「渴筆」(筆頭含水很少)畫出折帶皴,故宮博物院所藏的〈紫芝山房圖軸〉以及〈容膝齋圖〉、〈小山竹樹圖〉等,都是這種筆法。

由於這種皴法,由倪雲林所創,因此成了一個斷代的標準。即凡這種皴法所畫出來的畫,其年代都不能早過元朝。