鄭板橋(一六九三~一七六五年),名燮,字克柔,號板橋,江蘇興化人。少時清寒,三歲喪母,由祖母之侍女費氏哺育成長。他為人清正,性格孤傲,被視為狂士,其族為漢代大學者鄭玄後裔。

他早年以賣字畫為生,因無法賴以生計,才應試求取功名,三十歲考取秀才,四十歲中舉人,遲至四十四歲才進士及第。他有一方閒印章,印文刻著「康熙秀才雍正舉人乾隆進士」,說明參與科舉所經歷的三朝皇帝。

清乾隆十一年任濰縣知縣,彼時濰縣正逢罕見的天災,連年歲荒莊稼無收,已到了人與人相食的悲境。他先行開倉賑貸,令百姓具券借糧,再向上呈報,對於積粟之家,不分紳商,盡行封存,責其平糶,此舉卻不經意觸怒豪紳巨賈,之後遭誣告而罷官。

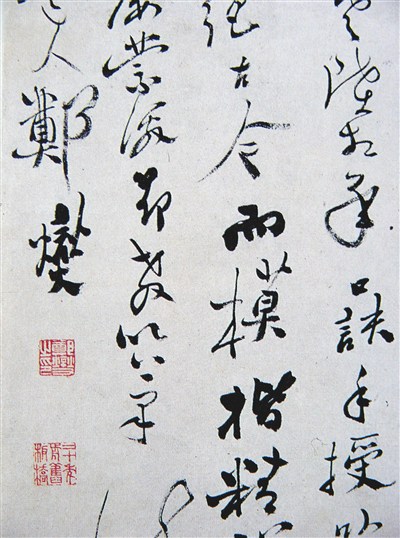

被罷官以後的鄭板橋,仍舊以賣字畫為生。他的畫以寫蘭、竹為主,畫風清雅。在書法方面,他博學諸家,臨過王羲之、懷素、虞世南、顏真卿以及黃庭堅、蘇軾、米芾等,不但學帖也學碑,最後他的字雜揉楷、行、草、隸各體,自稱是「六分半書」。

何謂「六分半書」?他自己沒說明白,這問題困惑後人,最早做出解釋的是同朝的蔣寶齡,他在《墨林今話》記載:「板橋書隸、楷參半,自稱六分半書,極瘦硬之致,亦間以畫法行之。」

書法的創新不但要有筆法,亦要是知性的,知性是感情的燃燒,如鄭板橋的作品即是,他的作品充滿著真意、真趣,有一種知性的光輝。