與F在巷弄的咖啡館巧遇了K。圖/林役勵非報系

與F在巷弄的咖啡館巧遇了K。圖/林役勵非報系

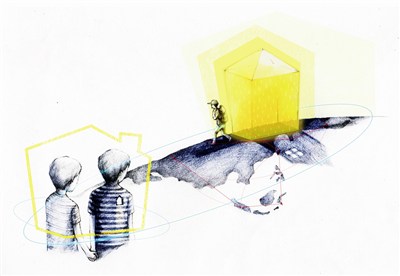

與F在巷弄的咖啡館巧遇了K。

許久沒見到K,約莫有二年時間。在興奮的寒暄當中,我仔細看了K。三十餘歲的他一身簡舊,在具現代感的咖啡館裡顯得有些老氣。但是,只要再仔細端倪,可以發現衣著裡的K還是一副孩子氣模樣,沒有多大改變。K似乎是很倔強地,不輕易將自己繳回給時間,彷彿那些充滿活力的語氣、眼神,以及表情,本就屬於他,而非向時光商借來的。

等候咖啡的片刻,F告訴我K剛從泰國旅行回來,並且已經失業半年。我登時替K感到著急,即刻詢問。才知,根本是K將老闆Fire掉,也是自己決定暫時不找工作的。K興致突來,朗朗向我們說起在泰國自助旅行的所見所聞,以及未來的計畫。他打算用這幾年攢存下的錢,再到日本一趟,巴黎一趟。而這兩趟都將是長時間的旅行。

「回來後再找工作吧,餓不死人的,生活過簡單一點就好。」這是K下的結論……

告別K之後,已經是薄暮時分。

F陪我走了一段路程,途中,我不禁好奇問起K的親人。此時F的聲音一轉,突地顯得低沉。他向我娓娓道起了K的故事 ──

●

K是獨子,許多年以前,約莫在他高中的時候,母親因惡疾離開了人世。之後,少了母親如信鴿般往返傳遞訊息的K以及父親,顯得更為疏冷、無話。每日,這兩個不擅表達的父子,一回到家,便將自己鎖進房裡,閉上眼,在各自的悲傷中悲傷地存活著,然後靜靜成為兩具彷如懸浮在福馬林裡,喪失任何表情與聲息的標本。

只是,在K年少的時間裡,時間是會繁衍悲傷的,日子一久,原本幸福的家遂完全成了一個橫溢悲傷的居所。但,令人意外的,竟是K的父親先撤退了。起初,是夜夜尋酒作樂,接著,不知從哪兒認識了一個新的女人。最後,K的父親索性離開了家,租了屋,與女人共組另個沒有悲傷的家。

而長得像極母親的K,就這樣,被留了下來。

K的叔叔,他父親的弟弟,在勸阻不住兄長後,轉而全心接納那時剛上大學的K。他將K接回家中,與妻子像對待另個兒子那樣地對待著K。然而,對K而言,在融入叔叔家庭的過程中,他愈是感受叔叔所給予的愛,卻愈是清楚明白,無論如何,於他,家是不復存在了。他頓時感到自己內底的靈魂有了一道無能癒合、只能鎮日對著世界張裂的傷口。而這道傷口,在往後的日子裡,將不時警示著他,也將不時提醒著他良善的叔叔。

於是,體悟這件事的K,就像揮霍完可以依賴的青春時期那樣,他開始鍛練自己獨立;開始讓自己萌生一種無所謂、什麼都好的淡薄心緒。他練習用這副早熟的軀殼與這個家庭中接納他的叔嫂、堂兄弟們進行交談、進餐以及相處。所以,他總是面帶微笑,禮貌周到,並且將自己表現得猶如一張能專心供人坐臥、整潔、又能摺疊在角落的椅凳。

等到再久一點,叔叔一家都習慣這樣的K之後,K繼續削減自己,讓自己單薄地像一張似乎是貼倚在牆上的老舊壁畫。表面上,如膜的與這個家合而為一,卻又無聲地,將自己的畫面隱退在一日又一日積累的塵灰當中。K不時想像,自己最終會有一張模糊卻又潛潛繫在這棟屋子的面貌。對此,K並不感到難過,反倒有點興奮地想:或許,這樣的模糊,這樣的不再清晰,能夠帶來另種新生的可能,離開的可能。

K期待著那一天的到來。

直到有天,K大學畢業準備進入異地研究所就讀時,他真的離開叔叔的家,離開那個他由衷感謝卻認定不全然屬於他的地方。那天,在天色微亮,仍有倖存的月光擱淺在樹梢上的時刻,整夜未眠的K離開了床沿,打開房門,走向已經做完晨操正獨自坐在客廳藤椅上寧靜啜著熱茶的叔叔。起初,K輕聲地向叔叔喚了一聲,接著便鄭重地立在叔叔眼前。不知何時,晨光已經徘徊在他們之間,而在那濛亮的當下,彷彿現實被記憶稀釋的當下,近距離看著叔叔的K才發現,叔叔那張瘦尖臉孔,竟和父親是如此的相似。

一陣錯覺襲來。K以為自己將和父親說話。

平靜之後,K才緩緩告訴叔叔。他說,再過幾天他將會離開這裡,一方面完成學業,另方面,也將準備開始工作,為自己未來的生活負責。K說這些話的時候,聲音十分從容,自然,不像是商量。

聽完K的表達,叔叔抬起了頭,蹙眉看他,然後,又低下頭去,不作聲地在K流洩出的話語中默默淘洗著自己心思。過了半晌,不令K意外的,叔叔花白的頭髮底下漸泛開一張欣慰的表情。

雖然並非K的父親,但對叔叔而言,K的決意仍喚起他身為人父的心情。他腦中重疊投影著K所承受的苦痛,以及這幾年與K相處的畫面。在伴隨而來的傷感中,他同時感動起來,像是費心將一個孩子教養成人,而今終能令他自立且他正要離家奮發一般。於是,他開口給了K許多的祝福與提醒,然後略顯激動地告訴K:這個家,永遠、永遠為你敞開大門;也永遠、永遠留有一間屬於你的房間。

聆聽這「永遠的指名」,悄立一旁的K不禁有點歉然,但是,他仍對著叔叔斷續點頭。

(待續)