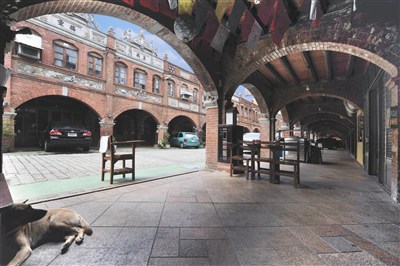

綿延不斷的紅磚洋樓寂靜地沐浴在夏日狂野的陽光下,鮮明的巴洛克風格在眼前一字排開,交瓣錯弧的一重重圓穹拱頂,與長串迴廊交錯重疊的光影綿延不斷,在相機小小的觀景窗內呈現強烈的超現實意境。圖/吳德亮非報系

綿延不斷的紅磚洋樓寂靜地沐浴在夏日狂野的陽光下,鮮明的巴洛克風格在眼前一字排開,交瓣錯弧的一重重圓穹拱頂,與長串迴廊交錯重疊的光影綿延不斷,在相機小小的觀景窗內呈現強烈的超現實意境。圖/吳德亮非報系

綿延不斷的紅磚洋樓寂靜地沐浴在夏日狂野的陽光下,鮮明的巴洛克風格在眼前一字排開,交瓣錯弧的一重重圓穹拱頂,與長串迴廊交錯重疊的光影綿延不斷,在相機小小的觀景窗內呈現強烈的超現實意境。

湖口老街是目前台灣保存最為完整的老街之一,建於日據時期的一九一三~一九一五年。因鐵道開通設站而興起,再因鐵路轉移而凝止在原來的時空,繁華一時的老湖口,從一八九三年劉銘傳開通鐵路的一百多年來,嚐盡了幕起幕落的冷暖滋味。而同樣曾經名噪一時的長安茶,也不敵近年高山茶的興起而大幅沒落,茶園從原本三百公頃降至今天的五十多公頃;讓我想起唐朝大詩人李白的詩「總為浮雲能蔽日,長安不見使人愁」。

長安,不就是大唐盛世的京城所在嗎?其實位於新竹縣最北端、丘陵地帶氣候土質非常適宜種茶的湖口鄉,包括長安、湖口、湖南等村,產茶一樣有著百多年歷史。不過卻直到一九八四年才因長安村地名而命名為「長安茶」,主要種植茶樹為青心烏龍、金萱、翠玉等,每年採收春茶(四月)、夏茶(六月)、白露(八月)、秋茶(十月初)與冬茶(十一月)等共五次,近年且多以機採方式採茶,每季生產約三十公噸茶葉。

長安茶區一向產製分離,茶農專心種茶,由唯一的共同經營班組成茶葉生產合作社,統一收購茶菁製茶,再批發予外地茶商;近年地方政府大力推動觀光休閒產業,零售遊客或透過DIY製茶體驗的方式也漸趨熱絡。

年逾七旬的羅美燃是生產合作社主席,也是製茶廠主人,儘管地處閉塞的鄉下,但「現代化」設備可一點兒也不含糊:例如傳統採茶必須一一磅秤計價,羅家卻有專門的「地磅」,貨車進入後即可測出茶菁數;占地一百七十坪的日光萎凋場一樣懸有防紫外線的黑網,再加上一百坪的包裝場,以及殺青、揉捻等機具。

偌大的茶廠全由客家三合院伙房改良而成:門額上醒目的「豫章堂」堂號提醒來客「主人是羅姓客家人」。儘管早已被歲月抹上厚厚的滄桑斑痕,斑剝的牆垣在陽光熾烈的陰影下顯得更為蒼老,部分茶菁在老厝前的禾埕萎凋,場景依然讓我感動萬分。

不過,跟竹苗地區大部分半球型烏龍茶製作方式相仿,長安茶廠不使用南投凍頂一帶的「熱團揉」,而採用較早的「筒球機」,因此烏龍茶較為蓬鬆,外觀介於包種與凍頂之間。

話說湖口街屋幾乎每戶都擁有一口水井,大多坐落天井牆邊;緊鄰的兩家也往往隔牆共同掘成大圓井,而各自使用半邊的「半圓井」,百多年來始終融洽共享。在羅家茶廠我也發現源源不斷的淙淙山泉水,用來泡茶特別甘醇潔淨,羅美燃說湖口山泉水蘊量豐富,茶園除非遭遇大旱,否則一般是毋須人工灑水的。

離去時,原本覆蓋在茶園上方的一大朵烏雲已經不見,陽光咨意揮灑在老街洋樓古拙蒼勁的山頭壁飾之間,正如擁有百年歷史的長安茶,也正積極揮去陰霾,努力迎向陽光。