在雲南的文化界傳聞有三怪。第一怪:南朝禁碑,而雲南卻有碑;第二 怪:東晉並無太亨年號,但〈爨寶子碑〉的落款卻是太亨四年,查閱歷史年表,原來已改為義熙元年;第三怪:雲南地處邊陲,文化基礎薄弱,卻可以晉碑與晉帖抗衡。

怪:東晉並無太亨年號,但〈爨寶子碑〉的落款卻是太亨四年,查閱歷史年表,原來已改為義熙元年;第三怪:雲南地處邊陲,文化基礎薄弱,卻可以晉碑與晉帖抗衡。

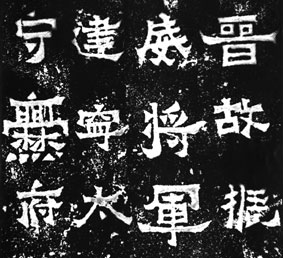

魏晉三國時期,曹操因有感於漢代立碑之盛耗費鉅資,而使天下凋敝,於是建安十年頒「禁碑令」,遏止刻立豐碑,延續至西晉武帝。故晉代所立碑刻並不多,現在留存的晉碑寥若晨星,僅有:〈郛休碑〉、〈枳楊府君碑〉、〈爨寶子碑〉等。

今雲南、貴州和四川南部,三國時期稱為「南中」,是蜀國的一部分。南中地區的豪族大姓主要集中在朱提(今昭通)、建甯(今曲靖)兩郡。南中最有勢力的大姓為霍、爨、孟三姓,彼時期霍、孟二姓鷸蚌之爭,爨姓享漁翁之利而得勢,爨寶子在建甯任太守時,正是爨氏統治南中時期,他十九歲時即弱冠稱仁,就任建甯太守,同時世襲「振威將軍」,然因戰事頻仍,而英年早逝,享年二十三歲,其屬官為他刻石立碑,冀望流芳百世。爨氏偏安南疆,自閉自守,故中原改元,爨氏家族竟不知。

〈爨寶子碑〉書法風格迥異於江左,沉寂千年之後,於乾隆時期出土,正逢阮元倡導「尊碑」書論,他的「尊碑抑帖」主張,正為當時書壇注入一股反轉能量。天意要反,於是民間的、直率的、放任的,取代了名仕的、禮教的、內斂的;於是,相反的兩股勢力正交叉反轉。