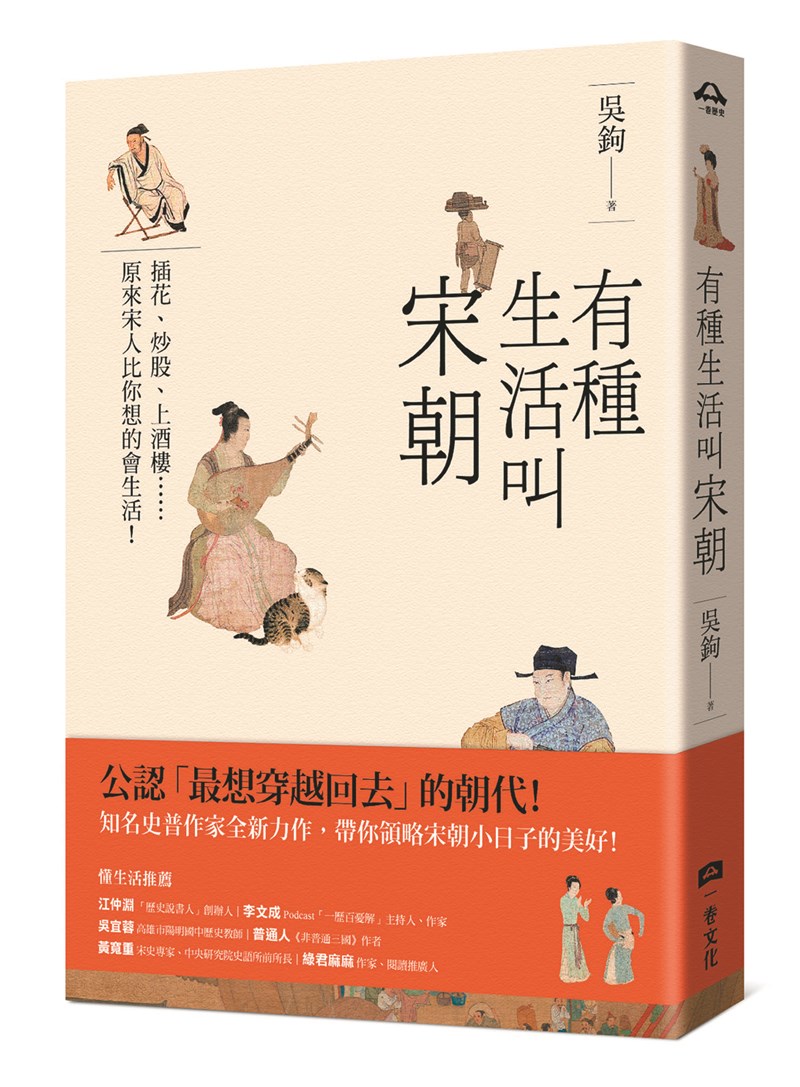

文化出版《有種生活叫宋朝》

圖/一卷文化提供

文化出版《有種生活叫宋朝》

圖/一卷文化提供

文/吳鉤

宋朝士大夫流行焚香,許多我們熟悉的名士,比如蘇軾、黃庭堅、李清照、陸游,不但喜歡燒香,甚至是製香高手。蘇軾擅長調製合香,其中有一款,炙烤時會散發出清新的梅花香,配方得自宋代名臣韓琦,因而取名「韓魏公濃梅香」。蘇軾的門生黃庭堅,更是製香的箇中好手,宋朝有四款有名的文人合香:意和香、意可香、深靜香、小宗香,合稱「黃太史四香」,就是出自黃庭堅之手。

不如改名「返魂梅」

有一次,黃庭堅與一位法號叫惠洪的僧人朋友在湖南潭州(今長沙)遊山玩水,恰好衡山花光寺的長老派人送來兩幅墨梅圖畫,惠洪與黃庭堅便一起在燈下欣賞。

黃庭堅:「惠洪兄,這真是好畫,好畫!只可惜聞不到梅花之香。」

惠洪和尚:「要嗅梅香,又有何難。」

只見他從囊中取出一粒香丸,投入香爐內,不多時,便有梅花的暗香浮動。

黃庭堅:「惠洪兄,這是何香,這麼神奇?」

惠洪和尚:「這是傳說中的韓魏公濃梅香,蘇軾蘇大學士的獨門祕香。」

黃庭堅恍然大悟:「原來這就是韓魏公濃梅香?」

惠洪和尚笑:「蘇大學士知道你有香癖,卻不肯將此香的製法教給你,真不夠朋友啊。」

黃庭堅:「就是,下回見到蘇大學士定要討個說法。」

惠洪和尚:「此香之氣味,舉世無雙,只是『濃梅香』的名字,有些欠妥。」

黃庭堅大笑:「哈哈哈,我看不如改名『返魂梅』,要比原來的『濃梅香』高雅得多。」

惠洪和尚:「是啊,改天遇到蘇大學士要跟他說說,哈哈哈。」

不過,千萬不要以為宋人配製合香,只能使用極其昂貴的沉香、龍涎香等香料,荔枝殼晒乾後磨成粉,再配上其他尋常香料,也能做成清雅的香品。黃庭堅製作過一款「聞思香」,原料就是荔枝殼、丁香、松子仁等尋常香料,是一款成本相當低廉、香味卻頗清馥的合香。

陸游也調製過一款使用荔枝殼的「四和香」,另外還加入蘭花、菊花、柏樹果實,將此四種原料搗碎,以煉蜜調成小丸即成。由於成本低廉,陸游還有些自嘲地將這款合香稱為「窮四和」。

試試宋朝式的風雅

不過,也不是只有窮人才用荔枝殼,皇室也流行這種平民化的香料。比如宋仁宗的寵妃張貴妃,就很喜歡用荔枝殼、苦楝花、松子膜等尋常材料製作合香,反而不愛沉香、檀香、龍涎香、麝香。蘇軾刻薄地說:貴人「鼻厭龍麝,故奇此香」(〈香說〉)─好比大富豪吃膩山珍海味,才愛上清粥小菜。這位蘇學士可真毒舌!

我倒是覺得,宋朝人的焚香理念很可愛:他們鄙視名貴的進口沉香,認為它的香味過於腥烈,只宜入藥,不宜用於焚香;一文不值的荔枝殼反而大受好評,因為它的香味清新,不失風雅。也就是說,在宋人的觀念中,一款合香是雅是俗,取決於香料的香味,與原料的價格沒有關係。

這樣的焚香理念,恰恰是今人缺乏的。儘管現在有許多朋友在「復刻」宋朝式的焚香,日本也還保有香道文化,此道卻仍屬小眾,原因很簡單:今日焚香,都是直接燒名貴香料,成本高昂,不是普通人玩得起的。一塊名貴的香料就這麼燒掉,我看了也覺得心疼。我們何不學習宋人,用香橙皮、荔枝殼等普通原料製作幾款合香,試一試宋朝式的風雅呢?

(本文摘自一卷文化出版《有種生活叫宋朝》一書)