圖/茶茶

圖/茶茶

文/陳韋哲

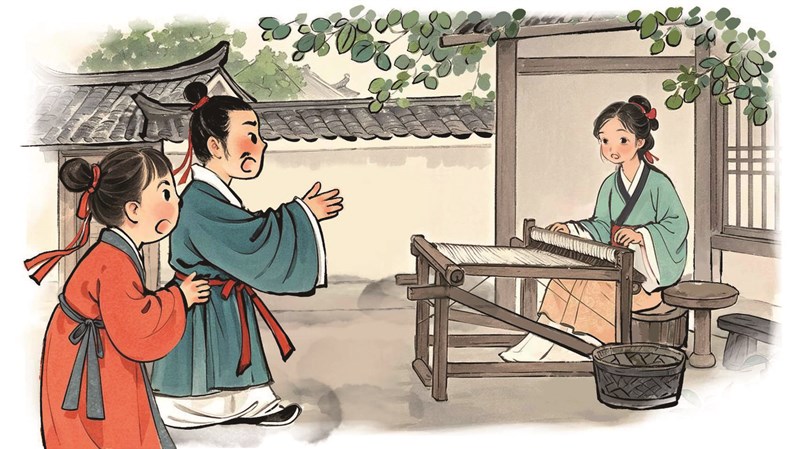

有一天,有人急匆匆的跑來告訴曾參的母親,說曾參殺人了。曾母聽到後毫不在意,因為她了解自己的兒子,知道他絕不可能做這種事。不久後,又有第二個人跑來說曾參殺人了,曾母開始有些動搖,但仍舊沒有完全相信。然而,當第三個人跑來說同樣的話時,曾母終於開始感到不安,甚至放下了手邊織布的工作,嚇得逃跑了。可知,即使是再熟識的人,也很難不受到謠言的影響。

這兩個故事,雖然看似古老,卻跟現代社會息息相關。在這個資訊暢通的時代,謠言的數量與傳播速度跟過去比起來可以說是又多又快,尤其是在社群媒體上。一條毫無根據的消息,只要經過足夠多的轉發與評論,就可能成為「事實」,引發不必要的恐慌甚至社會混亂。

而這樣的現象,也被廣泛的運用到了戰爭上,也就是所謂的「認知作戰」。在二二年的烏俄戰事爆發前,俄羅斯就不斷的透過「假訊息」和「深偽影片」對烏克蘭進行攻擊,許多烏克蘭的民眾在這些「認知作戰」的影響下,深信了俄羅斯所釋放的謠言,進而削弱了對於外國侵略的抵抗能力。

防止「謠言」或者「認知作戰」的唯一方式就是查證。如果魏王在聽到有關龐蔥的流言蜚語時,可以等龐蔥回國後再當面詢問,並且找來傳播相關流言的人進行對質,是不是就能夠避免錯信的憾事呢?

至於「曾參殺人」的故事,很有可能只是一則寓言,在某個版本的寓言中,殺人的是一個和孝子曾參同名同姓之人。而特地跑來告訴曾母消息的街坊鄰居,或許出於熱心,或許出於震驚,但都沒有進行相關的查證,這不是和我們在社群媒體中隨意轉傳「農場文」的朋友們一樣嗎?