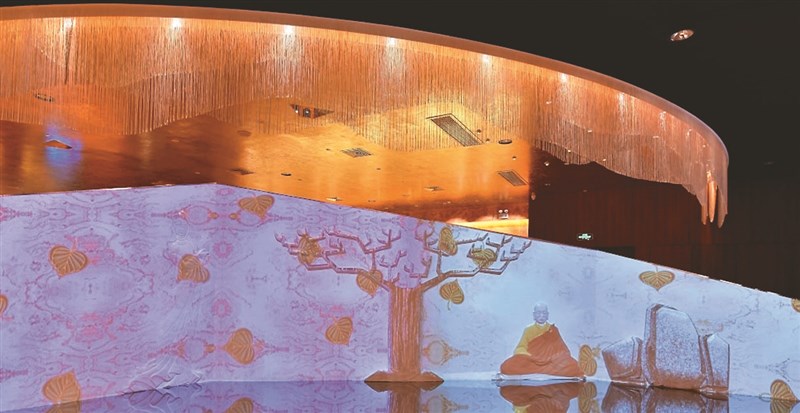

一個真正學佛、信佛的人,要選一個正信、有佛法的地方,有三寶具足,有佛、法、僧常住的地方,那就是道場。圖/佛光祖庭宜興大覺寺

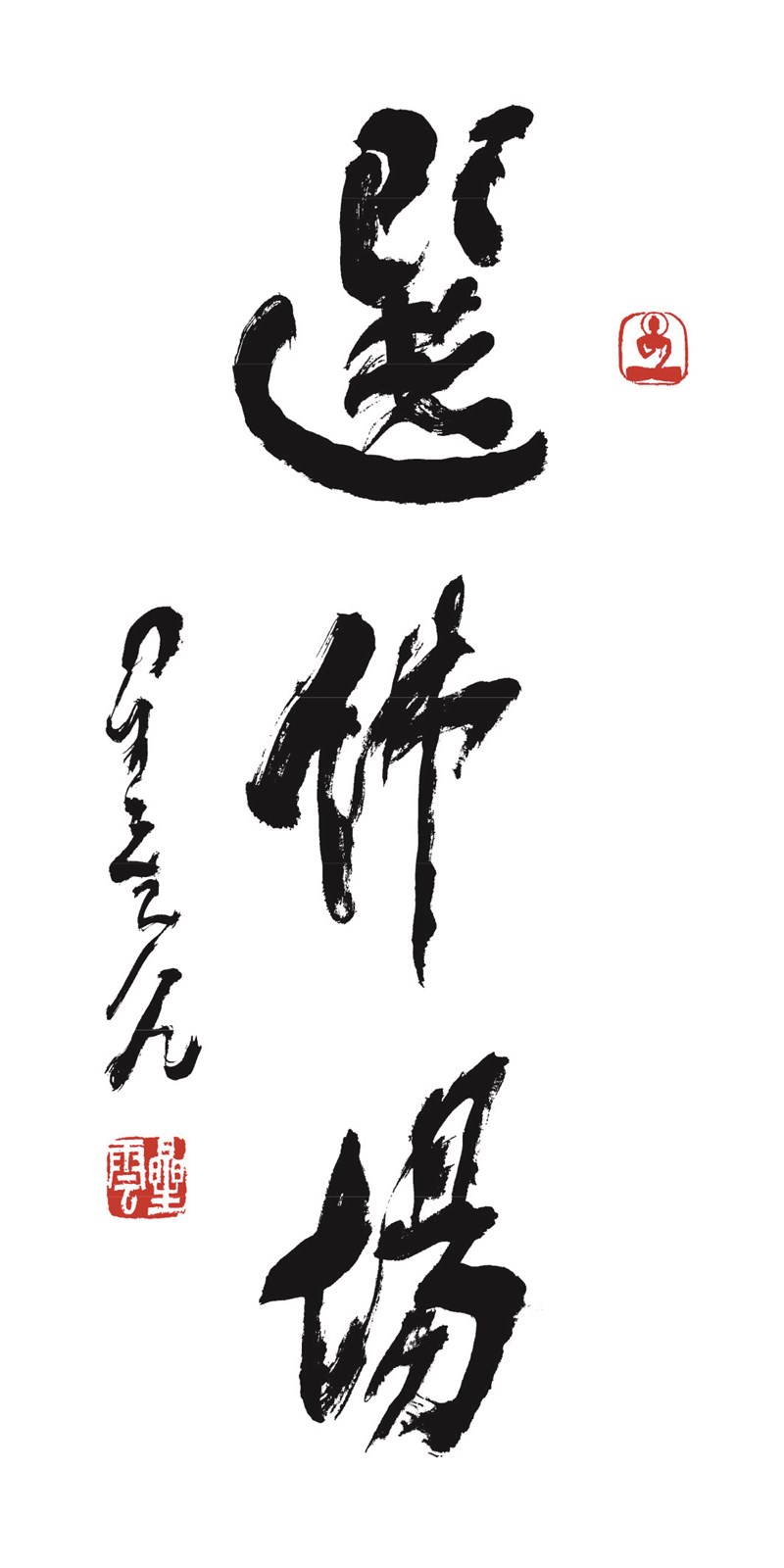

一個真正學佛、信佛的人,要選一個正信、有佛法的地方,有三寶具足,有佛、法、僧常住的地方,那就是道場。圖/佛光祖庭宜興大覺寺 星雲大師一筆字書法〈選佛場〉。圖/佛光山法堂書記室提供

星雲大師一筆字書法〈選佛場〉。圖/佛光山法堂書記室提供

文/星雲大師

各位觀眾,大家平安吉祥!

今天和各位講「選佛場」。

什麼叫「選佛場」?就是選一個有佛的道場、有佛的地方;或者有成佛大道,可以引導、成就大家朝向「菩薩」、「佛」的目標前進的地方。就等於女孩子要嫁人了,他要選一個好丈夫,選一個好男人;我要搬家了,要去找一個天時、地利、人和的好房子;或者要交朋友,要找一個善人,找一個有智慧的人做朋友。

那麼你信仰佛教了,不是選一個巍峨漂亮的寺廟,或者莊嚴的師父,或者是關心我、愛我的,有許多師兄姐喜歡我、招呼我的地方;一個真正學佛、信佛的人,不是這樣的想法,而是要選一個正信、有佛法的地方,有三寶具足,有佛、法、僧常住的地方,那就是道場。

有道的地方,可以讓我們依法修道,我們不必光是貪心,求佛保佑我發財,保佑我功名富貴,保佑我平安,保佑我一切如意;因為這一切,都不是靠祈求就能求得的。

在《阿含經》說:一塊石頭要沉到水裡面去,你祈求:「神明啊!神明啊!讓石頭浮起來吧!」石頭不會浮起來,因為這不合物理,也不合因果。「油」是浮在水面上的,你祈求:「神明啊!神明啊!讓油沉下去吧!」油它不會沉下去。你的祈求不合物理、不合因果的道理,祈求是沒有用的。

在佛教裡面,你奉行因果,要知道善惡因果總是有報應的。經云:「菩薩畏因,眾生畏果。」以菩薩廣利世間的智慧,明白凡事在「因地」不好,「結果」就必定不好。以菩薩的遠見,能防患於未然,不去造「惡因」,自然就沒有「惡果」。可是一般眾生,不明白因果關係,他造了種種惡因:殺、盜、淫、妄,他不畏懼;到了惡的果報到來的時候,他害怕了。甚至怨天尤人,以為上天為何讓自己命運多舛?比起人家,自己又是多麼的不幸?這就叫作「不明法理」,他不懂得「選佛場」。

什麼是「選佛場」?佛的道場,清淨、莊嚴、慈悲、智慧,教人存好心、說好話,教人要行善道,教人喜捨,教人愛國、愛家、愛大眾。大家能真正的選到一個好的道場,就是增加了信仰的力量,帶來更多的福德因緣,讓你在學佛道上走得更有信心,更加的堅定道念。

祝福大家!

四依止

我們學佛需要依靠一個真理,有了真理,凡事就有個準確的依據。在佛法裡,有四種真理,可以做為我們的依靠。

第一、依法,不依人。人有是非、有好壞,也會有失誤的時候,所以不能依人,要依佛陀傳下來的法,才是我們的依靠。大家要深入的思惟佛法的真實義理,就能信賴它是指引我們走向正確的方向,帶領我們邁入解脫的道路,所以要以佛陀的教法為依。

第二、依義,不依語。以義理為依,而不是依靠語言文字。生活在一個國家,除了本國語言,還有中文、英文、日文、法文,以及各種的方言。只要可以傳達心意,讓對方清楚明白你所表達的意義,這是語言的功能,是人與人之間傳達意義的工具。就像我們念經,儘管你用英文念,用台語念,用國語念都可以,只要傳達一個意義就好了,佛菩薩都可以接收到你的真實心意。

語言,只是一個表相,它的意義才是真實的。文字所表達的真實義理,才是我們應該依靠的。佛法必須要經過「聞、思、修」,才能依著文字表達的真實意涵修行,這樣才能趨近佛法的真實義。

第三、依智,不依識。以真智為依,不依心識。識,就是我們的八識、六識。識,是一個分別意識,分辨這個是好的、那個是壞的,這個是善的、那個是惡的。但這樣的分辨,是有主觀的成分,有時候是錯誤的認識,所以要依智,智慧不會錯誤。

佛法的智慧好像一面鏡子,叫大圓鏡智。無論什麼東西拿到鏡子的前面,是什麼樣子,它就如實呈現,還原本來的面目。依智慧比依分別心要好得多,能讓我們脫離煩惱得解脫,因此要「依智不依識」。

第四、依了義,不依不了義。佛法裡面,有了義經,也有不了義經;有了義的佛法,也有不了義的佛法。佛陀當初說法也是觀機逗教,看你的根機而教,不能只跟你講最好、最微妙的道理;如果心境還未到達,你也聽不懂,所以他就方便一點,講些你聽得懂的法。

比方說人間是苦,你聽了會不喜歡。只有告訴你人生很珍貴、很快樂,這些都是為了方便的讓你歡喜。這個方便語言,就是不了義,不是究竟的。了義是究竟的道理,是真真實實的受用,它不容易讓你更改的,是具有普遍性、恆常性、平等性、超越性的,了義、不了義是迷與悟之別。依了義得解脫,依不了義不究竟。所以要依了義、不依不了義。

因此,學習佛法必須學習「四依止」,不會錯的。以「四依止」為學佛的方針,才能掌握佛法要義。這個四依止就是剛才所講的:

第一、依法,不依人。

第二、依義,不依語。

第三、依智,不依識。

第四、依了義,不依不了義。

如果把「四依止」經常運用在我們的生活裡面,生根在我們的觀念裡面,那麼我們對人世間的是非抉擇就有個準則。希望大家都能明白「四依止」對我們學佛者的重要性,可以成為我們人生行事的依靠,對生命的價值觀有正面的幫助。