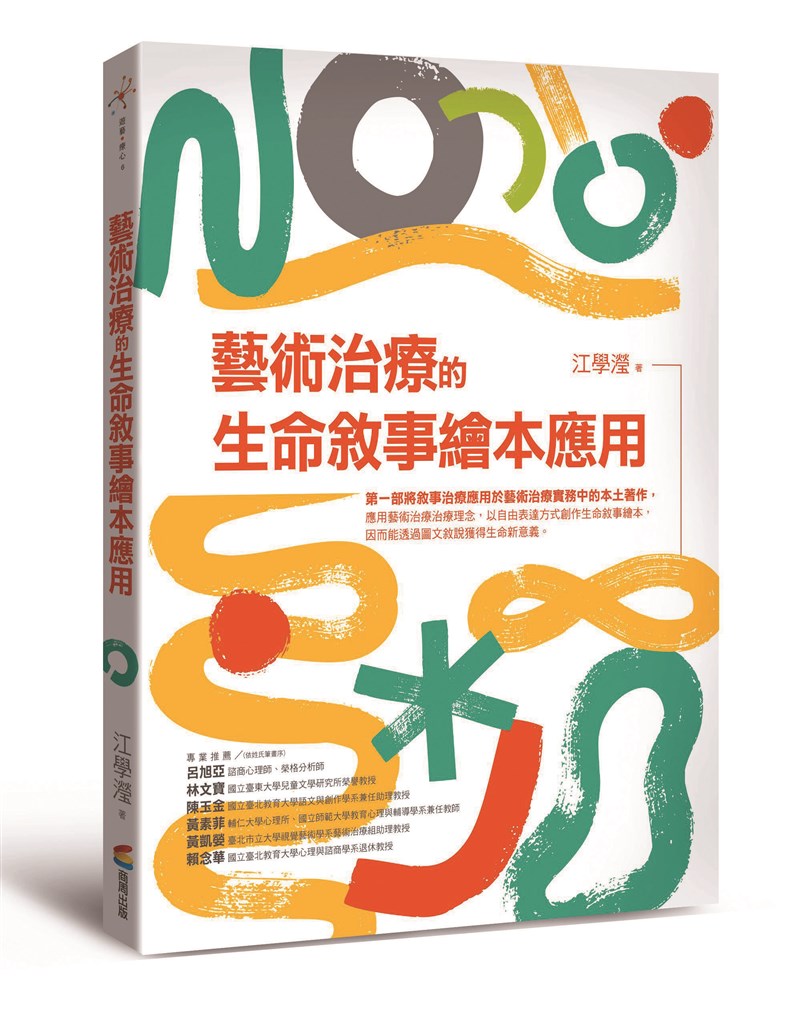

圖/商周出版提供

圖/商周出版提供  繪本完成時的賞析分享活動,則相互見證著他人的生命故事。圖/商周出版提供

繪本完成時的賞析分享活動,則相互見證著他人的生命故事。圖/商周出版提供

文/江學瀅

書目療法應用已出版之書籍,帶領讀者閱讀並探索選讀書目之內涵與意義,期能帶動閱讀者省思與覺察己身狀態而達到療癒之目標。透過閱讀,閱讀者能由讀到的內容習得知識、感受作品中的情感、連結個人狀況,甚至透過思考或討論而改變想法,這個過程可能增加對自我的理解和舒適感。

治療性質的活動乃帶領閱讀主題書目之後,引領讀者探討書籍之主題意義,後續則設計相關的創造性治療課程,例如視覺藝術、戲劇、偶戲或創造性寫作等課程,幫助讀者增加自我效能之因應技巧、自我概念、自我表達、認同問題、理解問題、對問題的調整與適應,以達到對於自我選擇有更好的覺察,敏覺於自己的反應,同時可調整行為。

閱讀不分年齡,但對於兒童而言,故事確實是良好的介入工具。故事能提供兒童思考與感受,說故事活動能讓兒童覺察而產生面對問題的新觀點,因此和不同身心狀況的兒童工作時,文學故事能引發情感成長,並且能應用為促進身心健康的工具。對其他年齡層的讀者而言,故事內容與其意義能引發象徵性思考,使得書目療法不但是心理實務工作所能應用之工具,更是人人可以藉此成長的資源。雖然許多研究提及書目療法的效能,但書目療法時常是其他療法的工具,並不能單獨應用,應用時更需要時時刻刻留意工作對象進步的狀況,同時須考量應用對象的認知能力與背景特質,還要慎選書目才能有良好的幫助。

書目療法與繪本

根據書目療法的概念,現有繪本出版品的多元主題十分適合選用做為引導生命敘事的工具。再者,目前各出版社雖然設定繪本出版品的讀者對象之年齡階段,原則上粗略以學齡前兒童和學齡兒童閱讀的繪本作為分類,但因繪本插畫精美風格多元,許多成年讀者同樣受到這些視覺藝術表現的豐富形式所吸引,使繪本增加許多兒童以外的讀者。

廣泛的成年年齡層讀者對繪本的熱愛並不輸兒童,繪畫作家陳玉金在這個現象中發現,繪本對於成人讀者的心理意義大過於實質的閱讀之工具性意義,繪本創作尤其是壓力排解的管道。

日常生活種種在語言重述的時候,可以視為一段一段大大小小的敘事事件。特殊意義的生命事件透過外化的自由書寫,接著整理之後建構象徵性故事,後續以創造性方法形成圖文並茂的生命敘事繪本,能解構並建構生命新意義。繪本完成時的賞析分享活動,則相互見證著他人的生命故事。繪本現有出版品事實上也是他人敘事的成果,書目療法的概念可說是在閱讀他人故事時,見證他人故事並連結自身經驗而獲得自己生命意義的成長。(摘自《藝術治療的生命敘事繪本應用》,商周出版)

作者簡介

江學瀅

國立台灣師範大學藝術教育博士、美國紐約大學藝術治療碩士、國立台東大學兒童文學碩士。現任國立台灣師範大學美術學系副教授。擁有美國藝術治療學會登記之藝術治療師資格(ATR),台灣藝術治療學會專業認證會員,高考及格諮商心理師。著有《玩藝術,酷思考》、《藝術治療圖卡的100種應用》、《我的任意門:打開心門.看見自己》、《生命樹》、《貝殼卡》等書。