圖/123RF

圖/123RF 小孩子有時會說,「我不要吃!」他們不是真的不想吃,而是不想父母說什麼就做什麼。(示意圖)圖/123RF

小孩子有時會說,「我不要吃!」他們不是真的不想吃,而是不想父母說什麼就做什麼。(示意圖)圖/123RF

文/高橋和巳

譯/徐天樂

一直很順從父母的孩子,第一次開始有自我主張的時期,就是叛逆期。剛開始的反抗都是一些幼稚、沒什麼道理的事。但這是他們想表達「自己與父母不同!」的態度。同時父母看著孩子們開始反抗,雖然煩心、苦惱,但心底的傷卻似乎得到了療癒。這對做父母的人來說,是種非常奇妙的體驗。

依附關係健全與否,深刻影響我們一生的人際關係。孩子的一生能否幸福,端視嬰幼兒時期是否能建立健全的依附。

據說,母子之間的依附關係會在兩歲以前形成。日本有句俗話叫「三歲看到老」。以前日本是使用虛歲,所以俗話中的三歲實際上是兩歲,正是形成依附關係的年紀。

在兩歲之前,如果母子之間建構了健全的依附關係,那麼孩子就會有安心感,會勇於追求自由,開展胸懷。這個過程的起點,就是「反抗期」,也被稱為第一叛逆期。另外,第二次的叛逆期是指青春期。它們的共同點都是對父母的「反抗」。

孩子之所以有叛逆期,能表達對父母的「反抗」,是因為在這之前建立了牢固的親子依附關係。孩子確信:「不管發生什麼事,父母一定會保護我的。」「就算『反抗』父母,也不會被拋棄。」因為有這樣的信心,孩子才敢「反抗」父母。當孩子進入叛逆期,無論父母如何斥責孩子、如何嚴厲規範,孩子也能夠安心度過這個滿心反抗的時期。可以由此看出,母子之間已經建立的依附情感是如此牢固,令人感動。

叛逆期乃是奠基於穩固成形的依附關係上,這是一種不可動搖的「心理規律」,也就是無法改變的層次。用簡單的話說就是:唯有依附關係形成,「叛逆期」才會出現。由此可以歸納出:我們的「心」追求著更多的安心感,這過程中,將依次經歷五個階段,逐步發展。

最初的自我主張

來找我諮詢的媽媽們所訴說的育兒煩惱中,有一部分就是和叛逆期有關,譬如:「不知道怎麼和孩子相處」。叫他吃飯,他卻故意把玩具拿出來玩。叫他洗澡,他不去。早上起床想要幫他穿衣服,他說不要,要自己穿,結果穿不好又開始哭。叫他睡覺,他卻不理會繼續看動漫。外出購物又會任性地喊,「我要這個,買給我,買給我。」都那麼大了,回家路上還會吵著要媽媽抱。這個時期,父母真是頭疼。

那麼,都順從孩子就好了嗎?其實也並非如此。如果你跟他說:「好吧,你愛看卡通就看吧,隨便你。」孩子可能會逞強看一下,但是不久後就膩了,又提出其他要求。也就是說,他們並不是發自內心一定要做什麼,只是想「反抗」父母而已,想要表達自己與父母的不同。

對著苦惱的媽媽,我首先會說:「你的孩子有叛逆期,這是件好事。」接著再告訴她們出現叛逆期其實證明了:「他(孩子)百分之百相信媽媽。」「不管發生什麼媽媽都會在身邊。」

這樣解釋後,她們剛開始先露出一頭霧水的表情,然後逐漸放鬆下來。我想,她們一定是在反思目前的母子關係。那麼,孩子們的叛逆為什麼會這樣不講道理呢?

因為隨著孩子的心理成長,他們開始有自己的主見,不要什麼都聽父母的了。這是第一次「從父母那裡獲得自由」的行為表現,他們的內心非常想要「自己做決定」。不過,就算想自己決定,一個三、四歲的孩子可以決定的事很有限。能自己決定的事情不多,才會出現在大人看來有些荒唐又不講道理的舉動。

起床、洗臉、穿衣服、吃早餐、去幼稚園……這一系列的生活規律都是父母教的,孩子們理解這些舉動和順序,並已經養成習慣,可以說是良好教育的結果。孩子還沒有具備自己改變這些順序、決定早餐菜單的「智慧」。可是,他們已經想要自己決定什麼時間點開始動作,這就是最初的「自我主張」。

他們不是想具體決定「要怎麼做」,而是想自己決定「要不要做」。所以,當媽媽說「吃飯了,坐好」的時候,他們不會馬上順從,總是會反抗一下,甚至有時還會說「我不要吃!」他們不是真的不想吃,而是不想父母說什麼就做什麼。所以,折騰到最後還是會吃飯。

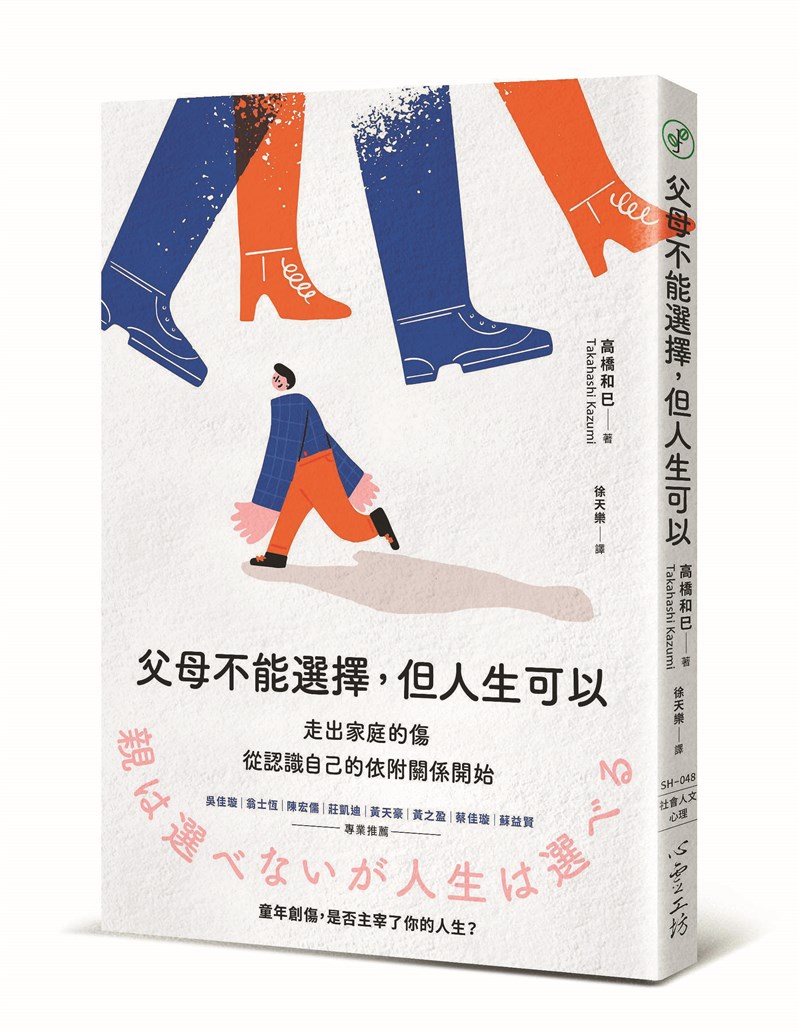

就這樣,人的第一次叛逆開始了。我想再次強調,叛逆期是十分重要的時期。(摘自《父母不能選擇,但人生可以:走出家庭的傷,從認識自己的依附關係開始》,心靈工坊出版)

作者簡介

高橋和巳 (Takahashi Kasumi)

1953年生,精神科醫生,醫學博士。福島縣立醫科大學、東京醫科齒科大學精神官能科,歷任都立松澤病院精神科醫長,現為風之木諮商所所長。從事大腦生理學和腦功能的研究,以及心理輔導師的培訓和督導。專長為心理學、腦科學,他於母子關係的研究,引起學界與大眾關注。

著有《好想消失:父母會傷人,但你值得被愛》、《親情救贖:孩子的心病是為了拯救父母》、《一流精神科醫師的傾聽術:深入人心的全方位傾聽養成法》等書。