圖/茶茶

圖/茶茶

文/陳韋哲

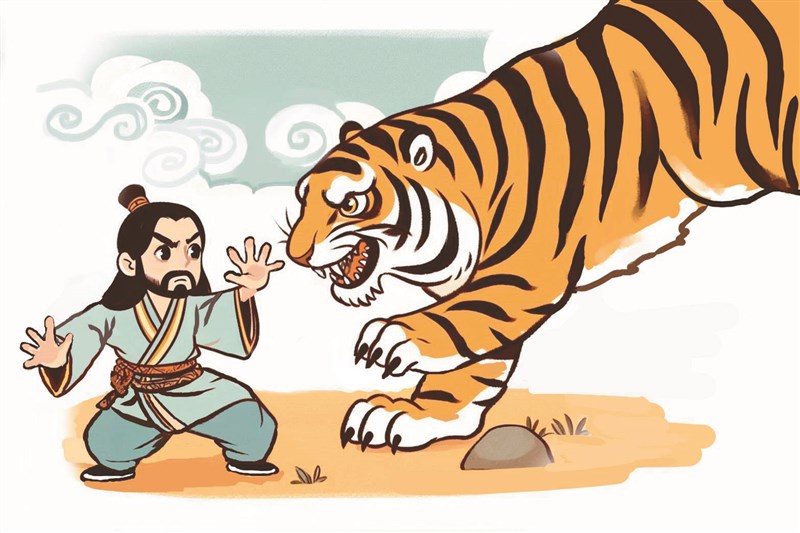

這首「公無渡河」短詩,在唐代大詩人李白的手裡,變成了一首描寫黃河水患無情的悲劇詩作。他提到了黃河的水患經過歷來許多人的犧牲與治理,才稍稍獲得了平息,但仍然不改它狂暴肆虐的本質。李白甚至拿孔子的「暴虎馮河」來舉例,認為比起涉水渡過大河,徒手解決老虎可能還比較簡單一些。而在這麼危險的前提下,那名男子為什麼還是要選擇冒險渡河?是不是有什麼非如此不可的原因呢?

有人認為,李白二創的這首〈公無渡河〉中凶猛無情的黃河,暗喻的是發生在唐玄宗時期影響整個唐代國運的「安史之亂」,而莽撞渡河的男子反而成了《論語》中代表孔子「擇善固執」精神的那句「知其不可而為之」的最佳代言人了。

一個人究竟在什麼狀況下會選擇冒險犯難、犧牲自己生命呢?那便是有一件他想要守護的價值或者想要保護的人。在清朝統治台灣時期,台灣民間曾經發生了多起動亂,其中規模最大的就是「林爽文事件」。當時,被調來台灣平亂的官員中,就有一位叫作鄒貽詩的詩人,他也寫了一首〈公無渡河〉,來哀悼他在平亂中戰死的長官唐昌宗。詩裡頭反覆提到「公言公無畏」,正好反映了唐昌宗在平亂時的勇敢果斷和擇善固執。

同樣一個「公無渡河」的故事,從漢代時期對於渡河男子不自量力的無奈哀歎,到唐人李白對於渡河男子悲壯犧牲的相知相惜,再到清人鄒貽詩將渡河男子比擬成長官英勇殉職的歌頌,可以發現詩人對於詩歌是可以進行不同面向的詮釋和解讀的。正所謂「死有重於泰山,有輕於鴻毛」,如果是你,會選擇哪一種詮釋呢?