點燃蠟燭,它會逐漸變短——我們的生命也是如此。但蠟燭並沒有消失,而是變成了光。我們在地球上的生命之旅儘管短暫,也能轉化發光。

圖/Pexels

點燃蠟燭,它會逐漸變短——我們的生命也是如此。但蠟燭並沒有消失,而是變成了光。我們在地球上的生命之旅儘管短暫,也能轉化發光。

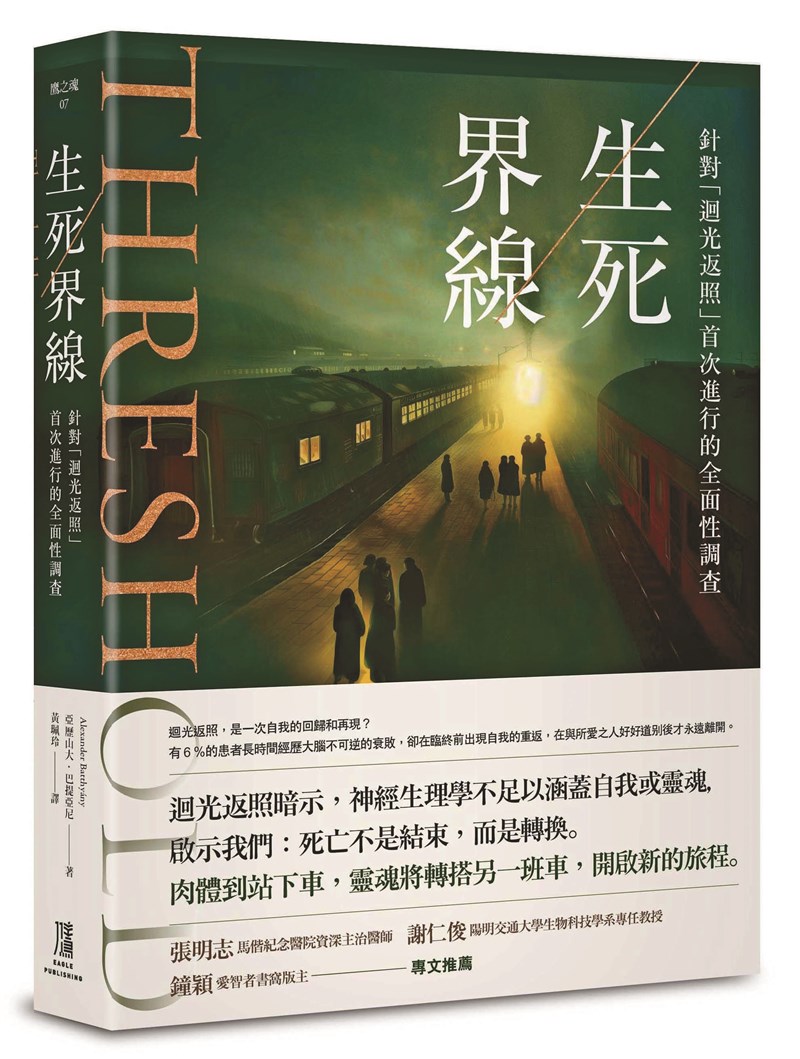

圖/Pexels 《生死界線:針對「迴光返照」首次進行的全面性調查》。圖/鷹出版提供

《生死界線:針對「迴光返照」首次進行的全面性調查》。圖/鷹出版提供

文/亞歷山大‧巴提亞尼 譯/黃珮玲

我們這一代事實上對自身的希望毫無信任可言,當中也包括希望超越物質實體的現實存在。心理學和思想史的研究都曾討論到,這可能是因為我們的後現代處境已發展出一種懷疑主義,也可以說是對靈性、價值觀和理想主義的厭惡,無論它們多麼合理(儘管通常並不十分理性)。同樣地,我們對這些價值觀和超越性的可行性,包括我們自身的超驗自我都失去了信心。

當代的價值危機常呈現為對任何意義和價值的觀念,對不朽、善的、美的、真實的和人性尊嚴的極度不信任︱︱彷彿成效較差、轉瞬即逝、缺乏意義、毫無價值,壞的、醜陋的、不真實的、有辱人格的事物,無論如何都比對美善抱持希望和信任更真實。

但事實仍在眼前,人類是我們所知的唯一實體,在入世之初就展現希望,要癒合世界上的過錯和破碎。在我們所知的所有生物中,只有人類擁有信仰、希望和愛。這件事本身就讓我們知悉自身的天命(calling),也讓我們知道更多關於人類存在的內在和存在性結構,有時比我們準備好要承認的更多:理想主義、希望、價值感和意義以及責任,是我們的本性中不可或缺的部分。

這分希望一直激勵著人類的行動。只有人類不會悲觀地看待不足,而是視為必須履行的責任,召喚著自己採取行動:減輕苦難、治癒疾病、幫助弱者、不只有人性更要心懷仁慈。這點回過頭來,使虛無主義觀點相形見絀,虛無主義觀點既不公正地對待我們的人性(我們的希望和我們對義、同情心、連結、善意、仁慈的追求),也不公正地對待世界(它需要我們的希望和我們對意義的追求)。

世界需要被希望拯救

我們的希望因此滿足了一個需要療癒的世界。事實上,除了我們的道德義務和我們的意識自我,反對教條虛無主義最有力的就是世界本身,特別是它的破碎狀態、它的不完美、它需要被治癒才能獲致完整。這樣的破碎讓我們知道:世界、他人、我們的孩子、我們的父母、那些需要幫助的人,都依賴著我們和我們的希望,而只有人類才能將這種希望帶到世界上。如果人類放棄了,希望就會從地球表面消失得無影無蹤︱︱這對世界和人類本身,都會產生可預見的後果。上個世紀很大程度上就是這類後果的悲慘見證。

這意味著我們的希望不是心理缺陷或是哲學錯誤;它是我們本性的一部分,因此也是這世界的一部分。更有甚者,否認我們超驗的本性、我們的希望和意義,才是心理缺陷或哲學錯誤的表現︱︱因為它們否定的是人類體驗自我和存活於世的核心特徵。錯誤在於背離了撫慰、藝術、對真理的尋求、愛、科學發現、同情心、連結,以及有意義和投入生命的冒險,因為我們知道,此生不僅僅是黑暗和無知覺的虛無中意識轉瞬即逝的一縷光芒。

點燃蠟燭,它會逐漸變短︱︱我們的生命也是如此。但蠟燭並沒有消失,而是變成了光。我們在地球上的生命之旅儘管短暫,也能轉化發光。然而,與蠟燭不同的是,這種轉變不會自行發生。相反地,我們有選擇的自由和責任,我們的生命可能會也可能不會發光。宗教人士甚至還抱持著額外的希望,即他能在更大的光中得拯救,這道光能承載並保存一切,包括他自己,超越疾病、衰老和死亡。

我認為有充分的理由相信這種希望是合理的。它建立在一個安全的基礎上。我們的分析無法超越這基礎,但至少已經到達這一步。然而,這不僅是希望我們自己能夠得到保存、保護和安慰,而且還希望我們在有生之年能夠成為他人的保護者和安慰者。今日的我們比以往任何時候都更依賴這一點:莫將靈魂摘除,反而要珍惜和滋養靈魂,無論是別人的還是你自己的。

(摘自《生死界線:針對「迴光返照」首次進行的全面性調查》,鷹出版)

作者簡介

亞歷山大‧巴提亞尼 (Alexander Batthyány) 布達佩斯的帕茲馬尼‧彼得大學理論心理學與個人主義研究研究所所長、也是莫斯科精神分析學院存在主義心理治療教授,還是維也納的維克多弗蘭克爾研究所的所長。是超過15本書的作者或編輯,學術著作被翻譯成10種語言。曾受邀到世界各地演講。目前主要居住在維也納和匈牙利鄉村,與家人在那裡建立一個另類的社區。