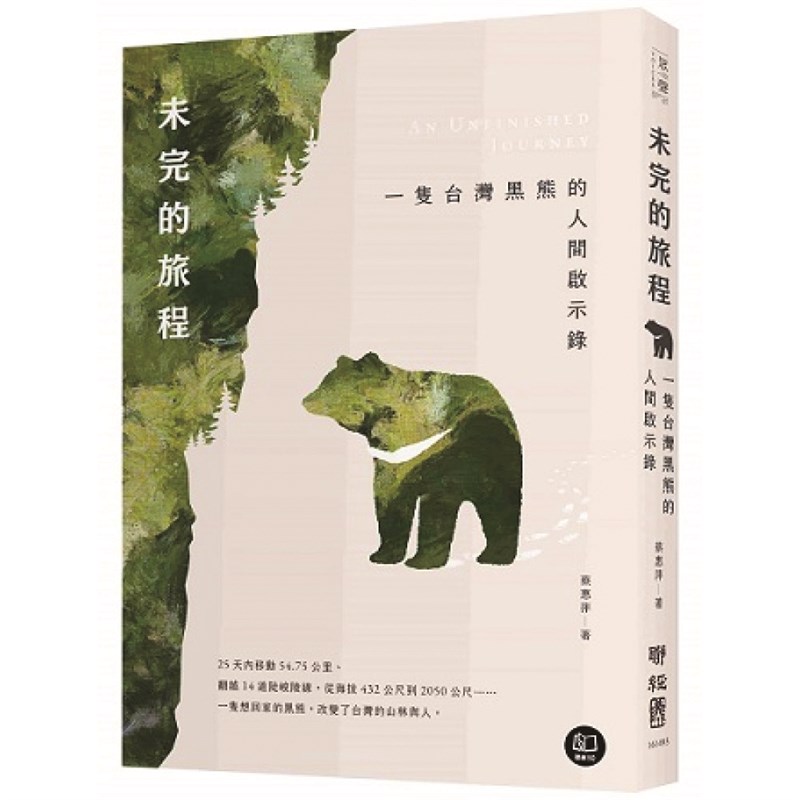

圖/聯經出版社提供

圖/聯經出版社提供

文/李瑞騰

報導文學作為一種文類之可貴,乃在於它的人間性和理想性,是知識分子一種社會責任的實踐過程。其所構成,「報導」要有新聞眼,「文學」要有搦管操觚的能力,簡單說就是筆力,但更根本的是面對人事物的慈悲心。

蔡惠萍是一位資深的媒體記者,現為《聯合報》副總編輯。上網搜尋她在聯合新聞網的文章列表,在百多篇新聞報導中,今年(二○二四)三月十五日有三篇:〈新聞眼/獵人無罪、黑熊野放…理解多元文化還有長路〉、〈王光祿:若有罪文化如何傳下一代〉、〈律師團堅持上訴釐清原住民狩獵權〉,與多年前一隻黑熊之死有關,顯見對此議題的關注與熟悉。

大約同一段時間,她努力增訂去年(二○二三)第十三屆全球華文文學星雲獎報導文學類首獎作品〈未竟之旅:一隻台灣黑熊的人間啟示錄〉。我在六月間讀到她將於聯經出版的專書的校對稿,原來的三萬字篇幅,已擴增到六萬多字。蔡惠萍多年的新聞關懷,面向寬闊、議題多元,她何以獨鍾於此?答案很簡單,因為事情重要、問題迫切,而且對於台灣黑熊,她已有一定程度的了解,並且有了特殊的情感,為了深化黑熊議題,且擴大影響,因此挑戰自己的寫作──從一般新聞報導轉向報導文學,而且是「大報導」:以一本專書的篇幅,以文學筆,來報導一隻台灣黑熊的「未竟之旅」。

文字乃至文學,本質上具有報導性。因之而發展成的報導文學,以「事」為主,「時」、「地」、「物」都很重要,又必然有「人」在其中。進一步說,事必須是要務,有人們普遍關切的新聞性;要敘其事之來龍去脈,執筆者須親臨事發現場以觀察體會,須藉多人之口以圓其事,以證其真。而要挖深織廣,相類事件有關之歷史文獻,必要時得參閱;專家之言,視情況須妥為引述。

蔡惠萍筆下這隻台灣黑熊,稱「東卯山黑熊」,或以代號稱「七一一/五六八」,牠二度誤中陷阱,被救治、被野放,最後卻在牠北上奔走二十五天即將到家之前遇害身亡。

黑熊之死,當然是牠的生存環境本極其險惡,覓食不易,人熊因之而有了衝突;人們為了獵捕野生動物而設下的陷阱,足以讓牠身受重大傷害而殘,於是而有相關單位的救治及其後的野放等,這又涉及山林政策及面對瀕危動物的作為。

此篇報導主要有二個部份:一是東卯山黑熊一步一步走向死亡的過程,作者以第一人稱「我」敘寫她在牠身後親臨諸多山林現場,經由相關人等的採訪,追蹤事發經過,再現全景。二是黑熊死後的處置、政策的檢討及推動、獵人的究責及訴訟、相關人等的憶述及情緒反應,以及紀錄片的拍攝和作者這部報導文學的寫作等。

我一直認為,報導文學作為一種文類之可貴,乃在於它的人間性和理想性,是知識分子一種社會責任的實踐過程。其所構成,「報導」要有新聞眼,「文學」要有搦管操觚的能力,簡單說就是筆力,但更根本的是面對人事物的慈悲心。

蔡惠萍長期跑新聞,文字流暢練達,篇章承轉自然,在她寫這篇報導的時候,她已不在第一線採訪新聞,她在自序中說:「在我看來,這整個事件飽含了文學氛圍跟戲劇張力,而這不正是所有新聞報導及文學作品最吸引人的兩大要素?」她自發性追蹤探討,寫作的束縛盡去。我去年在全球華文文學星雲獎報導文學類評審時,讀她以冷筆寫熱心,便已深受感動,此即前述「慈悲心」。

星雲大師說,慈悲心是愛心、智能、願力、布施的集合,是萬物生生不息的泉源;慈悲生力量,更是一種行動的實踐。蔡惠萍之寫作如此,她筆下參與救治黑熊的眾人,為牠設想,為牠落淚,甚且為了避免這樣的悲劇以後再發生,他們清楚認知唯和解能共生共榮,為牠們奔走呼號,其所秉持者,正是古德所說:「萬物並育而不相害,道並行而不相悖。」(《禮記.中庸》)

如果說參賽時是第一次稿,擴增成書的第二次稿,資料更多,敘寫更加細膩動人,而「人間啟示」則更豐富深刻。我們看她下筆從熊與人相對關係開展,在官民之間、原漢之間,甚至文明與野性之間,試圖去尋找調解的空間,這是智慧心。慈悲加上智慧,事才有圓滿的可能。