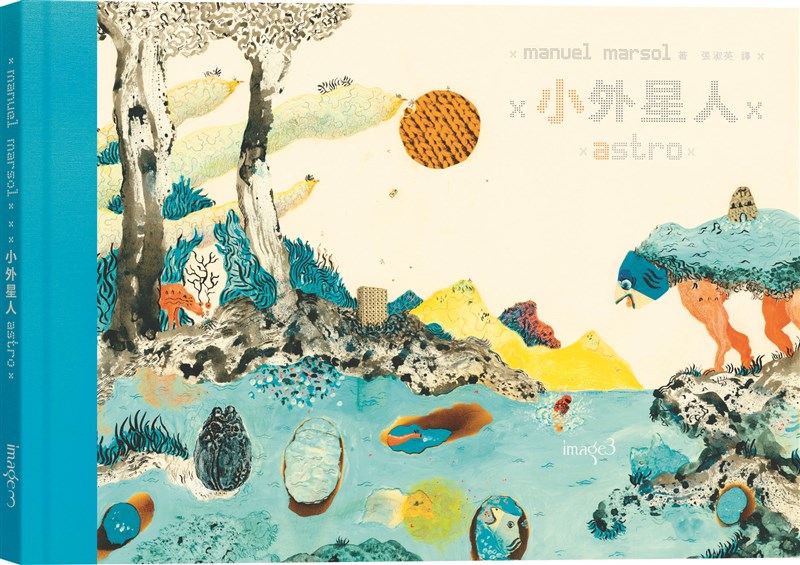

《小外星人》

圖/大塊文化提供

《小外星人》

圖/大塊文化提供

文/施佩君

馬努葉爾.馬爾索是西班牙圖像藝術家,也熱中於繪本創作。曾在El Sol和坎城國際創意節中獲獎,這是世界最大專業創意獎, 2017年榮獲SM基金會國際插畫大獎。這本《小外星人》,講述通往外太空的旅程,其實也是他通向童年的心靈深處之旅。

「《小外星人》可能是我最個人化也最感性的作品,有可能也是最奇特、最複雜又最具冒險性的繪本。」眾所矚目的西班牙繪本創作者,馬努葉爾.馬爾索(Manuel Marsol)如此介紹他最新出版的作品。

說是最新,其實早在2013年就開始創作,若沒有後來的疑惑、困難和停滯,《小外星人》應該是他離開廣告界投入繪本創作的第一本作品。造成停滯很大一部分的原因,是《小外星人》裡有一個深刻的個人事件:馬爾索在11歲時失去父親,而這本書主要講述他與父親的關係、父親的逝去、遺留下的事物,如何混雜在他的記憶中。

這段期間,他陸續完成了《亞哈與白鯨》、《巨人的時間》、《山中》、《烈日下的對決》、《博物館》等5部作品,他認為「這些作品中或多或少都有《小外星人》的影子」。而這些作品累積的創作經驗與時間的淬鍊,讓他終於在10年之後,找到讓《小外星人》降落地球的方式。

無常總是不期而至

一開始,故事就帶我們離開所知的世界,到一個不可名狀、充滿未知的星球。星球上的一切,展現了馬爾索驚人的想像力,那不是來自科幻電影的景觀,而是從他記憶中挖掘出來的情感、思緒、事件,一一轉化為形狀、色彩、線條和各種紋理,拼貼成各種無法指出名稱的生物體與非生物體。這個星球上的生物、非生物似乎沒有明確界限,我的感覺是,除了古文明留下的廢墟遺跡,每樣東西都是活的。

唯一讓我們覺得熟悉的形象,是穿著橘紅色太空裝的小外星人阿斯特羅(astro,西班牙文「星星」的意思)。馬爾索表示,是「在無意之中、沒有任何想法的情況下」,將阿斯特羅畫成一個孩子。也許他在無意識中就將旅程設定往兩個方向,既是向外的太空之旅,也是向內的穿越時空回到童年時的自己。

阿斯特羅為執行任務來到陌生的星球,與其中一隻星球生物成為好朋友。然而,無常總是不期而至,當白色巨腳從天而降,阿斯特羅陷入失去摰友的悲痛,並因此對自己的存在感到困惑。

故事敘述者「我」,不是阿斯特羅,不是旁白先生,而是星球生物朋友。馬爾索認為,「給阿斯特羅一個聲音,便會扼殺了他的魅力與神祕感」,用局外的敘述者又會造成「他與故事之間存在著很大的情感距離」。而以星球生物為「我」,讓故事得到最佳的效果。它既是非人類視角,還是一個超越生死而存在的精神體——「我」死後仍繼續說話。再者,通常死別的故事都是「從留下的人的角度來講述」,由離開的人來說,既帶給讀者驚喜,也是提供思考死亡的新角度。

問題本身就是個謎

《小外星人》提出許多關於存在哲學、形而上哲學的問題,圖畫也蘊藏奧祕。例如馬爾索從舊裁縫雜誌上取得,將它散落在圖畫中神祕的X記號。他說,一開始「並沒有打算進行任何圖像性的表達」,但當反覆出現的X占據整個星球時,他想,「這也可以是一種概念的表達方式:一切都可以被簡化為點、原子、物質的最小表達形式。」可是,當X記號變成「我」的眼睛時,又表示什麼呢?

就許就像馬爾索說的,「有些問題本身就是個謎(整個宇宙就是一個謎),這是最好的狀態。」不需要糾結在答案,只要繼續對話,繼續探索。他如此形容:「一個小孩問他的爸爸問題,以為會得到所有的答案,結果爸爸,也只能聳聳肩。」這何嘗不是一個美好的親子共讀畫面。

《小外星人》是複雜深奧的繪本。它太豐富,太美麗,太多隱喻了,讓人忍不住在細節上流連,想問這是什麼?為什麼要這樣畫?為什麼要拼貼這個圖案?若是單純的感受繪本中的情感,似乎簡單一些。「我」與阿斯特羅的友誼與失去,讓我想起卡爾薩根在《宇宙》中的這一段話:「廣袤的空間和無限的時間中,能與你共享同一顆行星和同一段時光,是我莫大的榮幸。」

能夠相遇,能夠回憶,就值得開心與感謝。