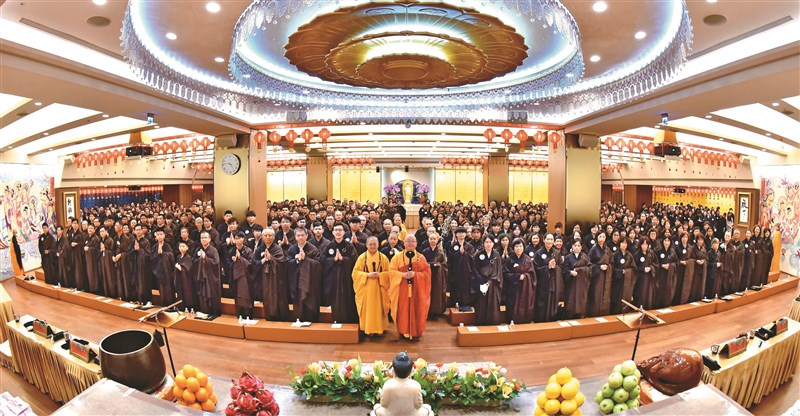

佛教的戒律當中,五戒是做人的根本,菩薩戒是實踐「上弘下化」的菩薩道。圖/資料照片

佛教的戒律當中,五戒是做人的根本,菩薩戒是實踐「上弘下化」的菩薩道。圖/資料照片

文/星雲大師

根據《四分律》記載,佛陀制訂戒法,始於成道後第十二年,當時因為須提那比丘犯了淫逸之行,佛陀因此制訂「不淫戒」。佛陀制戒都是「隨犯隨制」,例如南傳佛教有「過午不食」的戒法,規定出家人必須在早晨到中午時間進食,凡超過中午以後的時限進食者,稱為「非時食」。佛陀之所以制訂此戒,根據《五分律》記載,是因為迦留陀夷比丘在傍晚時進入羅閱城乞食,由於光線昏暗,有一名孕婦乍見迦留陀夷,以為是鬼魅,一時驚嚇過度而流產。佛陀覺得比丘午後到民宅托鉢乞食,多所不便,因此才制訂比丘「過午不食」之戒。

從佛陀制戒的因緣,可見佛教的「戒律」,一方面是為了防止佛教徒邪行非法,也就是所謂的「防非止惡」,如《百論疏》卷上之下所說:「問制戒意,本取不惱眾生。」另一方面更有積極「利益眾生」之意,所以《攝大乘論釋》卷十一說:「如來制戒有二種意:一為聲聞自度故制戒;二為菩薩自度度他故制戒。」

所謂「戒律」,有說戒是以自發之心持守規律;律則含有他律規範之意義。因為佛教教團的確立,必須仰賴僧伽秩序的建立,所以有分別制成的規律條文,以及違反時的罰則,凡此都稱為律;如果是由內心自發遵守一切律文,則稱為戒。

另有一種說法,認為「戒」原是佛陀住世時,舉外道所作之非行來教誡佛教徒者,適用於僧信四眾,並非如律之「隨犯隨制」,所以在犯戒時不伴以處罰的規定,而是由自發之努力為其特徵。照此說法,則戒與律本應有所區分,但後人往往將此二者混用。

其實不管「戒律」的定義為何,佛教所以制訂戒律,旨在維持僧團的清淨和樂,是僧團的生活規範,這是毫無疑義的,所以《四分律》卷二十二說,制戒有十利:一、攝取於僧,二、令僧歡喜,三、令僧安樂,四、未信者令信,五、已信令增長,六、難調者調順,七、慚愧者安樂,八、斷現在有漏,九、斷未來有漏,十、正法久住。

此十種利益,前九種「以法攝僧」是確保僧團清淨和樂的方便,最後的「正法久住」才是佛陀制律的最究竟目的,因為「佛法弘揚本在僧」(太虛大師語),是以相較於為伸張正義和維持社會秩序而存在的世法,佛教戒律的制訂,更富含宗教的使命感與如來利生的慈悲。

談到佛教戒律的制訂,有人感到不解,為何佛教有在家「五戒」、「菩薩戒」、「八關齋戒」等,出家則有「比丘戒」、「比丘尼戒」、「沙彌戒」等,佛教為什麼要有這麼多戒條呢?其實道理很簡單,就像學生讀書,有小學、中學、大學等課程不一樣,佛教的戒律當中,五戒是做人的根本,菩薩戒是實踐「上弘下化」的菩薩道,八關齋戒則是提供在家信眾學習體驗出家生活的一種方便。

也有人問:佛教把「不喝酒」列為五戒的根本大戒之一,喝酒有這麼嚴重嗎?這就說到佛陀所制訂的戒,如果本質上是罪惡的行為,稱為「性戒」,例如殺生、偷盜、邪淫、妄語等行為,無論佛教是否制戒,國家是否訂法,在倫理的本質和秩序上,都為天理所不容,都是社會所公認的罪行,屬於性戒。如果本質並非是罪惡的,只是容易產生譏嫌,或誘發其他本質上罪惡的行為,則稱為「遮戒」。例如飲酒本身不是罪惡,但是飲酒容易失去理智,轉而犯下殺、盜、淫、妄等惡行,因此列為四根本大戒之後。

遮戒又稱「息世譏嫌戒」,簡稱為「譏嫌戒」,是屬於佛制的輕罪戒,目的在於制止世間人對佛教無謂的誹謗,一般泛指「四重禁戒」以外的戒。所謂「四重禁戒」,就是殺生、偷盜、邪淫、妄語等性戒中罪特別重者,是為四重禁戒。

遮戒係佛陀因事、因地所制之戒,通常較性戒為輕,也就是一般社會不認為罪惡,但佛教為防止世人譏嫌,避免由此引發其他犯罪,故而制訂此戒。除了飲酒戒以外,輕秤販賣、掘地傷生等都屬「遮戒」。此中尤以飲酒多有過失,能犯諸戒,所以佛陀特意遮止,令不毀犯,如此才能守護其他的律儀。

從「性、遮」這兩種戒,可以看出佛陀制戒所考慮的層面十分圓融。尤其佛教的戒律並非只有消極的「遮止」,另外還有「開許」的一面,例如安住淨戒律儀的菩薩,若是見有盜賊想要殺害眾生,為了不忍此惡賊造作無間罪業,死後受大苦報,因此以慈愍心斷彼性命,這就是「開殺戒」。

從大乘戒律「時開時遮」的積極利他性,可以看出佛教的戒律與世間的法律相比,雖有若干相似之處,例如:犯了刑事上的罪,如殺人、傷害、偷盜、侵占、強暴、妨害家庭、造謠、詐欺、貪汙、販毒等,都是觸犯五戒的行為;法律的三讀立法、三審定讞、判決確定,正如佛門的三番羯磨;在法律上犯罪行為人只要有悔意,即可酌情予以減刑,佛門則認為罪業透過誠心發露懺悔,便可以獲得清淨,更符合更生保護法。