物品本身的特質,大半反映了想要它的人的心理狀態。圖/Pexels

物品本身的特質,大半反映了想要它的人的心理狀態。圖/Pexels 圖/Pexels

圖/Pexels

文/邁克爾.索金

譯/賴彥如

消費的價值觀已經滲透進我們生活的各方面。文化、休閒、性、政治,甚至死亡都可以成為商品,消費逐漸影響我們看世界的方式。學者威廉‧萊斯(William Leiss)指出,現在評估社會意識狀態的最佳方法就是「消費者信心指數」:根據人們花錢的意願來量化他們對世界有多樂觀。判斷要不要買洗衣機或毛皮大衣,與其說決定關鍵在財務能力,不如說在於個人對所有事情的主觀反應。對很多人來說,想建構自我認同,代表要取得商品。假如世界是由商品組成的,個人的身分認同,端賴人們如何選擇符合需求的商品,來建構一致的自我形象。

購物中心是消費領域的核心機構,總在調整商品和顧客行為的搭配,好讓各種商品深入日常生活。最直接的影響就是,購物中心掌控住零售業,成為大量貨物流通的有效通路。不過,由於購物中心必須遵守嚴格的財務和銷售規範,以確保利益最大化,導致了貨物的種類和多樣性有其局限。

既然面對如此限制,購物中心唯一能夠實現營利的方法,便是要有效地周旋在顧客和商品之間。甚至從顧客進入商場之前,購物的過程就已經開始了,威廉‧萊斯形容商業化的當代社會是「高強度的市場環境」。顧客早已接收了連珠炮的訊息,告訴他/她「需要」什麼(在二十歲以前,一般美國人已經看過三十五萬支電視廣告),於是他們帶著「一堆模糊的需求」來到購物中心。

商場裡的葫蘆藥

面對愈來愈五花八門的商品,每一樣都保證會滿足特定的需要,顧客於是得把他們的需求細分再細分,這些都不是虛假的需求,它們跟客觀決定的「真實」需求其實沒什麼兩樣,只是以一種模稜兩可、不穩定的狀態,將「需要」的物質和象徵層面合併在一起。

商品本身也具有同樣支離破碎的特質:目標一籮筐、被轉嫁的特徵跟信號一直在變化,再加上消費者的渴望也變個不停,情況就更複雜。萊斯發現,「人的需求類型跟物品的種類範圍愈來愈相似,而物品本身的特質,大半反映了想要它的人的心理狀態。」

購物中心提供大量的消費機會,讓物品和消費者之間能一直快速創造出連結,來延長這種交換關係,把「只是看看」的期間拉長,也就是讓顧客在購買行為之前的想像階段待得更久,來促成「認知習得」,因為顧客愈熟悉商品真實和想像的特性,心理上就更能接受商品。在心理上「試用」商品不僅可以讓顧客知道自己想要什麼、可以買什麼,更重要的是清楚自己沒有什麼,因而需要什麼。

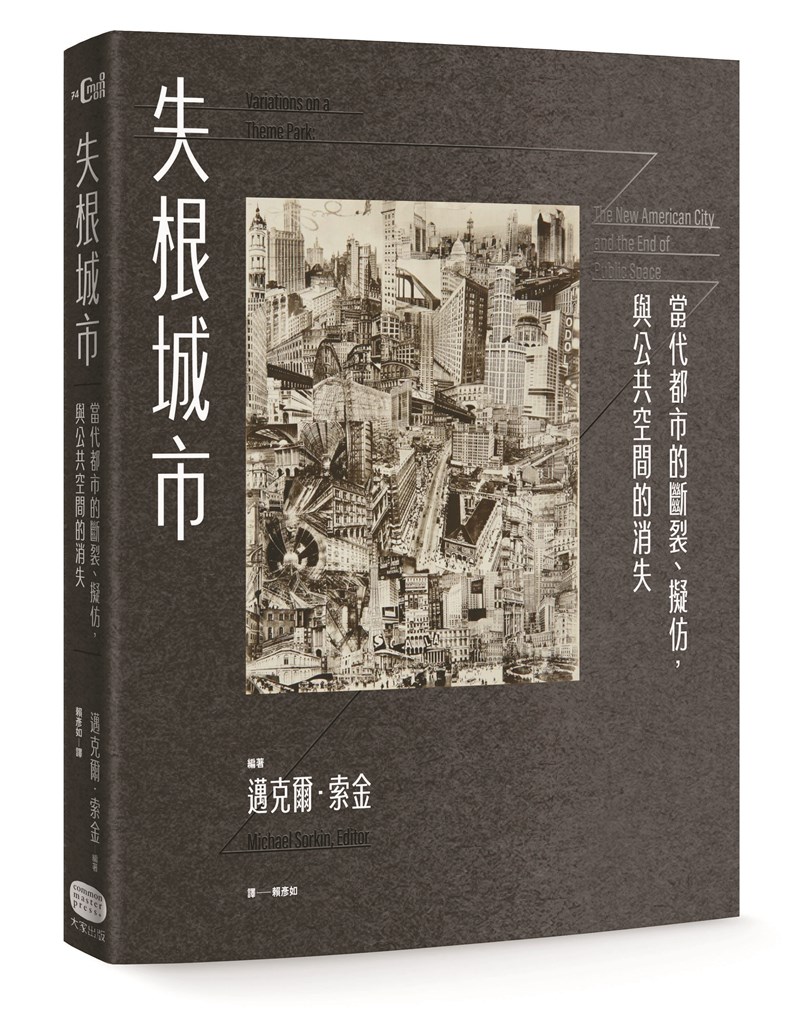

帶著這樣的了解,顧客會知道自己是誰,也能想像自己可以成為誰。個人認同暫時穩定下來,未來的認同也正在形成,但物品無窮無盡,也就代表終究沒有滿足的一天。(摘自《失根城市:當代都市的斷裂、擬仿,與公共空間的消失》,大家出版)

作者簡介

邁克爾‧索金(Michael Sorkin)

著名建築師、作家、建築評論家、都市計畫學者。先後任教於古柏聯盟、南加州建築學院、耶魯大學、哈佛大學等學府,希望以建築教育激起社會改變。

他在《村聲》週報(Village Voice)撰寫建築評論長達十年,也在紐約時報等刊物上發表文章,喚醒人們對於永續利用、公共場域、空間正義的關注,因此贏得「美國建築界最直言不諱的良心」美譽。另著有《Twenty Minutes in Manhattan》、《The Exquisite Corpse》等書。2019年獲美國建築師學會頒贈「合作成就獎」。