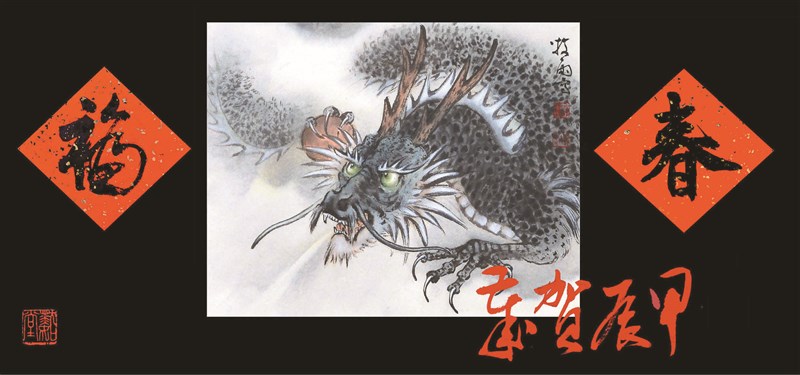

圖/陳牧雨

圖/陳牧雨

文/陳牧雨

依傳統天干地支的紀年方式,今年歲次甲辰,生肖屬龍。

龍是祥瑞的象徵,幾千年來,華人一直以「龍的傳人」自居,且歷代統治者也都自稱為龍。所以,皇帝穿的衣服繡滿龍的圖案,稱為「龍袍」;皇帝的座椅稱為「龍椅」;讓皇帝生氣,叫「觸怒龍顏」等等。究其緣由,應該是中華民族長久以來,一直以「龍」作為民族圖騰的緣故吧?

根據記載,古時伏羲氏在位時,有龍馬負圖出黃河的祥瑞徵兆,因此,伏羲以龍為標記,自稱「龍師」,並以龍命名官職。有春官青龍氏、夏官赤龍氏、秋官白龍氏、冬官黑龍氏等。

至於龍的造型,據說是取數種動物的特徵組合而成的。

傳說中,中國遠古時代,以蛇為圖騰的華夏族戰勝了其他氏族,於是將所有氏族的圖騰組合成「龍」的樣子。至於組成的動物,歷年來雖有許多不同的說法,但大致上大同小異。一般大家所認可的,有「鹿角」、「牛耳」、「鯉鬚」、「蝦眼」、「虎牙」、「蛇身」、「魚鱗」、「鷹爪」等等。

當然歷代畫家畫龍時,有時也會加上一些自己的意見,可是大都不會超出上面所述的範圍。

在民間另有鯉躍龍門化為龍的傳說,這可能是因為龍有魚鱗、鯉鬚的緣故吧?

清朝揚州八怪之一的新羅山人,在他所繪〈鯉躍龍門〉畫作上,題了這樣一首詩:「春江迎赤鯉,吐氣雨雲從,擊碎桃花浪,翻身欲畫龍。」

在人們的認知裡,龍出現時,必然會伴隨著雲和雨,因此龍又被認為是能解旱救苦的神祇。

總而言之,華人的心目中,龍是神聖的、祥瑞的,同時也是威權的象徵,但卻又具有救苦救難的慈悲形象。

因此理所當然,過年時,舞龍成為一種不可或缺的民俗活動。人們舞動長形的巨龍道具,為年節增添了不少熱鬧與祥瑞的氣氛。

雖然,華人一向對龍有極度的喜愛與尊崇,但是漢代的劉向,卻記述了一段葉公好龍的另類故事。

故事內容是:有一位名為子高的人,因被封於「葉」(作為地名時,讀作ㄕㄜ),因此被稱為葉公。他非常喜歡龍,不僅收藏許多龍的雕像及畫作,其居所也處處以龍為裝飾。這樣的行為感動了天龍,於是現身於葉公的廳堂,結果葉公看到真龍時卻嚇得臉色蒼白,失魂落魄地急忙逃走。劉向的結論是:葉公並非真的喜歡龍,他只不過是喜歡似龍非龍的藝術品而已。

根據近代美學家朱光潛先生的說法,這是藝術美與自然美的差異。他舉例說:充滿血色肌膚的年輕女子是美的,滿臉皺紋飽受風霜的老人,在世俗眼光裡或許稱不上美,但卻常被藝術家拿來作為創作的題材,因為在藝術的領域裡,老人蘊涵著一種歷經滄桑且具有生命厚度的特殊美感。

中國傳統藝術觀裡,也經常出現「以醜為美」、「以拙為巧」的論點。

北宋畫家米芾到無為州當州治,有人告訴他州內有一巨石「其醜無比」,於是米芾換上了正式的官服、戴上官帽,並攜帶牲禮前往祭拜,且直呼醜石為兄。米芾這種看似荒誕的行為,後來卻成了藝術界的千古美談。

況且華人所崇敬的鍾馗、羅漢等等,無一不以醜而聞名。

道家祖師爺老子,也有「大巧若拙」的說法。明末清初書法大家傅山,曾據此提出了「寧拙毋巧,寧醜毋媚,寧支離毋輕滑,寧直率毋安排」的創作準則。

不過細讀「大巧若拙」,其中所敘並非真的笨拙,大巧充其量只不過是「若」拙而已,究其本質,還是「巧」。古人主張把美藏於醜、巧藏於拙,看來只是不喜歡太露而已。