嘉義大林慈濟醫院心臟外科主治醫師鄭伊佐(右)表示,朱女士(左)先天多一條異位血管,相當罕見。圖/大林慈濟提供

嘉義大林慈濟醫院心臟外科主治醫師鄭伊佐(右)表示,朱女士(左)先天多一條異位血管,相當罕見。圖/大林慈濟提供

【記者陳玲芳台北報導】68歲朱女士,生活作息正常、無不良嗜好習慣;去年11月中,清晨在住家附近運動時,胸前出現劇烈陣痛,盜汗、胸悶,合併心臟撕裂痛逾20分鐘。誤以為食物中毒,拖至傍晚才就醫,到院急診時血壓飆至170。經急診室醫師安排多項檢查,包括電腦斷層追蹤,發現為急性「甲型主動脈剝離」合併右手鎖骨下動脈異位血管,翌日由心臟外科醫療團隊緊急施行獨創「大林術式」手術,去年底順利出院。

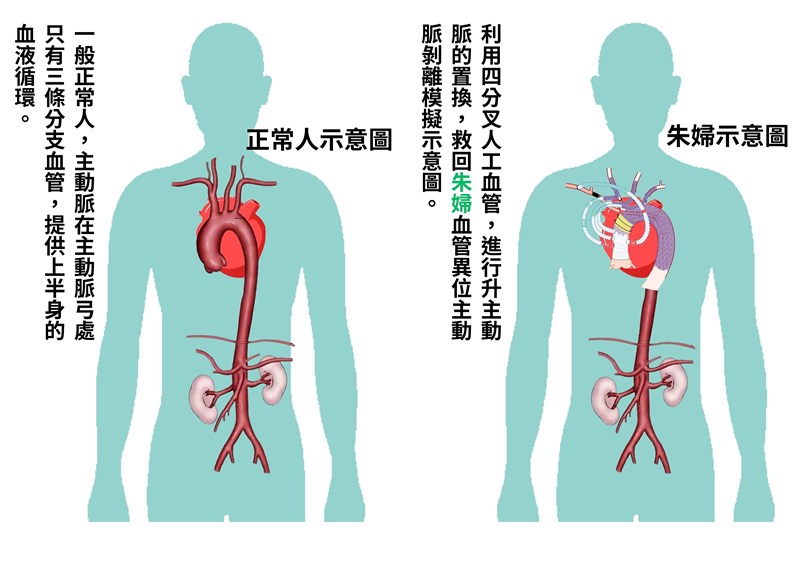

「她先天多一條,極少見!」嘉義大林慈濟醫院心臟外科主治醫師鄭伊佐表示,主動脈是協助心臟把血液送到全身的大管路,一般人的主動脈在主動脈弓處只有三條分支血管,提供上半身的血液循環;朱女士卻比一般人多出一條分支,亦即有四條分支血管。

因為供應右手的鎖骨下動脈,並非從第一條分支發出,而是從主動脈弓的第四條分支出來,也由於血管異位,使得主動脈剝離手術變得複雜又困難。供應上半身的主動脈弓血管異常,約占追蹤病人的0.5%至2%之間,其中合併主動脈剝離表現的文獻報告更少。

鄭伊佐說,單就主動脈剝離來看,施行全主動脈弓置換時間,手術順利的話,約8-12小時完成;至於血管異常,則要以全主動脈弓置換,處理病人剝離血管與異位分枝血管,預期手術時間會更長。朱女士手術進行8小時,順利置換、接血管成功,而今持續追蹤近9個月,情況穩定。

圖/大林慈濟提供

圖/大林慈濟提供

大林慈濟醫院心臟科團隊從去年中開始,針對危險性高的主動脈剝離,提供獨創經驗術式稱為「大林術式」(DALIN procedure),由心臟外科主任張兼華醫師發想,再經團隊討論與實務驗證後,持續優化手術。

「不是死亡,就是造成腦部傷害!」張兼華說,由於手術過程太難,收治主動脈弓剝離病人,往往讓心臟外科醫師「聞之色變」。大林心臟外科發展獨創「大林術式」增加手術成功率,減少病人傷害,殊為難得。

提醒民眾,胸悶、胸痛、撕裂痛等症狀都不容忽視,需及時就醫,尤其是急性的「甲型主動脈剝離」,建議在24小時內緊急手術,愈快愈好。此外,平時應該保持健康生活方式,避免血管出問題。