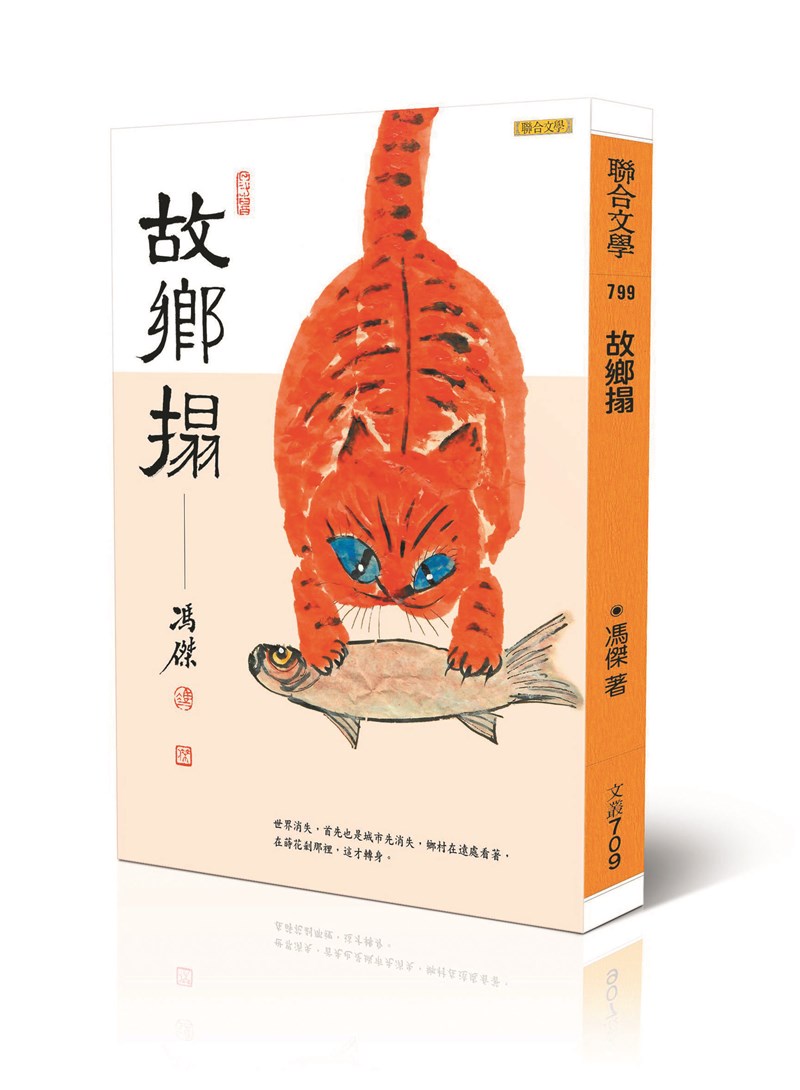

圖/聯合文學提供

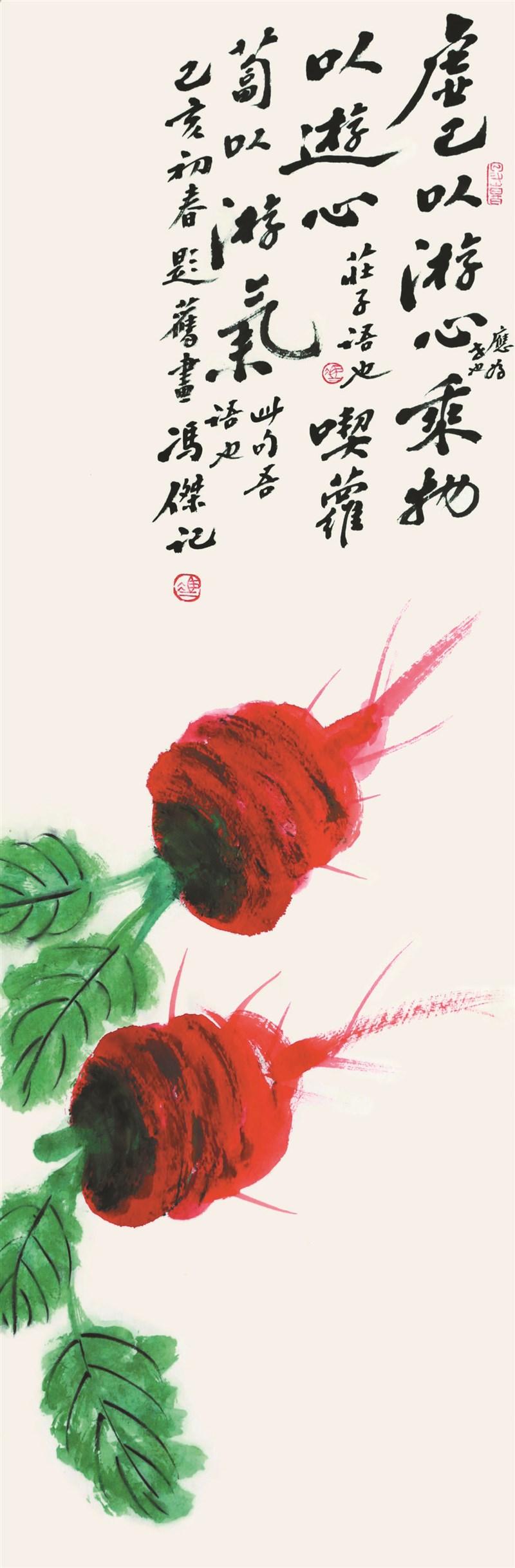

圖/聯合文學提供 蘿蔔,不僅是好食材,從美術角度而論,也不斷推動中國畫美學理論。圖/馮傑

蘿蔔,不僅是好食材,從美術角度而論,也不斷推動中國畫美學理論。圖/馮傑

文/馮傑

說白了就是「畫蘿蔔記」,徒增古意而已。

對大多數的中國平民來講,蘿蔔白菜,粗茶淡飯。但一顆最小蘿蔔都是鄉愁裡躲不掉的巨大塊壘。心有掛礙,這「礙」就是蘿蔔。

《爾雅》稱蘿蔔為蘆菔,《本草》說其有「消穀,去痰癖,肥健人」作用,一如消食丸。我推測倪瓚這類反對吐痰和咳嗽的獨立美學主義者,一定倍加推崇蘿蔔。

植物學家吳其濬在《植物名實考》中說得如此溫馨,他寫:「冬飆撼壁,圍爐永夜,煤焰燭窗,口鼻炱黑。忽聞門外有蘿蔔賽梨者,無論貧富髦雅,奔走購之,唯恐其越街過巷也。」在北京供職時,他對北京蘿蔔比對北京人有好感,稱「心裡美」是:「瓊瑤一片,嚼如冷雪,齒鳴未已,從熱俱平。」像是形容一位美人。

吳其濬是河南固始人,固始蘿蔔在中原食材裡最有名的叫「露頭青」,每次進飯店我見到,會主動索要一塊生吃。吃蘿蔔不要切片,刀背別出來的塊狀吃起來口感才好。我如是囑咐廚師。

到洛陽吃水席,二十四道菜裡首菜叫「牡丹燕菜」,原料竟用白蘿蔔。看完牡丹花後我從不給客人道破,免得他們以後把龍門石窟移走。

齊白石高壽,在於他和同鄉曾國藩一樣,常吃老鴨燉蘿蔔,吃後又畫蘿蔔,紅白相間,增加了長壽基因。張大千長壽在於晚年畫一種頂纓長的小紅蘿蔔,水靈靈的,看著顏色人高興,筆下就好,心情就好。這和寫反腐題材作家不會長壽一個道理,殺青時會怒髮衝冠。有人問徐邦達百歲祕訣,他說,主要是自己有條件在故宮能欣賞到好畫,叫悅目賞心。

從美術角度而論,蘿蔔在不斷推動中國畫美學理論。

一紙雖短 鄉味最長

中國南北無數村落都產自己的好蘿蔔。烹飪界伊大師問我,走過許多地方哪裡蘿蔔最好。我想想,說留香寨姥爺那塊地裡最好。大冬天雪後,一位親戚從滑縣鄉下騎車看望我母親,卸下一袋蘿蔔,帶著泥漿和綠纓,歉意說啥也沒帶,算走親戚嗎﹖我說:「別這麼說,世上就姥姥家的蘿蔔最甜。」一個人要走百十里路,有的人一生也沒有穿過那一塊蘿蔔田。

我家有一則四十多年前蘿蔔舊事。那年初冬,父親春節前回家看望我們,他騎自行車從五里十外的長垣縣蹬到留香寨,曲曲彎彎都是土路,頂著夜色,天黑又饑又渴,父親路過葛村生產隊蘿蔔地,蘿蔔田經霜未收,他顧不上泥土,拔出一顆吃下,夜裡有月光,他想讓我們能吃上,扒了一兜紅蘿蔔,連夜帶到姥姥家。

以後每在餐桌上再挑食時,姥姥總會說起這一段蘿蔔往事。

對於大地,這是蘿蔔纓一樣的瑣事。饑餓年代,生命蕩然無存,何況人生細節,人們多已顧不上規矩和尊嚴了,禮節缺席。

在外求學日子裡,冬天寄來兩罐醃製的蘿蔔乾,一人一罐。我捨不得吃,到夏天拿出,竟是一玻璃瓶毛絨絨綠醭。蘿蔔乾如往事,再不能復原,我唏噓不已。

北中原說一個人不成熟,他們會常叫我「愣頭青」,像稱呼一位固始蘿蔔的名字。

丙申年屬猴,歲尾時節曾女士從台灣來函,她寫信方式今人少有,她說母親已近九十,走不動說話不清,竟唸叨相州府廟會上的蘿蔔,你給我畫張蘿蔔圖吧,最好畫大畫滿。

我們那裡屬邶風,《詩經》裡「采葑采菲」的「菲」不是指菲律賓而是指蘿蔔。

我只畫了一顆蘿蔔,落款寫「一紙雖短,鄉味最長」。作為一位畫家,我覺得這樣表達更恰當。(摘自《故鄉搨》,聯合文學出版)

作者簡介

馮傑

1964年生於河南。詩人、作家、文人畫家。出版有散文集《丈量黑夜的方式》、《泥花散帖》、《撚字為香》、《一個人的私家菜》、《田園書》、《豬身上的一條公路》、《馬廄的午夜》、《說食畫》等,書畫集《野狐禪》等。曾獲《聯合報》文學獎、《中國時報》文學獎、梁實秋文學獎、台北文學獎、屈原詩獎、宗教文學獎、林語堂文學獎、九歌現代兒童文學獎等。文壇稱其為「在台灣出版最多散文集的大陸作家」、「獲得台灣文學獎最多的大陸作家」。