圖/時報出版提供

圖/時報出版提供

文/江隱龍

在清朝,規模最大的御宴莫過於千叟宴。所謂千叟宴,指的是康熙、乾隆兩朝專門針對耆老的賜宴,其中尤以嘉慶元年(一七九六年)於寧壽宮舉辦的規模為巨,入席及受邀而未能入席者達八千人之多,時人感歎此次千叟宴實為萬古未有之舉。

千叟宴的舉辦是清朝尊老制度的典型體現。眾多耆老千里迢迢前往紫禁城參加御宴,所獲得的浩蕩皇恩不僅是盤中的美食,更有宴後的豐富賞賜。據《清稗類鈔》載,乾隆五十年(一七八五年)的千叟宴,三千九百餘名與宴者均受賜鳩杖;而嘉慶元年的千叟宴賞賜更豐,參宴者三千人及未入座五千人,均得到詩章、如意、鳩杖、文綺、銀牌等物。如此講「排場」的賞賜固然體現了強盛的國力,但有清一朝僅在康乾盛世期間就舉辦了四次千叟宴,由此可以看出清朝皇帝為體現其尊老思想所花費的代價了。

千叟宴的賞賜清單中,有一件器物殊為別致:鳩杖。顧名思義,鳩杖是指杖首刻有鳩鳥的手杖。年長者行走不便,賜杖非常正常,但鳩的典故源於何處呢?《太平御覽》中引東漢學者應劭的《風俗通》說道:「俗說高祖(劉邦)與項羽戰,敗於京索,遁叢薄中,羽追求之,時鳩正鳴其上,追者以鳥在,無人,遂得脫。後及即位,異此鳥,故作鳩杖以賜老者。」

這個典故極具傳奇色彩,與清朝開國君主被烏鴉所救,因而奉之為神鳥的故事亦有幾分相似。《風俗通》指出鳩的神性,卻沒有解釋為什麼劉邦要將鳩刻於杖上並賜給老者。不過,應劭所處的時期就已有關於鳩杖的民間傳說,可以推斷出以鳩杖為老者祝壽的習俗源遠流長。是什麼原因讓鳩杖與老者聯繫在一起,並形成被清朝統治者繼承的習俗呢?鳩杖背後又有著怎樣的歷史底蘊與傳承呢?這個故事要比《風俗通》裡那個真偽難辨的傳說更加古老。

鳩杖形同「敬老卡」

關於鳩,早在《周禮‧夏官司馬》便有記載:「中春羅春鳥,獻鳩以養國老,行羽物。」東漢鄭玄注解時更進一步地解釋鳩與養老之間的關係:「是時鷹化為鳩,鳩與春鳥,變舊為新,宜以養老,助生氣。」

「鷹化為鳩」是驚蟄的第三候,自然界中鷹與鳩一隱一現,正合鄭玄所說的「變舊為新」,於是又引申出養老的含義。除了鄭玄的解釋,《後漢書‧禮儀志》提到另一種說法:「鳩者,不噎之鳥也,欲老人不噎。」這兩種解釋孰對孰錯已無法判定︱︱或許都是後人的臆測,但這種矛盾本身就證明了鳩宜養老的習俗古已有之,絕非源於劉邦「異此鳥」的情感因素。

杖同樣很早就與老者相聯繫,《禮記》有不少相關記載,如〈月令〉有「是月(仲秋之月)也,養衰老,授几杖,行糜粥飲食」;〈曲禮上〉有「大夫七十而致事。若不得謝,則必賜之几杖」、「謀於長者,必操几杖以從之」等。

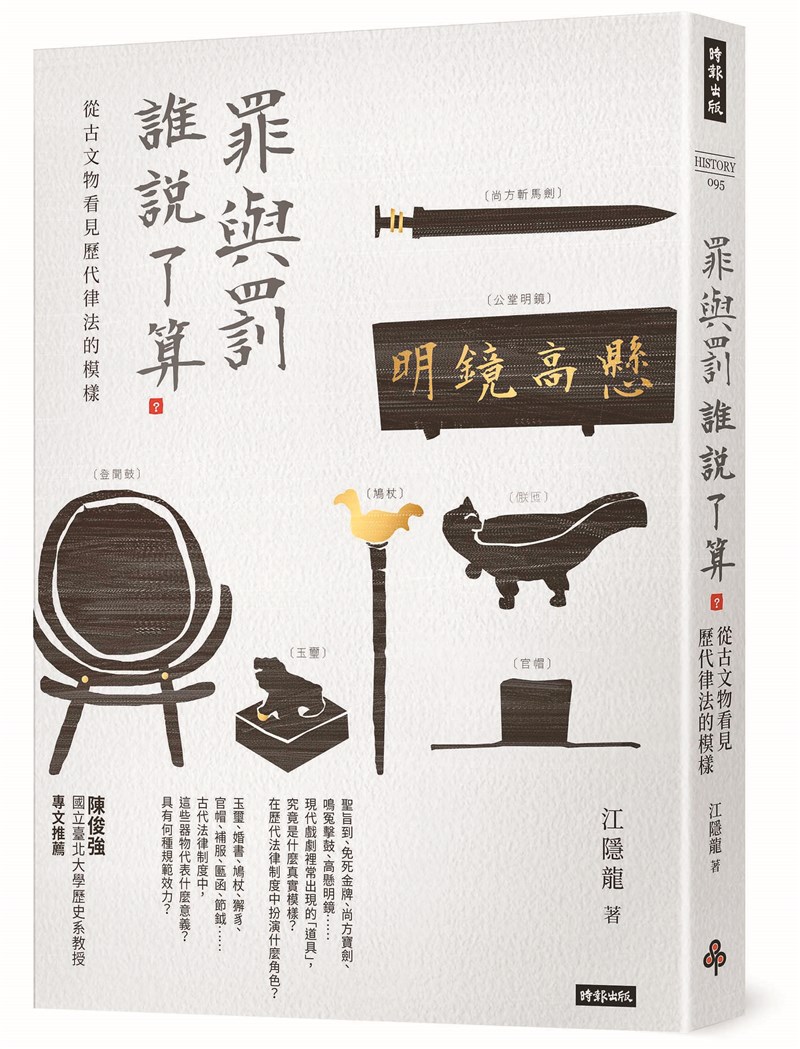

「几杖」即坐几與手杖。既然杖是君主賜予老者的特殊禮遇,而鳩又有著「宜以養老」的文化意涵,將鳩刻於杖上的做法就不足為奇了。與清朝千叟宴後皇帝賞賜的鳩杖相比,《禮記》中出現「必賜」、「必操」的字樣,說明在當時賜鳩杖不是偶然為之,而是一種制度,這就要提到中國自三代以降的尊老傳統了。(摘自《罪與罰,誰說了算》,時報出版)

作者簡介

江隱龍

「寫作型」法律人。《法制日報》、《法治週末》、《檢察日報》法律專欄特約作者;《文匯報》、《解放日報‧上海觀察》文化專欄特約作者;《澎湃新聞‧私家歷史》歷史專欄作者。

「法律型」創作者。先後任案件承辦人、刑事司法人工智慧輔助系統研究者、商事地方性法規立法參與者。