圖/金國威

圖/大家出版提供

圖/金國威

圖/大家出版提供

文/金國威 譯/張國威

坐電梯去攀登可能像是在作弊,但這不是普通的攀登。從九十四樓走出電梯,站在世界貿易中心一號大樓的屋頂上,我凝望著通往塔尖最後的一百二十二公尺,心想這能有多困難?

這項工作是著名攝影編輯凱西.雷恩(Kathy Ryan)在二○一六年委派給我,也是我第一次替《紐約時報雜誌》拍攝。我記得走過大廳到她的辦公室,凝視著那些她生涯中指導過的攝影師所拍攝的代表作時,她說:「吉米,你所做的事,讓我們改在都市中做吧。有任何想法嗎?」

曼哈頓的天際線總是讓我聯想到城市山脈,而世界貿易中心一號大樓就是最高峰。因此我提議:「從世界貿易中心一號大樓樓頂拍攝一張照片如何?」凱西笑著說:「我就知道你會這麼說。」

我已經可以想像那幅畫面,一張夜景照,有人在我正下方攀爬尖塔,而城市燈火在底下蔓延。我向凱西解釋這幅畫面,她說:「好吧,讓我們看看是否能夠實現。」我非常興奮,也很緊張。在前一天的安全會議上,我收到指示要在日落前完成,因為在我下來之前,他們都不能打開尖塔上的巨大照明燈,否則強烈的光線將使我無法看清楚下來的路線,而這會造成重大風險。

當我通過安全檢查,在屋頂上準備所有裝備時,已經是下午五點。與我同行的是傑米森.沃爾許(Jamison Walsh),全美只有兩人獲得認證可以攀登尖塔進行年度檢查,他正是其中之一。我們有兩小時的時間爬上去拍照然後爬下來,其中一個保全人員手抱著胸說:「那個,我聽說你們好像是什麼專業攀登者?我不在乎你們是誰,只要你們動作夠快,能趕在天黑之前下來。」我心想:「哦,是嗎?等著看吧……」

於是一切開始了,在城市上空幾百公尺與時間賽跑。從梯子開始往上,我發現每隔六公尺就有一個平台,但平台只有一道小小的方形開口,我必須擠過去。這表示我要一手抓著梯子,另一手拉著二十三公斤重的背包,把背包塞過前方的小洞。爬了三十公尺後,我邊喘邊咒罵,全身大汗。

抱歉,我正在創作藝術

快要爬到頂的時候,太陽已經落在地平線上。我費力地攀上頂部的瞭望台,花了片刻感受這個地點有多荒誕,然後開始工作,把幾支閃光燈四散夾在護欄上的不同位置。太陽西下時,無線電響起:「上面情況如何?你們現在差不多要往下了。」我沒理會,繼續測試閃光燈,準備拍攝最後的畫面。但相機沒有任何反應,我再次檢查所有設定,運氣不佳,塔上巨大天線發出的無線電波干擾了我的遠端觸發系統。相機仍然沒有任何反應。現在夕陽已經落下,天色漸暗。

有人在無線電中大喊:「你必須現在立刻下來。」我關掉無線電,一邊喃喃自語:「抱歉,我正在創作藝術。」一邊把頭燈戴到頭上,將相機鎖在三公尺長的單腳架上。接著腳後跟勾住焊接在塔上的橫條,試著把單腳架伸到最遠,身體如槓桿般倒下,水平俯臥在曼哈頓上方。我把相機設定在縮時模式,以一秒鐘的間隔持續拍攝,就這樣盲目亂拍。快門速度很慢,我必須握著單腳架保持不動,手臂也開始痠痛。同時間我來回搖動我的頭,讓頭燈的光照在傑米森身上。他的表情很驚恐,我確定自己看起來像個瘋子。每一次快門聲響起後,我都以微小的幅度改變相機的角度,我只能猜測自己拍到了什麼。大約過了一分鐘,下去的時候到了,我已經做完所有我能做的事。

回到《紐約時報》辦公室,我們瀏覽著照片,發現其中一張對焦特別精準,傑米森的位置與打光也都無懈無擊。我盯著看了一會,微笑,然後離開。那張照片之後成為我在《紐約時報雜誌》的第一張封面照。

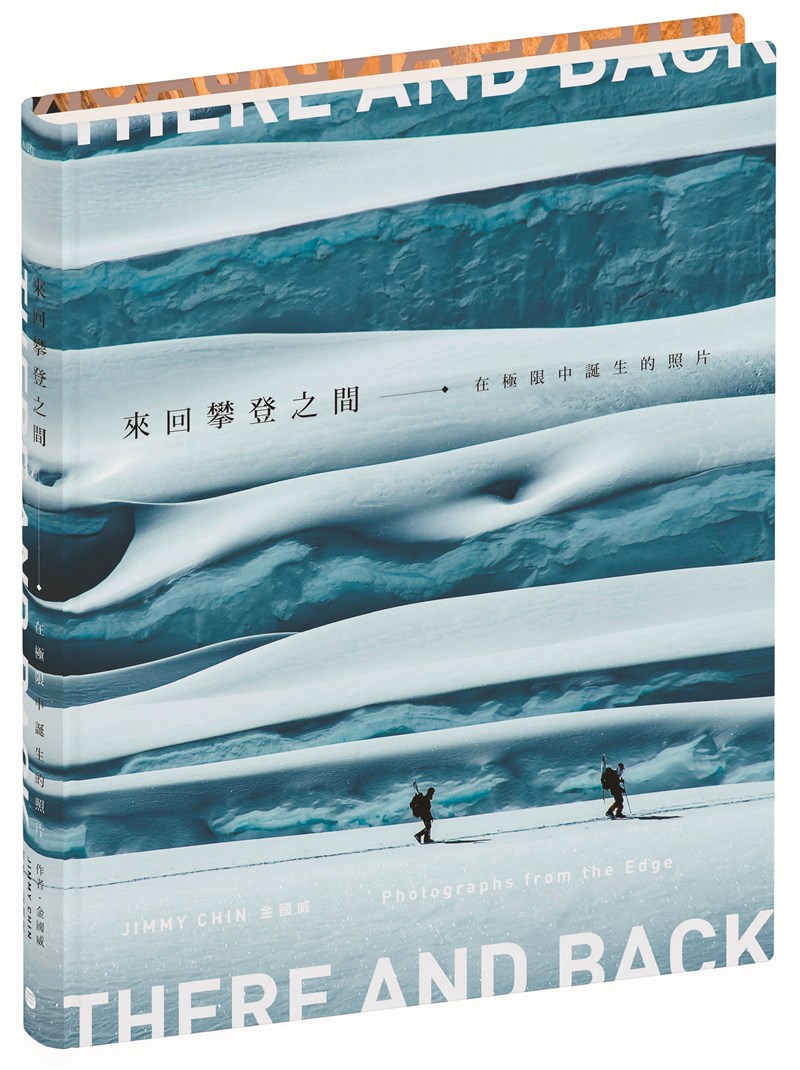

當我坐在計程車上望著車窗外,看到了世界貿易中心的頂部,有種類似攀登任何大山之後感覺到的敬畏與滿足。夜幕中的尖塔光彩奪目,只是在今晚,燈光亮起的時間比平時晚了一點點。(摘自《來回攀登之間:在極限中誕生的照片》,大家出版)

作者簡介

金國威(Jimmy Chin)

憑《赤手登峰》(Free Solo)榮獲奧斯卡最佳紀錄長片的導演,《國家地理》攝影師。身兼世界頂級的攀登者及運動員,是首批從聖母峰頂滑雪下降的美國人之一,也成功首攀此前無人能克服的鯊魚鰭(Shark's Fin)。

除了《赤手登峰》,他與妻子柴‧瓦沙瑞莉(Elizabeth Chai Vasarhelyi)共同執導數部紀錄片。2015年,電影《攀登梅魯峰》(Meru)贏得2015日舞影展觀眾票選獎。另有《泰國洞穴救援行動》(The Rescue, 2018)及《重返太空》(Return to Space, 2022)。他們亦將執導首部劇情長片Nyad。