卡菲爾卡拉遺址已遭農業活動破壞。圖/網路

卡菲爾卡拉遺址已遭農業活動破壞。圖/網路 雷吉斯坦廣場是帖木兒帝國國都撒馬罕的中心。圖/網路

雷吉斯坦廣場是帖木兒帝國國都撒馬罕的中心。圖/網路

編譯/潘楠慕

絲路是連結歐洲及亞洲的古代重要貿易路線,在中亞地區留下非凡的遺產,香料、黃金、絲綢和象牙的貿易,為烏茲別克的撒馬罕(古稱河中府)、布哈拉(古稱安國)和希瓦(古稱花剌子模)等城市帶來了財富和名聲,讓這些城市成為東西方交流的樞紐。

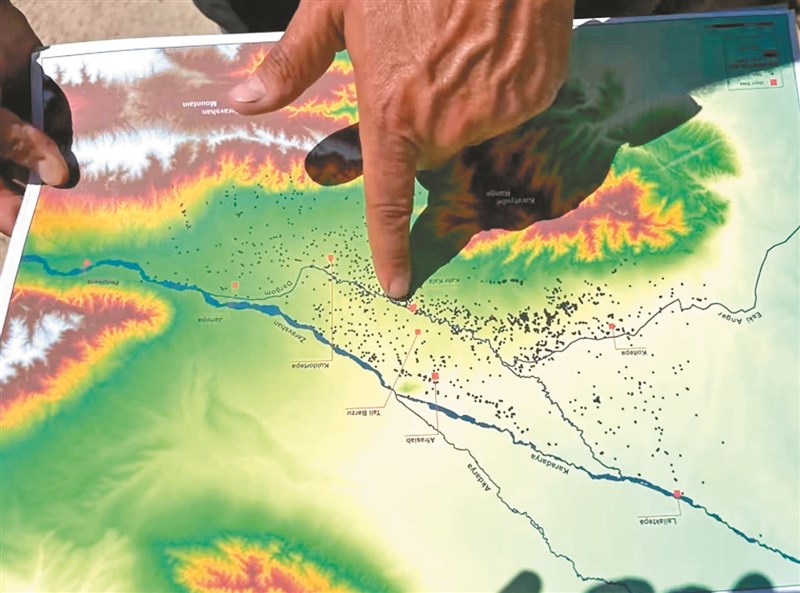

據聯合國教科文組織(UNESCO)統計,烏茲別克境內列入紀錄的古蹟約有八千處,其中一半位於考古遺址中。烏茲別克約九成的土地由山脈和草原組成,僅一成適合耕作;許多農民在遺跡附近耕種,但人工灌溉的過程,導致絲路沿線許多重要古蹟遭到破壞甚至消失。

烏茲別克的考古專家馬克蘇多夫(Fahod Maksudov)說:「考古小組比對一九三○年代的軍事地形圖,發現當時的遺址約有四成已經消失,或因開發遭摧毀。農民破壞了許多遺跡,他們並不了解這些考古遺址,完全沒意識到保存古代文物的重要性。除了農民,地方當局也難辭其咎;當農民申請建造住宅或開墾農田時,當地市政當局把關不夠嚴謹,農民被合法授權摧毀一切。」

為了保護絲路的珍貴文化遺產,德國非營利研究組織福斯汽車基金會(Volkswagen Foundation)提供資金,由德國、義大利、烏茲別克和伊拉克的專家合作,搶救歷史遺址。

這項跨國合作計畫已展開挖掘和修復作業,挖掘小隊負責人曼泰里尼(Simone Mantellini)表示,許多未被發現的寶藏,位在耕地旁邊的無名小土堆下。近來,考古小隊在撒馬罕的卡菲爾卡拉(Kafir Kala)墓地挖掘遺骸,經鑑定是一具十五世紀的女性。

曼泰里尼指出,在這處遺址及遺骸附近發現保存完好的黏土印章,是當時的官方郵票,另外還發現多枚硬幣,顯示卡菲爾卡拉是絲路上曾有人居住的堡壘,也是貿易據點;但參與挖掘卡菲爾卡拉遺址的研究人員感嘆,鄰近的幾公頃土地,已被夷為平地,變成葡萄園。

烏茲別克文化部表示,政府正在努力解決這個問題,除了修改法規,也設法教育農民,向他們展示文化如何成為經濟引擎。UNESCO也表示,缺乏適當的立法,是烏茲別克歷史遺產受損的關鍵因素之一;聯合國駐塔什干辦事處的官員阿拉亞羅夫(Sanjarbek Allayarov)說:「法治是核心問題,如何正確保護古蹟,不僅有待中央政府著手處裡,地方層級的管理也很重要。」

烏茲別克文化部官員雅庫羅霍德耶娃(Dildora Yakulohodjaeva)坦言:「我們面臨的挑戰,在於沒有適當的體制來保護遺產,也缺乏合格的修復者和技術,只能設法維持現狀。」

曼泰里尼表示,希望透過挖掘與修繕保護這些遺跡,未來更想打造開放式的考古公園,並建造博物館;當地自治會的負責人烏馬羅夫(Karim Umarov)看好這些計畫的前景,他說:「我們認為這能創造收入,不僅能增加社區的財富,也能為保存文物提供資金。」