每個時代一輩子孜孜矻矻認真寫作者何其多,文學現場何其多樣、何其寬闊,各有特殊的風景,誰、誰的作品留得下來?圖/Pexels

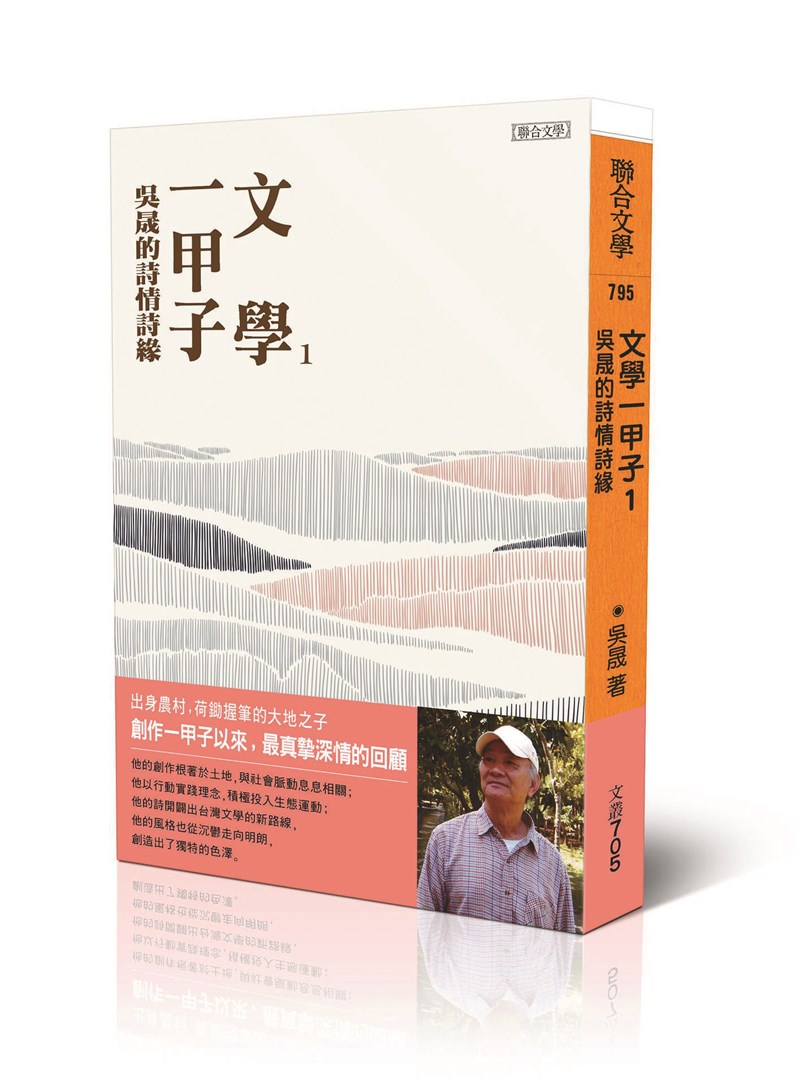

每個時代一輩子孜孜矻矻認真寫作者何其多,文學現場何其多樣、何其寬闊,各有特殊的風景,誰、誰的作品留得下來?圖/Pexels 摘自《文學一甲子1:吳晟的詩情詩緣》,聯合文學出版

摘自《文學一甲子1:吳晟的詩情詩緣》,聯合文學出版

文/吳晟

不過,該有的緣分還是會來吧,「明星咖啡館」這「文學現場」,我並非完全缺席。

第一次走上明星咖啡館,喝杯咖啡,已是一九七八年的事了。

大約是一九七八年春夏之交,某次去台北,和相識不久的李南衡先生相約見面,一起吃午飯。無意中聊到明星咖啡館,李南衡聽我說從未去過,因為就在用餐的地方附近,飯後順便帶我去見識一下。

午後咖啡館客人不多,剛上去不久,看到有位客人獨自坐在角落,一張長桌上寫字,和李南衡打招呼,李南衡帶我過去認識,原來是遠景出版社沈登恩。

沈登恩先離去,為我們付了帳。我寫了封短信向他致謝,很快收到他的回信,表示很喜歡我的詩,希望出版我的詩集。

一九七六年,鄉土文學論戰前一年,素昧平生的周浩正先生,好意推薦我的詩集《吾鄉印象》給新竹楓城出版社出版,首印三千冊,隔年即再版。在鄉土意識正在興起的七○年代,《吾鄉印象》詩集的出版,一定程度上不無些許推助作用。周浩正的「知遇」,我一直感恩於心。

沈登恩建議加入新作《向孩子說》,重新出版。

這一次也是至今唯一一次上去明星咖啡館,竟然促成了當時聲名顯赫的遠景出版社,出版我的詩集《泥土》,並連續再版,將我的詩作推介得更廣更遠。

《泥土》也是遠景出版社第一本出版的詩集。這段因緣我曾在紀念沈登恩的文章〈不該被遺忘的出版家〉,有較詳細的記述。人生機緣真是巧妙、也真難預料。若非那一次李南衡先生帶我去明星咖啡館,巧遇沈登恩,大概不可能和遠景、和沈登恩結緣。

冥冥中的安排

然而若是六○年代我年輕時候,就走上明星咖啡館的樓梯,又會有怎樣的際遇呢?當年沒有走上那道樓梯,冥冥中大概已經確立了我遠離都會中心、回歸鄉土現實的文學風格。

而我的「鄉土」,還是得依靠台北「明星」的機緣,才得以推廣。這也是《我在我不在的地方》另一種形式、另一種詮釋!

強調現實,絕非捨棄文學的想像、輕忽藝術的經營;在文學性與社會性之間,更可能「即使心頭淌血,也要耐心尋找╲沉澱下來的血漬」(引自「寫詩的最大悲哀」)。

但,我植根於家鄉土壤、孕育自農村現實經驗的系列詩作,雖然長年累月苦心醞釀、琢磨,才得以完成,畢竟如泥土般不炫奇、不耀眼,新世代文藝青年,尤其是從小在城市成長、甚至不曾踩過泥土的都會青年,不見得喜愛,某些雄辯滔滔的主流論述,未必青睞;皇皇巨著文學史,也未必看得上眼。

每個時代一輩子孜孜矻矻認真寫作者何其多,文學現場何其多樣、何其寬闊,各有特殊的風景,誰、誰的作品留得下來?歷史長河浩渺無際,滾滾江水淹沒不計其數嘔心瀝血之作,誰在選擇性紀錄?誰在決定什麼文學現場能否留存?依據什麼樣標準做評斷?大多數讀者只有機會接觸「主流」文學,「主流」又是在怎樣的條件下形成?身為創作者無從過問。不論什麼因素,果真不被看見、不被看重、而排除在「詩史」之外,也只能留下一聲輕得聽不見的嘆息!總不能強求。(摘自《文學一甲子1:吳晟的詩情詩緣》,聯合文學出版)

作者簡介

吳晟

本名吳勝雄,世居台灣彰化縣溪州鄉圳寮村。屏東農業專科學校(現已改制為國立屏東科技大學)畢業後,任教溪州國中;教職之餘為自耕農,親身從事農田工作,並致力詩和散文的創作。2000年2月從溪州國中退休,兼任靜宜大學、嘉義大學、大葉大學、修平技術學院(科技大學)、東華大學等校駐校作家及專業講師。1980年應邀參加美國愛荷華大學「國際作家工作坊」,為訪問作家;2020年東華大學授予名譽文學博士學位。另著有詩集《泥土》(吳晟20世紀詩集)、《他還年輕》(吳晟21世紀詩集);散文集《農婦》、《店仔頭》、《文學一甲子2:吳晟的文學情誼》等。