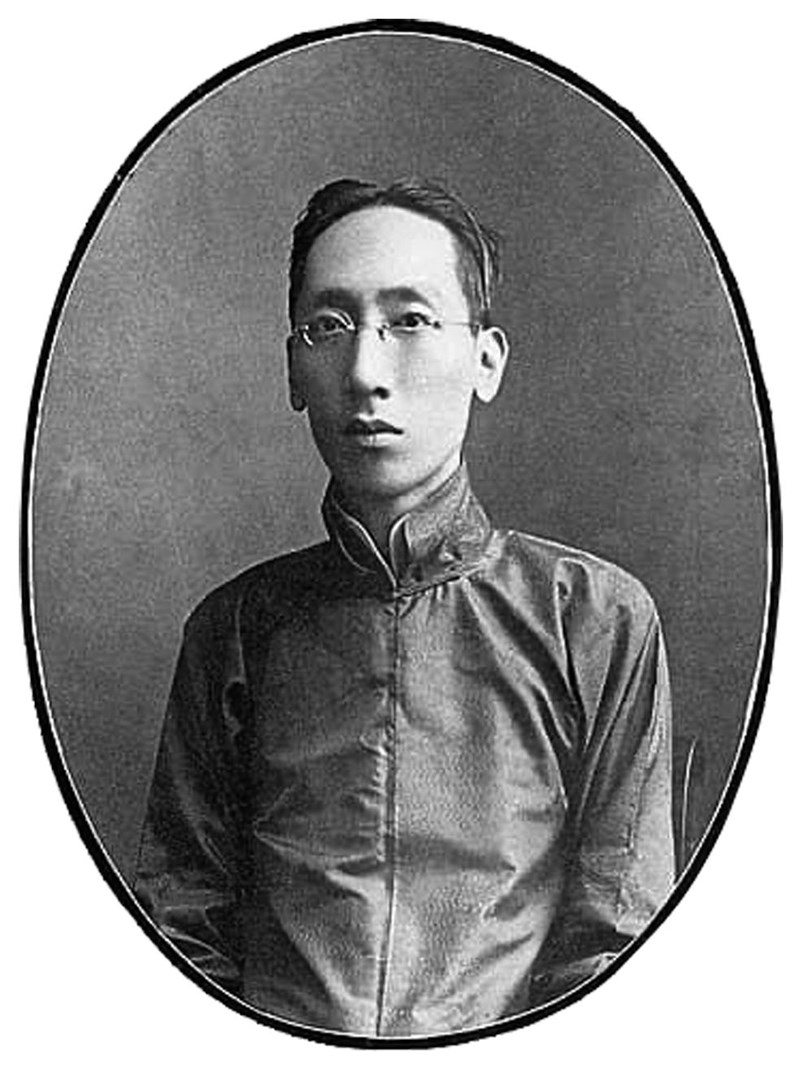

林本源家族三房、人稱「桃仔舍」的林嵩壽,為當時有名的鐘表藏家。圖/林嘉澍

林本源家族三房、人稱「桃仔舍」的林嵩壽,為當時有名的鐘表藏家。圖/林嘉澍

文/林嘉澍

筆者教授鐘表鑑賞多年,一直只轉貼表訊,從未寫過任何表文。很幸運得到王澤教授及邱秀堂阿姨饋贈的老夫子限量版紀念表,看著這隻表,回想多年來踽踽獨行的鐘表之路,百感交集。

外公林衡道在世時,一生不用名牌,不戴首飾腕表。他的名言:「我就是名牌,不需要多餘。」林本源家族先祖留學居住歐洲日本者眾,先祖們見多識廣,多識奇珍異寶,更知鐘表價值非凡。但林家一向低調,較為人知的藏家僅有三房先祖林嵩壽以及大房林熊光。尤其林嵩壽,應為大家族寓表於富之先驅。

林家長輩曾多次提及,三房先祖林嵩壽(一八八四~一九四三,人稱「桃仔舍」),收集文物,尤喜鐘表,齋中陳設數百種,幾乎沒有雷同款式。那時我年紀很小,不明白鐘表的價值,只覺得桃仔舍先祖生活很優渥,像古書裡飄逸的富家公子。進旅遊業後,有一次外公又講起桃仔舍,竟然跟我說:「要好好存錢,買隻瑞士表。」當時不懂外公的用意,很直白的回了一句:「戴名牌表手會被剁掉耶。」不料外公大為光火,結結實實痛罵我一頓。

當晚我娘知道這事後,隔沒多久從日本帶回一只星辰機械表(CITIZEN),是我人生中的第一隻表。年輕不知惜福,沒幾天就不見了,家人很不高興,幾日不睬我。反省自己的金錢觀大有問題,後來才開始認真打拚,縮衣節食。沒多久,在瑞士買了第一隻「海馬」,呈給外公看,外公很高興的說:「存很久才買到吧,就是要省小錢花大錢買好物,好物才能用很久。」我娘也鼓勵,要我多買表,可以保值。那時不懂表也不會選,純粹為了買瑞士表而買,結果尺寸不合,戴了一年就送給最要好的小學同學,幾十年了他還在戴。

後來外公見我懂得儲蓄,幾年後才跟我說,希望我能懂得消費高級品,好物傍身,生活無憂。尤其珠寶鐘表都是大學問,希望我能學習精進、收藏。外公過世後,他的教誨,早已淹沒在庸庸碌碌、為五斗米折腰討生活的日子裡了。

某一年德瑞團。有位大老闆想買表,要我建議,我完全無法回答他的問題,這位貴客很不客氣的修理我:「歐洲線領隊不懂表,還當什麼領隊?」那時我還回他我懂歷史藝術,結果被電得閃閃發亮。懷著強大的挫敗回台。大老闆們說的也沒錯,於是開始鑽研,求教每一家表店。接下來多年的漫長艱辛,受盡冷眼,讀了很多專業書籍,最後終遇伯樂,開啟鐘表鑑賞美學之道,更了解先祖「桃仔舍」的事蹟,倒是意外收獲。

德瑞日為世界三大製表國,台灣人對德瑞鐘表,除了RO兩大品牌,其他幾乎陌生。據海關博物館資料可知,清代閩粵貿易頻繁,一八七八年,打狗海關進口一百五十三個鐘,隔年淡水海關也有二百一十五個鐘進口的紀錄,貨源來自香港。

馬偕牧師於一八七二年的日記清楚記載曾使用懷表。日治初期,總督府調查了全島舊習慣風俗,其報告指出,清末中上等富裕家庭會購置時鐘,豪富者更會購買價比豪宅的德國鐘、純金懷表,鐘表於本島上流社會日漸普遍。霧峰林獻堂博物館、杜聰明基金會,皆可見到為數不少的古董座鐘、掛鐘。

大稻埕第一代表畫作〈南街殷賑〉,郭雪湖大師在畫中亦著墨「時計店」(即鐘表店)。一八九五年日人治台,當年即有大阪時計商砂真次郎、真木香來台展店。一九○○年後,台北城出現大型時計店「共立時計商會」、「金田時計支舖」,台灣《日日新報》以鐘表為廣告主項,連台北城外的大稻埕都有鐘表店,意味著龐大的市場需求。