圖/葉含氤

圖/葉含氤 圖/葉含氤

圖/葉含氤

文/葉含氤

前幾日晚上,旅居京都的朋友傳來一則訊息,她說:「今年京都很冷,已經下了好幾場雪。」

我說:「漫天飛雪,就像回到平安京時代。」

說完後怔忡許久,很是想念,想念京都,想念那城市中,低彩度低亮度的夜晚。

京都的商店往往打烊得早,有些店鋪和旅館會在安靜的街巷旁,放些用竹軸與和紙製作的燈籠,並在紙上寫著老鋪堂號,字體規整秀麗,有些還會繪上清雅的花草。微微的燈光在漆黑的街邊,增添了幽靜的暖色。這色澤,帶著歷史的邃遠,也帶著光陰的從容。

曾走過寺町通,蹲在路邊挑選店家擺放在地上的舊時小物,有青瓷的小圓盤,有繪著朱紅茶花的小缽,有漆器的茶入,也有古樸的粗陶酒器,模樣皆美,讓人愛不釋手。

曾在鴨川河畔,坐看流水汩汩而逝,那日天氣晴好,我將時光坐得無端歡喜;曾在清晨走進山邊一座閎闊的古寺廟,看大雪初霽朝霞滿天;曾在一文字屋,吃著已傳承千年的炭烤麻糬;曾在香老鋪薰玉堂選了好聞的香料;曾在哲學之道遇見許多隻有人照養的流浪貓;也曾在永觀堂聽過最好聽的誦經聲。

永觀堂,是我鍾愛的寺廟之一,那附近有一間老派的烏龍麵店,不只年分老,帶位的服務員也老,都很客氣,每次去總會問我從哪裡來,聽說是台灣,滿臉的笑,一直說歡迎。

那烏龍麵店外的街道,有一種與城中其他地方不同的氛圍,雖是旅人往來之地,但卻不匆促。有人向南走到南禪寺,有人向北走到銀閣寺,南來北往在這裡交會,遇到的人都晃晃悠悠,好像一點也不趕著到下一個景點。有時我無聊,就在這街道上跟自己玩猜謎的遊戲。這遊戲是這樣的,遠遠地看著迎面而來的人,根據對方的穿著與妝容,識別這是韓國人?日本人?中國人?或台灣人?幾回測試過後,發現最容易判斷的是韓國女生。她們常將粉底打得特別白,唇膏抹得特別紅,然後不論天氣有多冷,幾乎都穿著一件開襟的大衣。

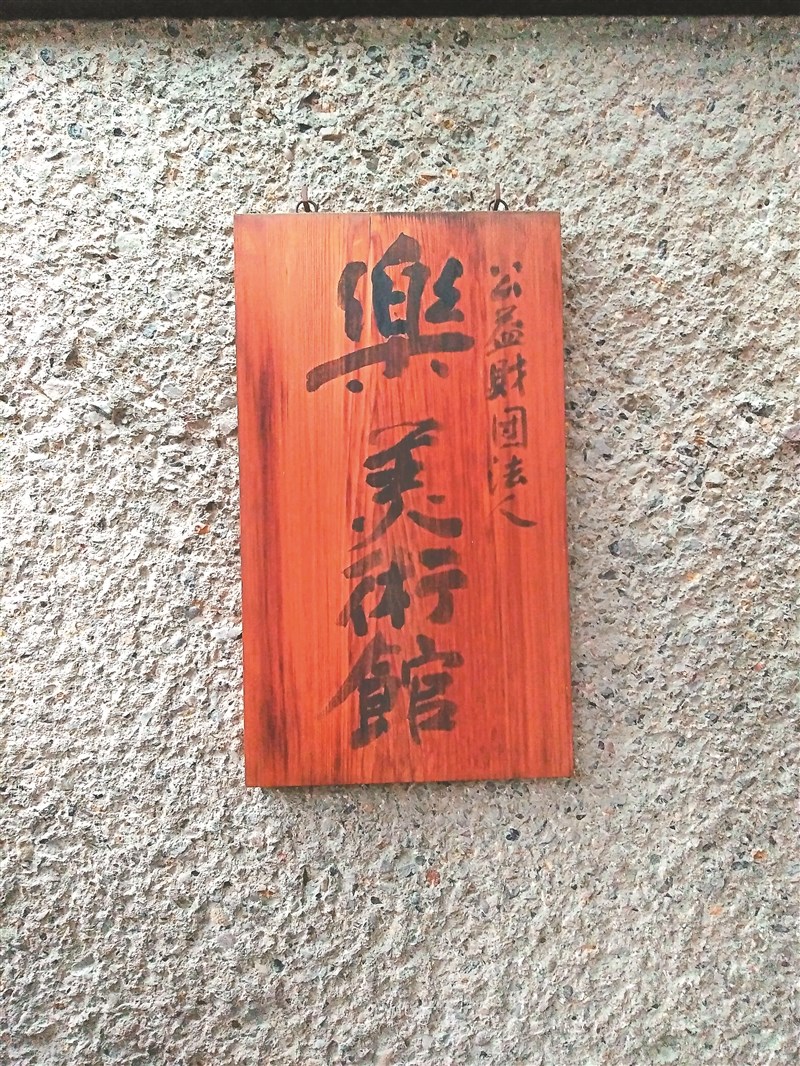

也曾在樂美術館,看到由製陶工匠長次郎——也是「樂燒」的初代祖,所製作的黑樂茶碗。「樂燒」是一個已經傳承十五代的陶藝家族,世代皆以侘寂美學為創作宗旨,也奠定了「樂燒」數百年獨樹一幟的風格。

在樂美術館的所有展品中,我最喜愛的就是初代祖創作的黑樂茶碗。這茶碗是四百年前依據千利休繪製的草圖所燒製的。顧名思義,這只茶碗是「黑」的各種層次與光澤的交疊。選擇黑,是一種大膽的突破,在所有顏色中,「黑」最難做出變化,但這只茶碗卻可以讓人感受到滯拙中蘊藏著流動,粗糙中隱含著凝潤,不冷漠,不孤傲,有獨特的神采,又不至於曲高和寡。

這茶碗太美,美得深邃,美得純粹,美得至雅至樸,美得耐人尋味。這也是當年千利休的苦心孤詣,執意將茶道脫離權貴與商人,提升到一個更高的審美層次。因為在美術館看到這茶碗,讓我興起了學茶道的念頭。

看過一篇樂燒十五代主的專訪,有一段敘述是這樣的:「樂燒有一個專門放土的小屋。陶土,是陶藝家的生命,而找土也是製陶人的工作。往往父輩的存土,要待到孫輩才能用。」

這篇專訪之所以讓我印象深刻,是那句「父輩的存土,要待到孫輩才能用」,這意味著,所有的成就不需在「小我」中達成,而是要將這項手藝不間斷不藏私地傳承下去,這是家族精神,也是對工藝的敬重。若再擴大一點思惟,這座城市,哪怕是不起眼的街巷,隨處都可以看到像樂燒這樣家族繼承的老鋪,不論是製香、製茶、製作和服……甚至只是一個和菓子,也是各門各派各有千秋。

諸多的傳統,呈現了今日京都的風貌。這是一座怎麼寫也寫不盡的城,它的底蘊醇郁如釀,是歷經千年百年一代一代傳承下來的溫厚。那昔時的人文光暈,蕩漾在鴨川流水間,也映照在市井百姓中。而我之所以喜愛京都,正是因為總在經意與不經意之間,看見古往今來的韶光流淌,看見閭里人家的生活情懷,就像夜間小巷的紙燈籠,影影綽綽曖曖含光。♣