孩子對團體的認同和偏見,通常都源自父母。 圖/Pexels

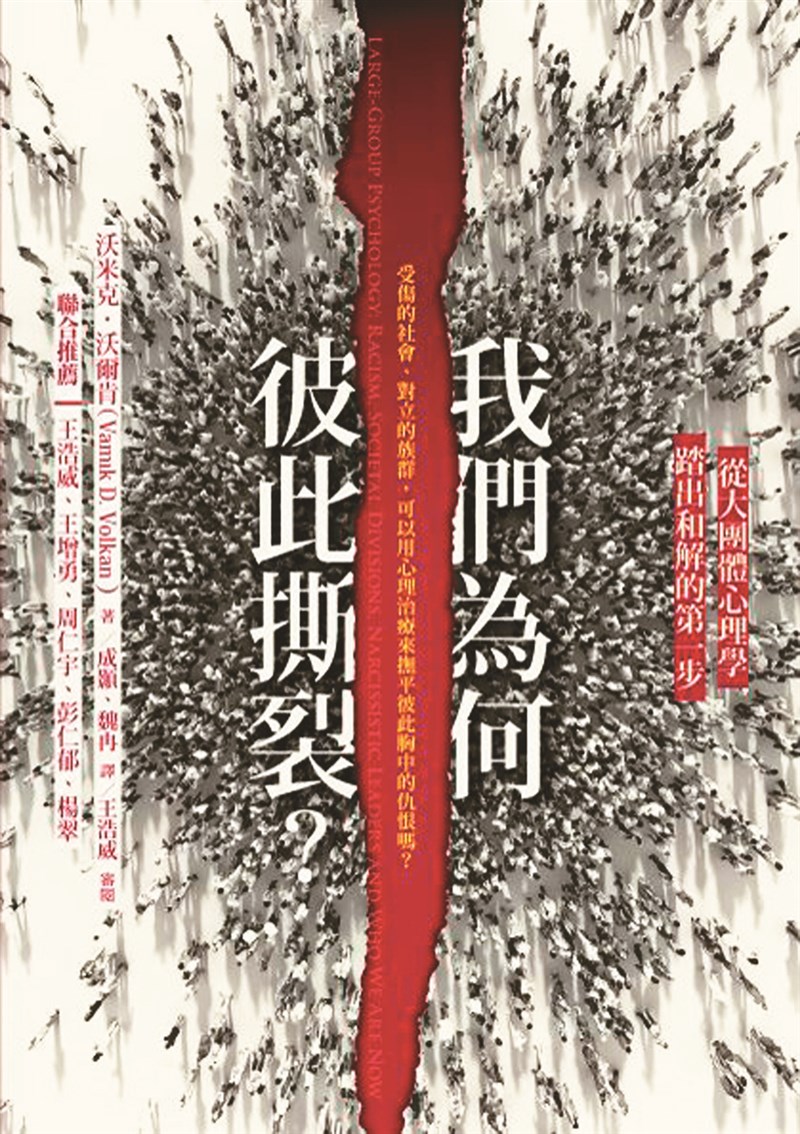

孩子對團體的認同和偏見,通常都源自父母。 圖/Pexels 《我們為何彼此撕裂?:從大團體心理學踏出和解的第一步》,心靈工坊出版

《我們為何彼此撕裂?:從大團體心理學踏出和解的第一步》,心靈工坊出版

文/沃米克.沃爾肯 譯/成顥、魏冉

孩童會認同父母以及其他重要人物對大他者的偏見,無論這些偏見是善意的,還是敵意的。

從長達數十年於國際場合的行動中,我了解到,在政治、經濟和法律議題等可見因素的背後,引發大團體衝突並使之持續存在的核心心理因素,乃是保護和維繫大團體身分認同。

在工作之際,我會聽到一些說法用以表達這種大團體身分認同的主觀體驗,諸如、「我們是巴勒斯坦人」、「我們是共產主義者」、「我們是遜尼派穆斯林」等等。

身分認同不同於可以被他人觀察和感知到的性格與人格;身分認同指的是個體內在的運作模式:感知並經驗到這個身分認同的人是這個當事者,而不是局外人。德裔美籍發展心理學家艾瑞克森(Erik Erikson)將童年以來慢慢演變而成的個體身分認同的主觀體驗,定義為一種個體內在的相同感,同時又與其他個體具有某些共同特徵。

印裔美籍心理分析師阿赫塔爾(Salman Akhtar)寫道,內在相同性的持續感受,會伴隨著自體體驗在時間層面的連續性:過去、現在與未來被整合入一個讓個體記住、感受和期待的存在所構成的流暢連續體之中。他還描述到個體的身分認同,如何與現實的身體意象以及內在的凝聚感聯繫起來,和獨處的能力和清楚自己性別的能力是有何關聯,與諸如國家、種族或宗教等大團體身分認同又是如何聯繫起來的。

個人歸屬於某一個大團體的身分認同,是人類存在的一部分。在部落、種族、國家、宗教和意識形態的層次上的大團體身分認同,是普遍存在於世界各地的。它們是有著共同起源、歷史連續性和地域現實的神話與事實,以及共同的文化、語言、宗教和意識形態因素,最後交融所產生的結果。

環境之中的現有條件引導著孩童們,投身於這種或那種的大團體歸屬感。例如,出生於印度海德拉巴的孩子,在發展大團體認同時會特別關注宗教或文化問題,因為那裡的成年人根據宗教的歸屬,定義了他們主要的大團體認同:是穆斯林還是印度教徒。賽普勒斯的孩子,如果出生於賽普勒斯土耳其人和賽普勒斯希臘人激烈衝突的時期,他們便會吸收由種族或民族情緒所定義的較強勢的大團體認同,因為在這個世界角落的那一時刻,比較要緊的是一個人究竟是希臘人還是土耳其人,而不是在意一個人究竟是希臘東正教基督徒,還是遜尼派穆斯林。

有些孩子的父母分屬於兩個不同的種族或宗教大團體。如果這兩個大團體之間爆發國際衝突,這些孩子可能會出現心理問題,甚至成年之後亦然。蘇聯解體之後,在喬治亞共和國裡,喬治亞人和南奧塞提亞人之間的戰爭特別使「混血」後裔的個體感到困惑,心理層面也備受苦惱。

誰是「自家人」?

最近幾十年的科學研究顯示,人類嬰兒的心靈是相當活躍的,而且在孩童生命的最初幾個月和幾年裡,存在著一種「自家人」和偏愛同類的心理生物學潛能。

我必須補充的是,這種「自家人」有其局限,因為嬰孩或者孩童的經驗是有限的。隨著時間的推移,孩童們開始能夠將自己的心智意象,與熟悉的他人(比如母親)意象區分開來,將兩種意象的不同面向,諸如愉快與不愉快的,或者力比多的和攻擊性的面向,加以整合起來。幼小兒童在二十四個月到三十六個月大的時候,對文化/社會的放大器︱︱也就是只和某個特定大團體相關連的象徵和符號,不論具體或抽象︱︱便會有所察覺了。

當孩子能夠將自己的意象與親密他人的意象這兩者加以分離並進行整合的時候,他們便認同了這些重要個體身上一系列現實的、幻想出來的、受到寄望的或者令人恐懼的元素。這種認同還包括具體以及抽象的大團體身分標記,比如語言、童謠與其他文化放大器,還有宗教和政治信仰,以及歷史意象等等。很久以前佛洛伊德就已經指出,對孩童而言,父母象徵著更大的社會。這包括了孩童會認同父母以及其他重要人物對大他者的偏見,無論這些偏見是善意的,還是敵意的。

斯皮茨(Rene Spitz)的研究告訴我們,嬰兒可以辨識出圍繞在身邊的面孔並非都是他們的養育者。斯皮茨將自己的發現命名為「陌生人焦慮」,這種焦慮在六至十二個月時達到高峰,它與「正常」偏見的啟動也存在關聯。帕倫斯(Henry Parens)提醒我們,偏見並不是與生俱來的。帕倫斯告訴我們,在正常的發展過程之中,每一個新生兒都會經歷某些強制性的適應反應,使得孩童傾向於發展出偏見,孩童便由此懷有了偏見。

(摘自《我們為何彼此撕裂?:從大團體心理學踏出和解的第一步》,心靈工坊出版)

作者簡介

沃米克.沃爾肯(VamIk Volkan)

醫學博士,美國精神醫學會終身會員(DFLAPA),美國精神分析師協會會員(FACPsa)。1987年,成立心理與人類互動研究中心(Center for the Study of Mind and Human Interaction),將心理知識運用於廣泛議題之中,如種族對立、種族主義、大型群體認同、恐怖主義、國際衝突等。曾榮獲諸多獎項,如美國精神分析師協會傑出成員獎、西格蒙特‧佛洛伊德獎等,並多次獲得諾貝爾和平獎提名,著有《從殊途走向療癒》、《大團體心理治療》(皆於心靈工坊出版)等五十餘部作品。