作者簡介

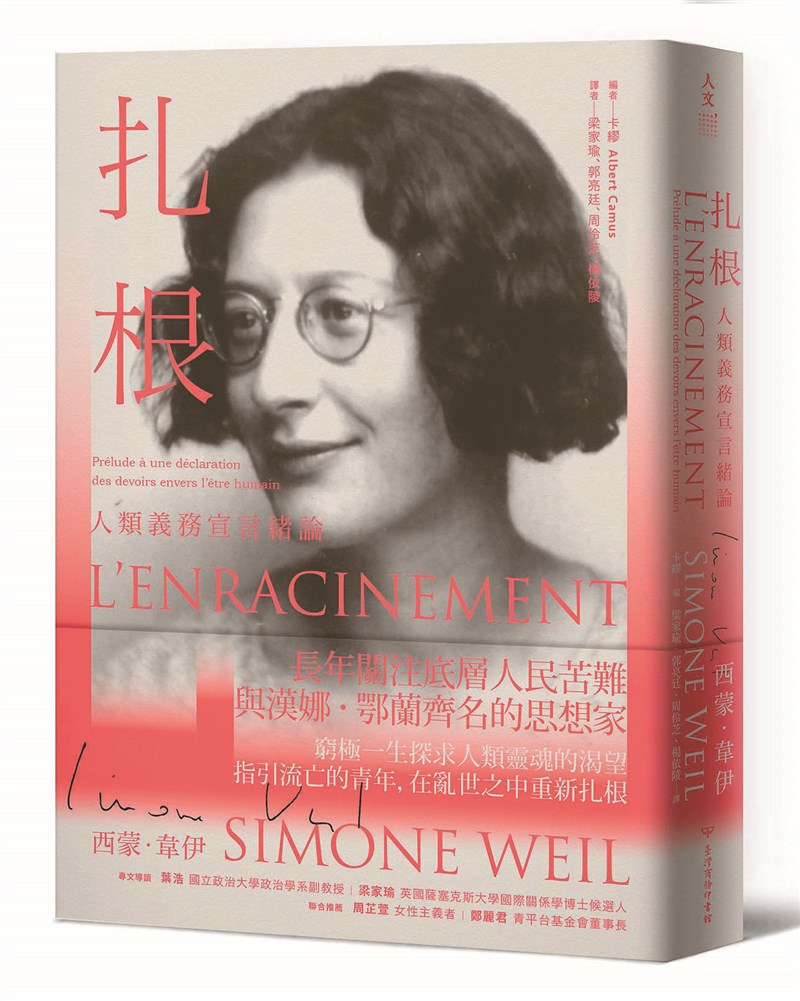

西蒙‧韋伊

(Simone Weil, 1909-1943)

全猶太裔法國哲學家、和平主義者、神祕主義思想家。生於1909年,1928年入法國高等師範學院,她是西蒙波娃的同窗,師從阿蘭,關注工人處境,被稱為「紅色貞女」(vierge rouge)。

畢業後任高中哲學教師,投身工人運動,並在納粹崛起期間參與過營救德國左派成員,接待過流亡巴黎的托洛斯基,但終身未加入共產黨。後來她又親自參與工廠勞動,留下筆記《工人的處境》,被卡繆引為必讀之作。

1943年8月,在完成了戴高樂臨時政府要求她撰寫的「國是建言」後,因拒絕接受比法國占領區人民每日配給還更多的食物,導致過度虛弱,病逝於療養院。戰後,卡繆編輯了一系列她的遺稿,使韋伊得到廣泛的關注,蘇珊.桑塔格、艾略特、米沃什都曾盛讚過韋伊著作中的精神力量。

作者簡介

西蒙‧韋伊

(Simone Weil, 1909-1943)

全猶太裔法國哲學家、和平主義者、神祕主義思想家。生於1909年,1928年入法國高等師範學院,她是西蒙波娃的同窗,師從阿蘭,關注工人處境,被稱為「紅色貞女」(vierge rouge)。

畢業後任高中哲學教師,投身工人運動,並在納粹崛起期間參與過營救德國左派成員,接待過流亡巴黎的托洛斯基,但終身未加入共產黨。後來她又親自參與工廠勞動,留下筆記《工人的處境》,被卡繆引為必讀之作。

1943年8月,在完成了戴高樂臨時政府要求她撰寫的「國是建言」後,因拒絕接受比法國占領區人民每日配給還更多的食物,導致過度虛弱,病逝於療養院。戰後,卡繆編輯了一系列她的遺稿,使韋伊得到廣泛的關注,蘇珊.桑塔格、艾略特、米沃什都曾盛讚過韋伊著作中的精神力量。 我們愛這個世界的美,是因為我們感覺在美的背後有某種智慧。圖/Pexels

我們愛這個世界的美,是因為我們感覺在美的背後有某種智慧。圖/Pexels

文/西蒙‧韋伊 譯/梁家瑜等

人類靈魂不可或缺的一項食物是自由。自由這個詞具體的意思,指的是一種選擇的可能性。

靈魂的第一項需求,最貼近靈魂的永恆命運的,是秩序,也就是一張社會關係交織的網絡,其中沒有人會為了執行某些義務,而被迫違反其他不容妥協的義務——因為只有這種情況,才會讓靈魂承受到來自外在環境的精神暴力。一個人若是只因死亡或苦痛的威脅而停止履行某項義務,他還可心安理得,受傷的只是他的身體。但是,當一個人的周遭環境以諸多嚴格的義務來要求他做到各種互不相容的行為,讓他無從自辯,那受傷的就是他對善的愛。

今天,義務之間混亂與不相容的程度,已經到達了頂點。誰要是讓義務之間的互斥加劇,誰就是混亂的挑撥者。誰緩解這種互斥,誰就是秩序的生產者。誰為了簡化問題而否認某些義務,誰就是在心中和罪惡結盟的。

不幸的是,我們沒有減緩這種互斥的方法。我們甚至不確定,存在有種其中所有義務彼此相容的秩序,這樣的想法不是一種虛構。當義務落實到實務層面,如此多重而各自獨立的關係涉入其中,互斥似乎比相容來得更合乎常情。

然而,宇宙的例子日復一日明擺在我們眼前,宇宙裡有無限的機械運動,在各自的軌道上共構一種秩序,包容各式各樣的變異,秩序本身卻是穩固的。所以我們愛這個世界的美,是因為我們感覺在美的背後有某種智慧,我們想要擁有這種智慧,以餵飽我們對善的渴望。

在比較淺顯的層次上,真正美的藝術品提供了一個整體(ensemble)的例子,其中彼此獨立的元素在交會時,以無從理解的方式構成了獨一無二的美。

總而言之,對不同義務的感受,總是帶有一種對善的欲望,這種欲望是獨特、穩固、表裡一致的,對於從搖籃到墳墓的所有人來說都一樣。這種永遠在我們內心深處騷動的欲望,令我們無法安於各種義務互不相容的處境。我們會藉由謊言來遺忘義務的存在,或者會藉由盲目的掙扎來逃離義務。

凝視藝術品的真跡,更進一步凝視世界的美,再更進一步凝視我們所嚮往的、未知的善,能夠助我們一臂之力,持續地思索我們的首要對象,即人類的秩序……

如果我們讓人類真正秩序的思想常駐在我們的精神裡,如果我們想著它,就像一個我們在危急關頭必須奉獻一切的對象,我們的情況便好比一個走在夜裡,缺乏指引,卻依然不停思考應依循的方向的人。對這樣一個的旅人來說,他懷有巨大的希望。這種秩序是最重要的需求,嚴格來說,它甚至在需求之上。為了要能夠思考秩序,我們必須認識其他的需求。

需求有別於欲望、幻想或癖好的首要特質,和食物有別於美食或毒藥的首要特質一樣,那就是需求是有限的,對應於需求的食物也是有限的。一個守財奴永遠嫌錢財不夠,但是對所有人而言,無論我們如何給他麵包,他總有吃飽的時候。食物帶來飽足感,靈魂的食糧也是一樣。

與首要特質相關的第二項特質是,需求的序列兩兩相對,每組相對的需求必須彼此相配,以取得一種平衡。人需要食物,但也需要每一餐之間有所間隔;人需要溫暖也要涼爽,需要休息也要勞動。對於靈魂的需求也一樣……

何謂真正的自由?

人類靈魂不可或缺的一項食物是自由。自由這個詞具體的意思,指的是一種選擇的可能性。當然,它必須是一種真實的可能性。只要有公共生活的地方,就不可避免的會有出於公共利益而強加的規定,限制選擇的可能性。

可是自由的多少並不取決於限制的緊縮或寬鬆。自由在更難以測量的條件下,自有其充盈。

規則必須足夠合理而單純,這樣才能讓任何渴望規則、但專注能力平庸的人,能一方面理解這些規則所對應的實用性,另一方面理解規則非如此不可的必要性。這些規則必須源於一種權威,但這個權威不應該被視為外來者或是仇敵,而應該像其所管理的一員般被愛。規則必須足夠穩定、足夠精煉、足夠普適,讓思想有辦法一次融會貫通,才不必在每次下決定的時候,都像在規則之間四處碰壁。

在這些條件下,立意良善之人的自由,無論在實際上如何受限,但在意識上都是完整的。因為一旦規則和這些人的存在本身融為一體,那些被禁止的可能性便不會出現在他們的心思意念當中,更遑論去壓抑。習慣也是一樣,教育養成了人習慣不吃噁心和危險的東西,一個正常人不會因此感到飲食的自由受到限制,只有小孩子會覺得這是限制。

因此,那些缺乏善意的人,或心智不成熟的人,無論處於哪一種社會狀態,永遠都不會自由。

當選擇的可能性多到足以損害公共利益,人就會失去自由所帶來的享受。因為人在這種情況下,要不就是以無責任、不成熟、不在乎作為掩護,而這種掩護背後只有空虛感,要不就是擔憂他人不可避免地受到傷害,而被責任感壓得喘不過氣來。就這樣,人先是錯以為他擁有自由,卻感覺享受不到這分自由,導致他誤認為自由沒有好處。

(摘自《扎根:人類義務宣言緒論》,臺灣商務印書館出版)