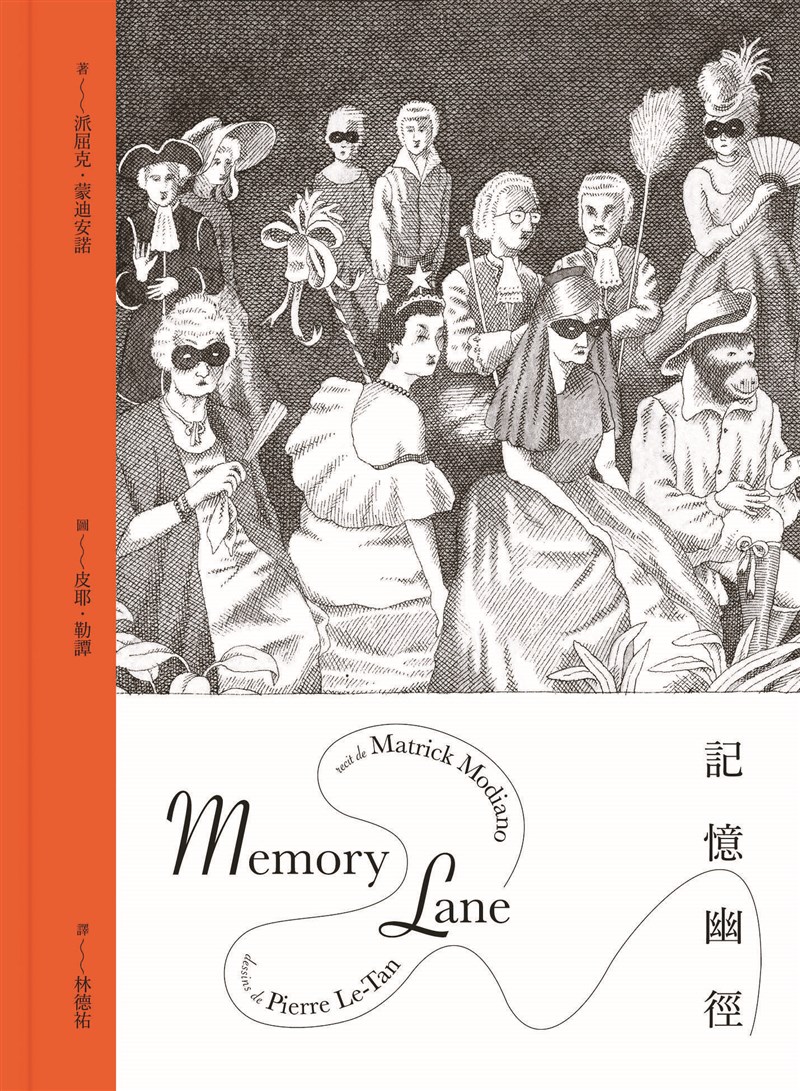

《記憶幽徑》

圖/允晨文化提供

《記憶幽徑》

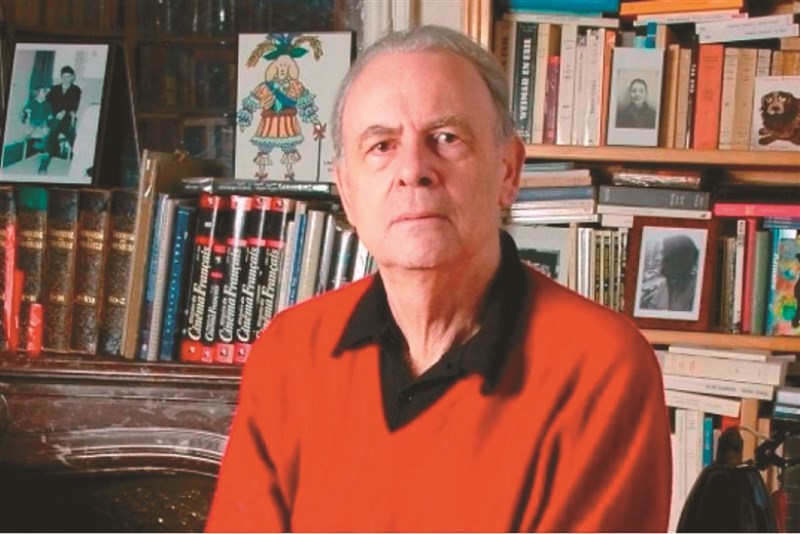

圖/允晨文化提供 蒙迪安諾於2014年獲諾貝爾文學獎。圖/美聯社

蒙迪安諾於2014年獲諾貝爾文學獎。圖/美聯社

文/廖淑儀

「我記下了所有相關細節,這樣的細節通常唯一能證明一個人在這個世界上存在過。」—蒙迪安諾(Patrick Modiano)

如何看待記憶,通常就能決定如何看待我自己。蒙迪安諾用寫作教會我們這一件事。就像河狸攔河築壩,循著細節的遺跡,攔建消失的棲息地,重建記憶。

然而,這些發現卻又猶如蒙迪安諾所書寫的,只是一個脆弱的沙堡,從虛無中湧現,閃過幾道光後又回到虛無中。他在《記憶幽徑》裡所記錄的「小團體」,就是如此呈現的一群人。敘述者描述著五、六○年代,自己年輕時候所遇見的、一群來自不同背景,卻聚在一起的人們。他們皆以或真或假的身分,過著或真或假的生活,唯一真實的是,還留存著戰爭前的榮光,一閃一閃在劫後餘生的面貌裡。

這群人會聚在一起,像第二次世界大戰期間的「大逮捕」,感覺是被命運強迫框在一起,既有流沙般的面貌,卻在當下有著相依為命的維繫。亮光與存在,如果不捕捉,一下子就過去了,「我」的一部分也就消失了。

過程才是重要的

所有蒙迪安諾的小說都有這個類似「記憶碎片」的呈現。明明是書寫記憶,明明是探訪記憶,甚至讀到作者一再回到同一個記憶點,讀罷卻還是覺得身體、心裡皆空蕩,一種明明遇見了文字和情境的光,卻怎麼樣都留不住在眼前的空虛感。他們在季節裡變換聚會地點,他們在生活細節中暴露自己的脆弱:那個叫做孔杜的中年人,每晚作著惡夢,夢見一匹匹的馬被送入屠宰場,而自己最終也變成一匹送入行列的馬。那兩個只活在中學榮光中的朋友「無止盡的躁動像是要對抗這個疾病」,而戰後留在巴黎成為管家的美國人,總是在唱起家鄉民謠《記憶幽徑》後,一夜無法停止歌唱。只有孔杜的妻子似乎完全不老且慵懶,沒有急躁地對抗死亡的憂慮,也沒有僵夢把自己嚇醒,甚至差點跟敘述者談起戀愛。

沒有太多前因後果,也沒有故事的轉捩點,不知道這群人如何成鳥獸散,更不知道這個敘述者來自何方,是什麼身分。閱讀到了房子,閱讀到了人物,看見陽光一閃而過,看見潮來又潮去,蒙迪安諾書寫「戰後」這個片刻的細節,卻像夕陽西下,到了夜晚就消彌。

加深故事歷史感

於是,過程才是重要的,就像書中穿插了皮耶.勒譚(Pierre Le-Tan)的插圖:人物、室內空景、人與空間……奇妙的是,不像我們以為的插圖,是配合文字所畫出來的圖,皮耶.勒譚往往自行其事,同樣的人物,他自己增添了更多描述與細節。

例如孔杜的妻子曼蒂,他就在幾張畫裡,打造了曼蒂仍是天真無邪,以及利用海芋(天南花束)表現自己的獨特品味與氣息的小女孩氣息。甚至倒轉蒙迪安諾的書寫順序,在最後的幾張插圖,才說出幾個人物的「前傳」:掛畫、酒吧、鏡子,氤氳的氣息和黑白的色調。

經過插畫,從手中流失的片段似乎像水珠一樣開始凝結。反覆閱讀下來,我甚至更喜歡皮耶.勒譚的插畫,他的圖加深了故事的歷史感,景深、陰影、安放的物品與細節:一個靜置著、覆有淡淡塵味的空間,就在我們凝視的片刻,感受到有風拂過,人物髮絲散貼到鬢角,書頁被吹開幾張,甚至散落在廣場的球緩緩動了一下,記憶就捲軸而來,在一呼一吸之間,漲滿胸臆。

蒙迪安諾和勒譚,一個不斷疊沓記憶碎片,一個不斷加強細節景深,就形成一個散著磷光的隧道,其實捨不得讓人提起手電筒放大光明,寧願溫著層層疊疊的陰影與遺跡,迷醉在記憶尋覓的小徑裡,任記憶晶碎滴滴答答打擾自己、鏡射自己。

記憶碎片是回看自身存在的一種方式,因為轉瞬即逝,因為氤氳朦朧,所以借用班雅明說的話「從過去走過來再重新走進去」。縱然沒有班雅明那樣的政治激進情緒,但還是可以借著他的表面張力:拾掇記憶的片段,在失落與虛無裡找到自己。