薩基鼓勵人樂觀面對周遭人事物,改寫生命的故事。 圖/Pexels

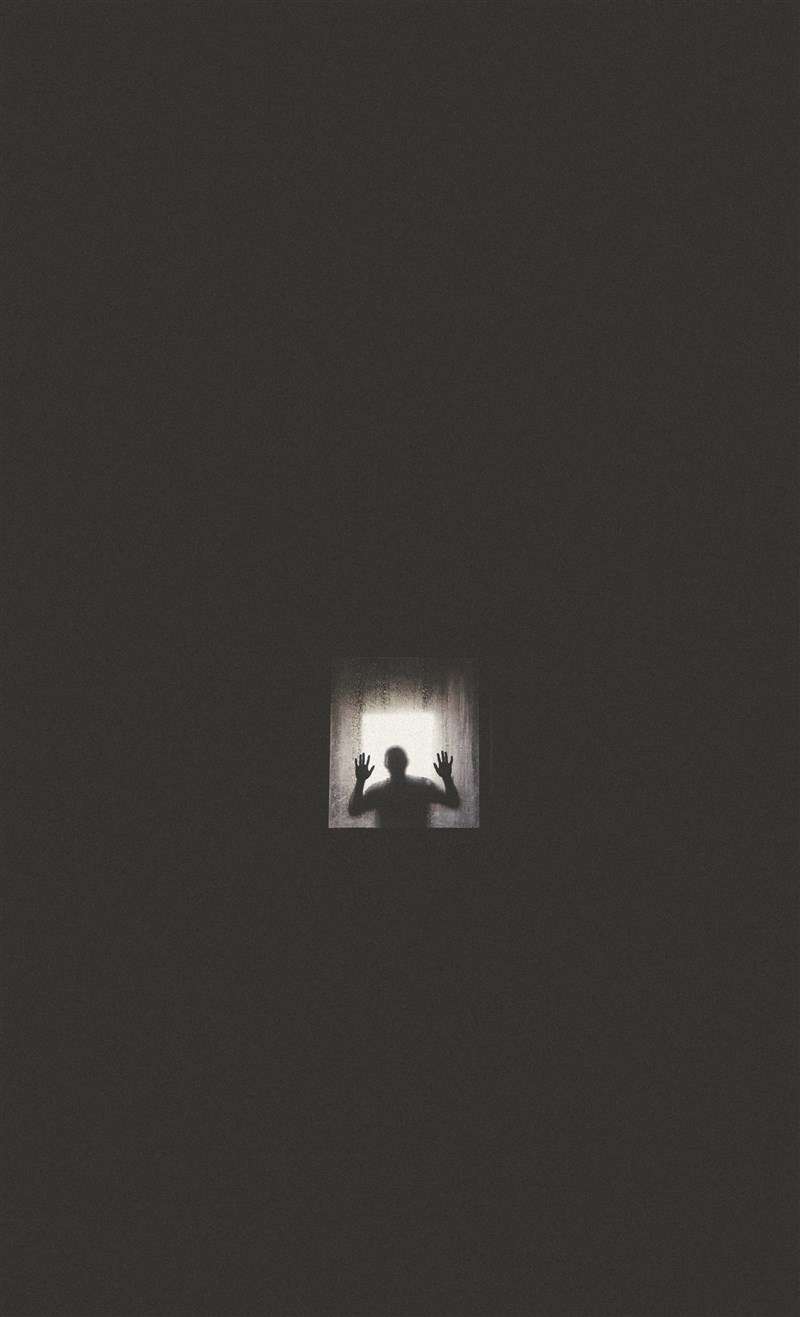

薩基鼓勵人樂觀面對周遭人事物,改寫生命的故事。 圖/Pexels 一旦憤世嫉俗上身,就會讓自己陷入無明。圖/Pexels

一旦憤世嫉俗上身,就會讓自己陷入無明。圖/Pexels

文/楊慧莉

這兩年新冠病毒肆虐,讓世人見識到疫情的威力和可怕,但有種疫情也早已隨著現代各種社會問題,在世人心中悄悄生根和快速蔓延,讓心理學家薩基捕捉到且加以研究,並找到對治方法……

生命 軌跡

同理心專家養成記

賈米爾‧薩基(Jamil Zaki)是史丹福大學心理學教授,以及史丹福社會神經科學實驗室主任。他以研究同理心和慈悲見稱——與其團隊視這兩項心理素質一如人們上健身房所練出的肌肉,可以熟能生巧。

除了科學研究工作,薩基也走出象牙塔,積極傳播科學新知,《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》等知名報刊都有其所撰寫的同理心、慈悲等心理學文章。二○一九年,他的第一本著作《慈悲的戰爭:在斷裂的世界建立同理心》(The War for Kindness: Building Empathy in a Fractured World)出版,美國「全國公共廣播電台」稱之為「改善世界的廣泛指南」。

同理心起於理解

心理學家各有專精,而薩基之所以在同理心、慈悲等人類最柔軟的一面鑽研,其來有自。原來,他八歲時,其秘魯籍的媽媽就與巴基斯坦籍的爸爸不合,當父母漸行漸遠,他就開始覺得要選邊站了。當其母立下各種標準、價值和威嚇時,他就去投靠父親,也同時顛覆了他對許多事的認知。於是,他被迫了解兩造觀點,其內心也隨即掌握兩套完全不同的世界版本,結果這成了他童年的特色。他當時的感覺就是要隨時調整他「內心收音機」的音頻,而且他精於此道。後來,他學到其所行所為就叫做「同理心」。

而今,三十多年後,薩基發現「同理心」成了他最重要的技能,也是他成為史丹福大學心理學家過去十年研究的焦點,然後其研究成果變成新書《慈悲的戰爭》,並在一個充滿挑戰的時代上市。

研究同理心的過程中,薩基不僅對這種人性優點有更深入的了解,也發現這種特質在當今社會的難得和難為之處:一方面,有同理心之人多半與人關係緊密,能適時助人,也比較沒有偏見,在社會中強而有力;另一方面,美國社會政治兩極化日趨嚴重和緊張,人們愈來愈沒有同理心,轉而喜歡交相指責、忽略他人的需求,甚至他自己有時也捲入兩極化的政治裡,讓「慈悲的戰爭」在他腦海裡交戰,一如他父母離婚時所產生的效應。

善用同理顯效益

在薩基的研究下,同理心本身顯現了各種不為人知的特性。

首先,同理心、慈悲,可不是有或沒有一番兩瞪眼的心理素質,而是需要時間和努力所發展出來的技能,只要有正確的練習,就算那些最封閉的人也可以開始用健康和持之以恆的方式去關心他人。

過去,哲學家和心理學家都以為同理心是內建在基因裡,且因人而異,有人很有同理心,那很好,但有人好像缺少了這一塊,也勉強不來。薩基發現這樣的觀點並不完整,因為「透過正確的練習,如悲天憫人的觀想、交友廣泛和小說閱讀,同理心將應運而生」。他認為,同理心就好比人體的肌肉,不用就會萎縮,但常使用,就會增長。

此外,有同理心雖好,但薩基表示,那要看如何使用?事實上,同理心有兩種,認知上和情感上,在頭腦中分屬不同機制,各自運作。護理人員照顧病人,如果有認知上的同理心,就可在理智上同理病人的痛苦,給予有利病患的照顧,但如果超出理性,在情感上感同身受,就會讓自己陷入危險,因投入過多的心力而身心俱疲。

同理課鼓舞人心

同理心,需要熟能生巧,最好的練習對象就是與自己立場相反的人。薩基個人就曾與朋友因政治立場不合而在線上吵了起來。後來,他與這位朋友談合。儘管溝通不是那麼順利,最後彼此仍各持己見,但他得知朋友的個人故事。

薩基的同理心研究,所想傳遞的訊息其實就是要大家將心比心,聽聽他人的想法和故事,避免妄下結論或對不同立場的人幸災樂禍;同時,也不必為自己無法與人交心,或起了嗔恨之心而覺得自己是壞人;「同理心是生命中持續進行的過程,人人都可藉由參與其中,決定和形塑自己想成為什麼樣的人。」

薩基在史丹福大學開了一門課,叫做「變得更仁慈」。課程中有許多練習同理心的方法,包括他對朋友拋出的橄欖枝———談論觀點背後的情感和生命經歷。每周,學生都有不同的作業練習,並要回報成果。比方說,有個作業要求學生「花得更慈悲」,要他們將時間或金錢用在他人身上,而非自己。這對課業繁重的忙碌大一新生,是有些困難的,但付出時間的有趣點就在於我們的生命卻變得更豐富了。結果,有個學生把他寶貴的時間用來支持一個朋友,因為這個朋友要上台表演,非常擔心台下沒有觀眾。

另一個作業挑戰是要求學生從所接觸的藝文活動,去擴大自己對世界的視野。有個學生在閱讀了一本關於一個女人和她的複製人的科幻小說後,與自己的姊妹盡棄前嫌而改善關係。這對姊妹一個常生病而備受關愛,另一個因身體健康而覺得被父母漠視,她們都嫉妒對方擁有自己所沒有的。

一堂課下來,學生對每個同理心作業都膽戰心驚,但其結果卻讓薩基很感動。這堂課打破了社會對Z世代自戀、迷戀科技化的刻板印象,也讓薩基有感而發,「這些學生還真善體人意,也鼓舞人心,讓我對未來充滿希望。」

文化 脈象

小心憤世嫉俗上身

除了專精於同理心,薩基近年也探索了社會所彌漫的「憤世嫉俗」現象,即人們開始失去對彼此的信任。他發現,憤世嫉俗傷害了人們、彼此間的關係和文化,且蔓延迅速,已成了現代心理疫情。

不過,他也發現,如果我們了解憤世嫉俗是怎麼一回事,就能克服它,恢復我們對彼此的信念,一起合作,建構一個更好的世界。

憤世嫉俗的溫床

根據薩基的觀察,美國社會近幾十年來對彼此的信任直線下滑,連應該免疫的他都難逃此疫。

終其生涯中,薩基對同理心的研究,鎖定了人性良善的一面。在那些研究裡,捐獻跟吃巧克力有同樣的效力,可助人在壓力下平靜下來。他與研究團隊有句妙語,心存善念,對大家都好,但這句話,他現在有點說不出口了,因為他自己也變得有些憤世嫉俗。這讓他警醒,於是與團隊做了相關的研究。

薩基表示,社會就像黏土形塑了我們,成為有希望或憤世嫉俗的不同版本。當一個社會開始充滿不公不義、自私自利時,就成為憤世嫉俗的溫床,而近年來新冠疫情升溫更加劇了憤世嫉俗的氛圍。

多數憤世嫉俗者自認比較聰明,更善於識破別人的謊言。但在薩基的研究中,發現多數人都弄錯了:在認知測試上,憤世嫉俗者反而表現較差;他們賺的錢較少,談判上常淪為輸家;他們也無法辨識真正的壞人,因為「到處都是騙子」的認知削弱了他們的判斷力。

憤世嫉俗的陷阱

「憤世嫉俗者對於親密和合作之事,多半婉拒;為了避免受傷,也往往傷害了他人;他們常會窺視同事、懷疑朋友,其結果是,別人也還以顏色。換句話說,憤世嫉俗者沒有善待別人的結果,創造了一個他們原本所害怕的情境;他們傳講了一個充滿壞人的故事,最後讓自己住了進去。」薩基稱此為「憤世嫉俗的陷阱」,他的研究團隊也探索了人們是如何掉進去的。

在團隊所做的一個研究裡,他們問人們「快樂的運作法」。有些人以為「快樂」是「零和」遊戲,意即有人快樂,其他人就會不快樂。「但他們都搞錯了,我們對人慷慨,就會讓自己更快樂,憤世嫉俗的人只是活出自己的幻想。」

薩基表示,透過自己和他人的研究,憤世嫉俗的陷阱有了清楚的樣貌,那就是當我們斷定他人都自私自利時,也就開始對他人的善性視而不見,而我們看待世界是零和遊戲時,就會覺得每個人都是潛在的敵人。

因此,「憤世嫉俗不能幫助我們更看清現實的樣貌,但它還會扭曲現實,毒害我們的人際關係、生命和文化素質」。

改寫故事靠樂觀

既然看清了憤世嫉俗的真面目,薩基鼓勵大家不必受其控制,而他的研究團隊也設法提供協助。比方說,他們教導他人「快樂」不是零和遊戲,幫助別人就是幫助自己。結果,有些人確實因捐款做公益而真的讓自己更快樂。

不管如何,薩基堅信我們可以選擇不同的故事。他表示,我們還是可以抱持懷疑的態度,但也要懷抱「相信人人會變好」的希望。他也坦承自己還在掙扎,並未完全從憤世嫉俗的病症中康復,「要看狀況,有時就跟大家一樣憤世嫉俗」。但他將憤世嫉俗看成一種心理流沙,一旦陷進去就會愈陷愈深。

因此,薩基努力讓自己相信人,不是因為這樣讓人感覺良好,而是這樣可以改寫故事。他表示,在這個憤世嫉俗的年代,大家多少都會陷入這樣的流沙,這無可厚非,但如果哪天能把自己拉出來,再度相信人性,記得要伸出援手,也拉人一把,直到更多的人把流沙變成實地,因為「樂觀」從來都不是只存在於過去的遺跡,而是建構更美好未來的關鍵。