不知道大家有沒有曾經在河濱看到過一種鳥。體型比起小白鷺大一些,但是牠的脖子、頭和尾巴,都是黑色的;張開翅膀時,翅膀的邊緣也有一圈黑色的羽毛、長長彎彎的喙。這種在河濱常見的鳥類,名字很氣派,叫做「埃及聖䴉」。圖/玉子

不知道大家有沒有曾經在河濱看到過一種鳥。體型比起小白鷺大一些,但是牠的脖子、頭和尾巴,都是黑色的;張開翅膀時,翅膀的邊緣也有一圈黑色的羽毛、長長彎彎的喙。這種在河濱常見的鳥類,名字很氣派,叫做「埃及聖䴉」。圖/玉子

文/鄭志鵬

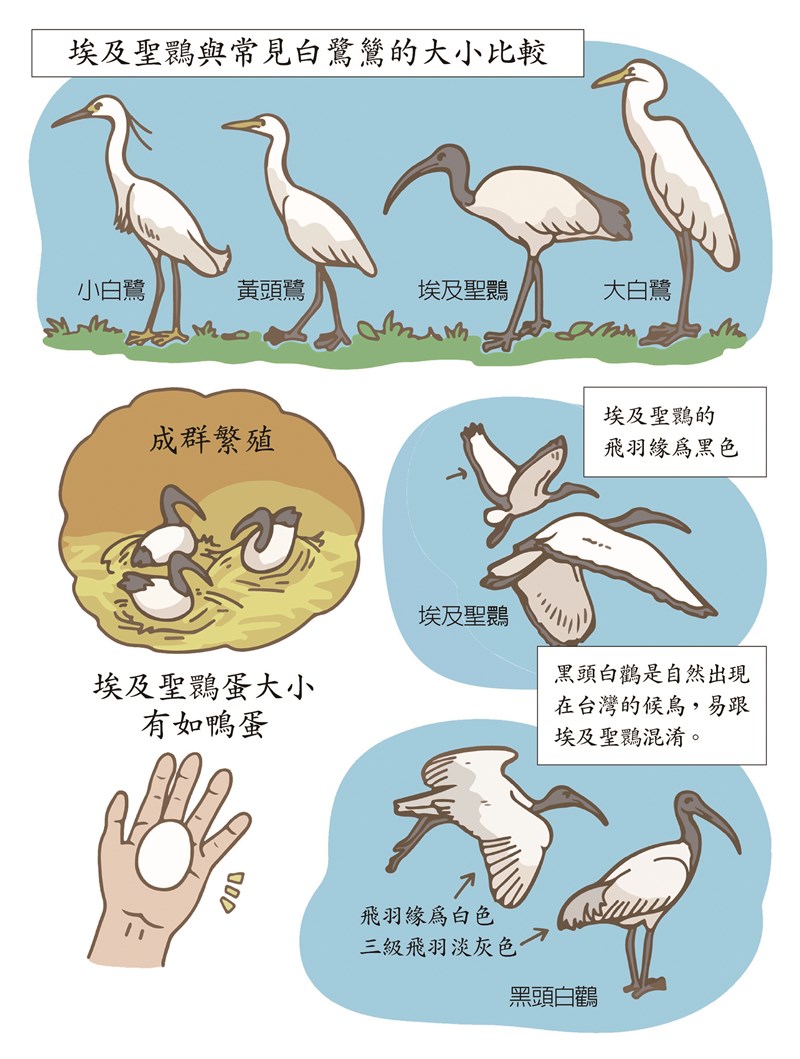

不知道大家有沒有曾經在河濱看到過一種鳥。體型比起小白鷺大一些,但是牠的脖子、頭和尾巴,都是黑色的;張開翅膀時,翅膀的邊緣也有一圈黑色的羽毛、長長彎彎的喙。這種在河濱常見的鳥類,名字很氣派,叫做「埃及聖䴉」。

聽到這個名字,大家一定知道這種鳥跟「埃及」有關,牠是古埃及的聖鳥,會被做成木乃伊當作智慧之神托特的象徵。現今的埃及已經看不見這種鳥了,主要分布的區域在非洲撒哈拉沙漠以南,還有伊拉克東南方,那邊離台灣可是有上萬公里遠。

來自遠方 觀賞用鳥

既然牠們離台灣這麼遙遠,牠們又是怎麼到台灣來的呢?原來在約40年前,六福村動物園引進6隻埃及聖䴉作為觀賞之用,因為管理不當,讓一些埃及聖䴉逃逸變成逸鳥。40年後,變成數萬隻遍布西台灣的強勢物種,除了花蓮和台東之外,其他各縣市的溼地都有埃及聖䴉的蹤跡。

遠方來的朋友到台灣落地生根,生生不息、繁榮昌盛,聽起來很令人開心。不過自然界的運作,有一套平衡穩定的規則,舉例來說:自然界每種生物在牠的自然棲地中,都會有牠的食物,也會有牠的天敵。當A生物的食物因為某些因素而增加時,A的族群就有可能因為食物充足而擴大,那牠的天敵當然也就有多一點的食物來擴大自己的族群,同時也就抑制了A族群繼續擴張。。

但人類有時候會因為一些作為,干擾了這套規則;人類主動運送生物到新的棲地,有可能把牠運到了食物環境適宜、沒有天敵的地方,那牠就有可能快速繁衍後代,壓迫到當地其他物種了。埃及聖䴉幾乎不可能自己從非洲飛來台灣,要靠人類主動的運送才有可能來到台灣。

毫無天敵 反客為主

埃及聖䴉到了台灣的野外環境之後,因為幾乎沒有天敵,食物又充足,在40年內族群擴大上數千倍,嚴重的壓迫到其他生物的生存空間。原本各種原生的白鷺鷥、黃頭

鷺、夜鷺的棲地,被埃及聖䴉

占據之後,這些原生生物數量就會減少許多。於是農委會林務局在2018年啟動了移除埃及聖䴉的計畫,人道處理巢區的鳥蛋和雛鳥,以及陷阱捕捉或射殺成鳥的方式進行。

說到射殺成鳥,可能就會讓許多人皺眉頭,覺得殺生實在是殘忍不道德的選擇。但其實人類因為自己的貪心或欲望,干擾了自然界原本穩定的運作,才是造成傷害的源頭,讓殺生變成一種不得已的慈悲。

不只是埃及聖䴉,台灣為了想要拿來當寵物引進的綠鬣蜥蜴,或者為了拿來食用但推廣失敗的非洲大蝸牛,都對台灣生態造成許多破壞。自然界的運作,常常是複雜又脆弱,人類做出的小小行動,往往會造成大災害,不可不慎。