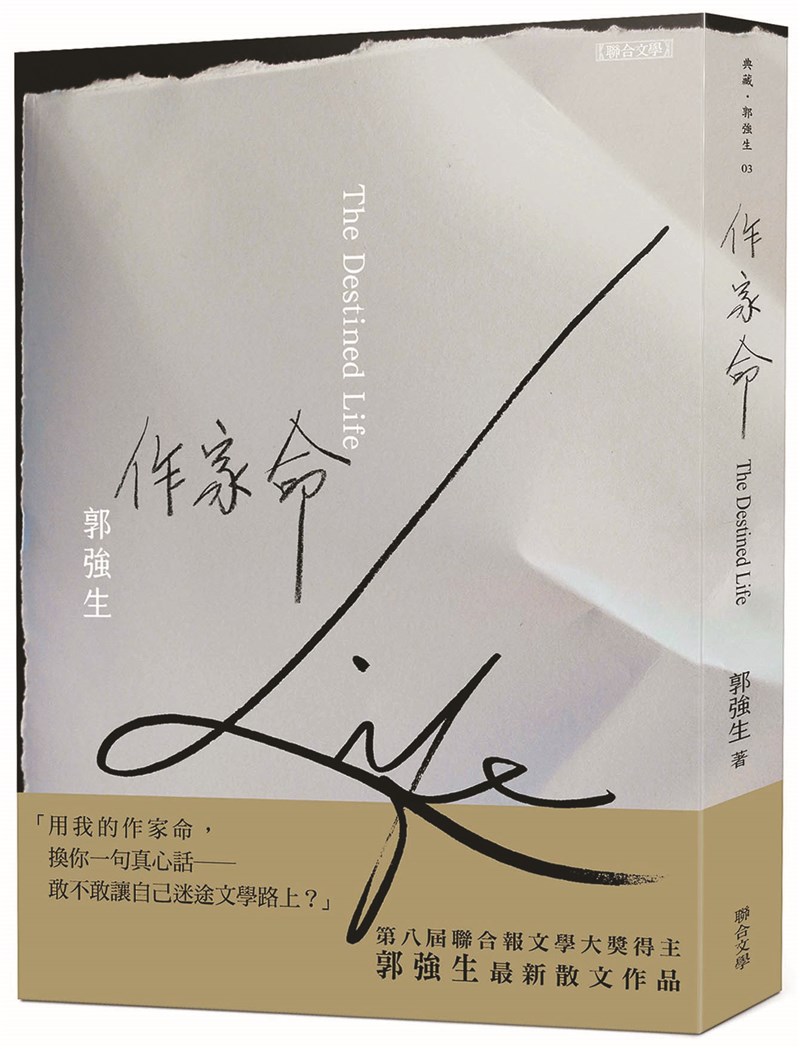

《作家命》,圖/聯合文學出版提供

《作家命》,圖/聯合文學出版提供

文/郭強生

台灣社會在過去三十年間的種種變遷,都相當程度地反映在副刊這個版面。而一個歷史最優久的副刊就這樣悄然熄燈了……

二○○六年五月三十一日,《中央日報》走過七十九個年頭,印行了最後一天的報份,從此走入了歷史。就這麼巧,那一天〈中副〉版面上的專欄方塊正好輪到由我「值星」。報紙停刊的決定來得倉促,主編黛嫚一知道消息便通知了我,囑我為副刊寫下最後一次的「方塊」。我們在電話上沒有多講什麼,盡在不言中……

時間回到一九八八年

早我半年進入〈中副〉的黛嫚,替我引見了當時的主編梅新先生,第二天我便成為了梅新先生口中「一群小蘿蔔頭」的副刊編輯一員。那是一個美好的年代,報禁解除,三大報增張,〈中副〉一下子擁有了三個版,正適合意氣風發、對文學滿腔熱血的梅新先生好好大展身手!不怕我們這群才剛離開校園的文學科系畢業生之前毫無編輯檯工作的經驗,梅新主編一個個從頭教起。我本來決定要出國念書的,就因為這樣在國內多待了一年。

雖然一年後離職,但是我與〈中副〉的關係始終未斷,只因為那一分「革命情感」。在資源與另外兩大副刊明顯懸殊的工作環境,再加上報紙特殊的黨報色彩,我們這群年輕編輯在主編梅新的帶領下,更加認知到堅持這樣一塊兼具開放視野與文化內涵的純文藝園地之重要。大家每天都抱著「輸人不輸陣」的傻氣,把其他幾家的副刊攤開比較,一邊觀摩,一邊體會,一邊學習,怎樣可以讓副刊這個版面更靈活、更醒目、更……

〈中副〉歷經了孫如陵主編的盛世、梅新主編的重新擦亮招牌(共獲得了四次金鼎獎)、到了林黛嫚掌舵時,大環境已經愈來愈惡劣了。但即使如此,她不僅仍維持了〈中副〉一貫的品質,更時有前瞻性的精采企畫佳作,以及身為老同事的我深知其不可為而為之的勇氣與藝高膽大。沒錯,黛嫚執掌華文報紙歷史最悠久的副刊那年,不過才三十出頭!

美好的一仗,我曾在場,我們都在場。

中副的歷史定位

這一仗,不光是為編一個副刊,而是為台灣文壇的深耕與傳承盡一分力。那個所有海外華人唯一看得到的副刊就只有〈中副〉的年代……那個曾經在海外的大陸作家都渴望能在他們最熟悉的〈中副〉發表文章的年代……

我彷彿知道,黛嫚有一天一定會把這一切都記下來的。果然,終於等到了這一天,當《推浪的人》的PDF檔一傳到我電腦,我便迫不及待一睹為快。許多往事歷歷在目——「中副新春茶會」的熱鬧、「百年文學研討會」的氣勢與名家雲集、諾貝爾文學獎開獎之夜的人仰馬翻……隨著她感性的文筆一一又重回到了心頭。

但更多是我不知道的,那些在黛嫚成為〈中副〉主編後所經驗的壓力與如履薄冰。二○○○年後台灣社會與人文思想如炸彈開花,既可謂之多元,有時亦可稱之為莫衷一是。這樣的氛圍下,作為一個副刊主編,顯然必須對社會有更全面的觀察,對媒體有更深刻的體認,才能扮演好那個既要發掘新的聲音、又要保存文學超越政治傳統的掌門人角色。

這本回憶錄不僅僅是分享了她在「中副」的寶貴經驗,更重要的是,她讓我們看到副刊在台灣的藝文生態中所歷經的變化,與它為台灣建立起的許多人文軟實力,需要有像這樣一本書留下記載。

所以,這不光是一本散文集子,它也像一部文化史。除了擁有一枝散文之筆,更需要有資料蒐集消化再重新鋪陳的學術科班訓練,才能在爬梳與副刊編輯相關的所有事務上顯得駕輕就熟。

不管是否曾是死忠的副刊讀者,你都會從書中發覺,台灣社會在過去三十年間的種種變遷,都相當程度地反映在副刊這個版面。而一個歷史最優久的副刊就這樣悄然熄燈了,這背後亦有許多值得我們探討的問題。

但,記憶的斷層卻可能遠比我們想像得更深、更黑,發生得也更快速。

我們要如何抵擋住台灣社會失憶的洪流——在「翻開報紙第一件事是讀副刊」這說法還未成為一句無人能懂的謎語之前?

(摘自《作家命》,聯合文學出版)

作者簡介

郭強生

16歲便在聯合副刊發表第一篇小說。台大畢業後,在美國紐約大學NYU取得戲劇博士學位,回台任教創立台灣第一間文學創作研究所——現為國立台北教育大學語文與創作學系。

如今的他是學者、教授、作家、劇場編導,還是多次入圍金鐘獎的廣播人。天真又認真的牡羊座,沒有臉書,非常低調,只想好好生活與寫作。

獲獎無數,包括2021年第八屆聯合報文學大獎。著有《夜行之子》、《惑鄉之人》、《斷代》、《何不認真來悲傷》、《我將前往的遠方》、《尋琴者》等。