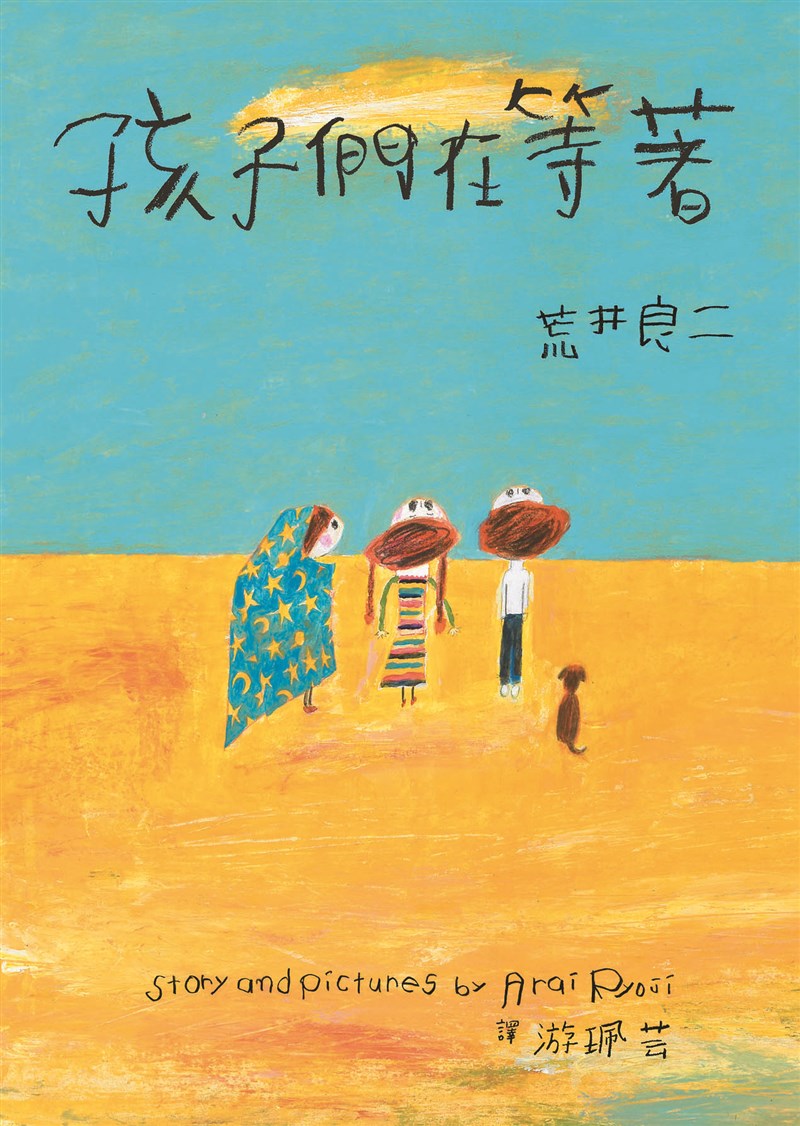

《孩子們在等著》

圖/步步出版提供

《孩子們在等著》

圖/步步出版提供

文/施佩君

讀完《孩子們在等著》,大大滿足!忍不住學起封面上的小孩,抬起頭,睜大眼,看著天空,等著一朵雲飄過。

小孩常常需要抬頭看大人,就會看見大人身後那片天空,是被虛空無盡所吸引吧,小孩常常抬頭看天空。美國詩人Ann Warren Turner有一首兒童詩叫Look up! 說大人很少往上看,大人走路時,盯著自己的腳,或商店櫥窗,或令他們生氣的車輛,即便紐約街道上一隻巨大的鳥飛過,他們也不會看見。

當我們說「大人」、「小孩」時,好像說著兩種生物,像是狗與貓、鳥和魚,其實每個大人都曾是小孩,小孩也會變大人,是同一副身軀(雖然有大小之別)、同一顆心。小時候留下的疤,長大了還留在腳上,孩子天真未鑿的單純,也一定還留在大人的什麼地方吧?很喜歡荒井良二說的「大人也可以是小孩」,可以是,可以不是,變成選擇題了。

如同日常生活規律

這本圖畫書適合與荒井良二之前的作品《天亮了,開窗囉!》、《今天的月亮好圓》放在一起讀,內容是呼應的;倒數第二個跨頁,「孩子們在等著,等著看月亮探頭」畫面裡就是圓月;而最後「孩子們在等著,等著拉開窗簾的那一刻」,接回繪本開頭的場景,也連結到《天亮了,開窗囉!》書名頁上開道細縫的窗簾。三本書排在一起剛剛好是一天的時間:《天亮了,開窗囉!》是清晨,《今天的月亮好圓》是夜晚,日出之後月升以前的時光就是《孩子們在等著》的遊戲時光。怎麼不是遊戲呢?每一幅跨頁圖畫裡都有孩子們的嬉鬧聲、玩耍聲、開懷大笑聲哪!

三本繪本都是書名即主題句,在每一個跨頁重複出現,沒有起承轉合,沒有故事性,平鋪直述如同日常生活的規律,尤其是《孩子們在等著》,連水平構圖方式都重複著,但荒井良二自由率真的筆觸、大膽絢爛的色彩運用,讓懨懨空洞的規律,變成輕鬆快意的旋律,習以為常的景致增添詩意畫境,正是這種從平淡日常中提煉出純粹的美好,讓我們在閱讀繪本時感覺歡欣且珍惜,也更願意去感受還在呼吸的每一天。如《傳習錄》記載王陽明與友人的對話,未看岩中花樹時,花自開自落,與我同歸於寂;既來看花,此花顏色一時明白起來,便知此花不在心外之喻。

不同於傳遞明確訊息的繪本,《孩子們在等著》的文與圖都充滿跳躍感,孩子等待的事物之間沒有顯著的邏輯,更沒有前因後果去解釋目的與結果,很難說作者沒有賦予文本任何意圖,但確實是有意義鬆綁的開放性,那也正是孩子特有的無所事事、好像沒什麼都沒做,卻忙了一整天的生活形態。

我想起,小時候在鐵道旁玩耍,火車經過時一群孩子就會追火車,並用力揮動雙手大聲喊「再見」。若要強賦予意義,大概是很少有機會搭火車,以此傳遞嚮往之情;可是若問當時的孩子們,恐怕只有這樣的回答:好玩啊!

獻給作家長新太

《孩子們在等著》的後記中,荒井良二將此書獻給日本繪本作家長新太,是長新太的作品《看得見地平線的地方》啟發他的繪本創作之路。因此,在《孩子們在等著》中有許多向《看得見地平線的地方》致敬的痕跡,例如封面天與地被地平線一分為二的構圖、每個跨頁圖都會出現一條「地平線」、「孩子們在等著,等著貓咪蹦出來」草叢中的小人頭等。

兩本書還有一個隱形的連結:《看得見地平線的地方》重複的一句話是「出現了!」《孩子們在等著》則是重複「孩子們在等著」——因為相信會出現,所以等著,因為等著,所以每個出現都會帶來豐沛的滿足與幸福,書裡手塗的所有色彩,都在闡述這種激動雀躍的心情。

說到等待,又想起荒井良二的另一本作品:《搭公車》,書中無厘頭卻又好像一言難盡心情的「咚咚啪咚咚啪咚」節拍,把等待變成生命的主旋律。等了一天,搭不上公車就走路去吧!把那樣的心情啪咚啪咚帶進《孩子們在等著》裡,對同樣是二分構圖的封底有了更多想像:桌子邊緣是地平線,小小的頭在那條線上出現,四個孩子望向四個不同的方向——孩子們在等著,不用替他們擔心等到了,或白等了,因為占了將近一半畫面、色彩濃郁飽滿的水果盤,即生命豐盛果實的象徵,等待是過程,也是結果,咚咚啪咚咚啪咚。