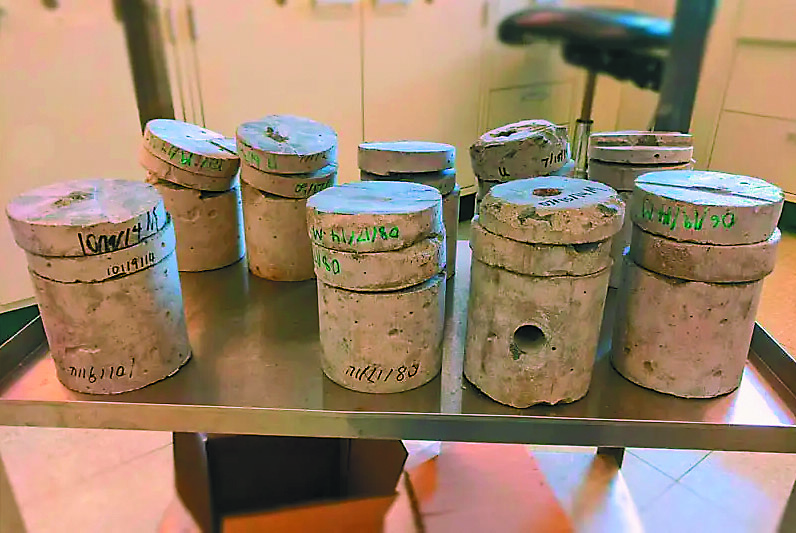

微生物的生命力相當頑強,在混凝土中也可生存。圖/網路

微生物的生命力相當頑強,在混凝土中也可生存。圖/網路

編譯/韋士塔

混凝土看起來並非適合生命生存的環境,但細菌確實能在其中存活。美國德拉瓦大學主持的一項新研究,正在檢驗能夠生存在混凝土中的微生物,了解牠們如何進入混凝土、如何隨時間變化,以及未來是否能利用這些微生物監測甚至補強建築物。

細菌是頑強的生物,即使在北極冰原、有毒環境、冰河下的湖泊、極端乾燥的炎熱沙漠,甚至太空都能生存;因此,儘管混凝土是乾燥、鹼性且缺乏營養的環境,出現細菌的蹤跡也不足為奇。

然而,科學家過去並不了解對這些以混凝土為家的微生物,也不清楚牠們對建築物和結構可能產生哪些影響。德拉瓦大學的研究員馬瑞斯卡(Julie Maresca)決定一探究竟,研究團隊先把40瓶混凝土分成兩大類型,一種是以標準程序製造的混凝土,容易產生鹼矽反應(alkali-silica reaction,ASR)而龜裂或降解,另一批混凝土則是摻入燃煤飛灰(fly ash)的環保型混凝土;這兩批混凝土都擺放在戶外2年,每6周採集一次DNA樣本。

研究人員發現,樣本中50%至60%的細菌會附著在混凝土的前體材料(precursor material)上,例如砂石;其他細菌則由裂縫進入混凝土。換凝土中也有一些雜質,來源相當複雜,包括動物、人類和環境,甚至試劑。

研究團隊去除這些雜質後發現,最常見的細菌種類是變形菌、厚壁菌、放線菌。以混凝土的環境來說,這些細菌不論是原本一開始就存在,還是後來才開始出現,種類和數量通常會隨著時間減少,符合研究人員的預期,但夏季時則會小幅回升。

馬瑞斯卡指出,這些細菌的食物來源也非常有趣,研究團隊推論,「牠們可能會吃掉其他微生物,相互吞噬,如果沒有食物,有些細菌會形成孢子或轉變為休眠細胞,直到雨水帶來食物,盡可能進食,然後再次休眠」。

研究團隊指出,這項研究目前仍處於初期階段,要徹底了解混凝土中的微生物世界,還需要進行更詳盡與廣泛的調查,但他們已發現很大的潛力。

目前,他們已發現其他種類的細菌,包括弓形菌、鹽水球菌、雙歧桿菌、莱茵海默氏菌、勞森菌和布式桿菌,可能與建築物和橋梁等混凝土結構的降解有關。

馬瑞斯卡表示,這個特點,或許將能應用在判斷混凝土是否需要補強,提前警示建築物倒塌風險。例如,把細菌包裹在微膠囊中置入混凝土,在環境溼度達到一定程度時,膠囊會釋出這些細菌,也代表混凝土已開始受損;只要監測特定菌種的數量,就可提前對建築物進行檢查,採取必要的應對措施。

研究人員指出,建築物、橋梁、隧道的養護費用相當高,若能透過創新方式預警,將可提前修補,延長其使用壽命,不僅有助降低維修成本,也能提高安全性。