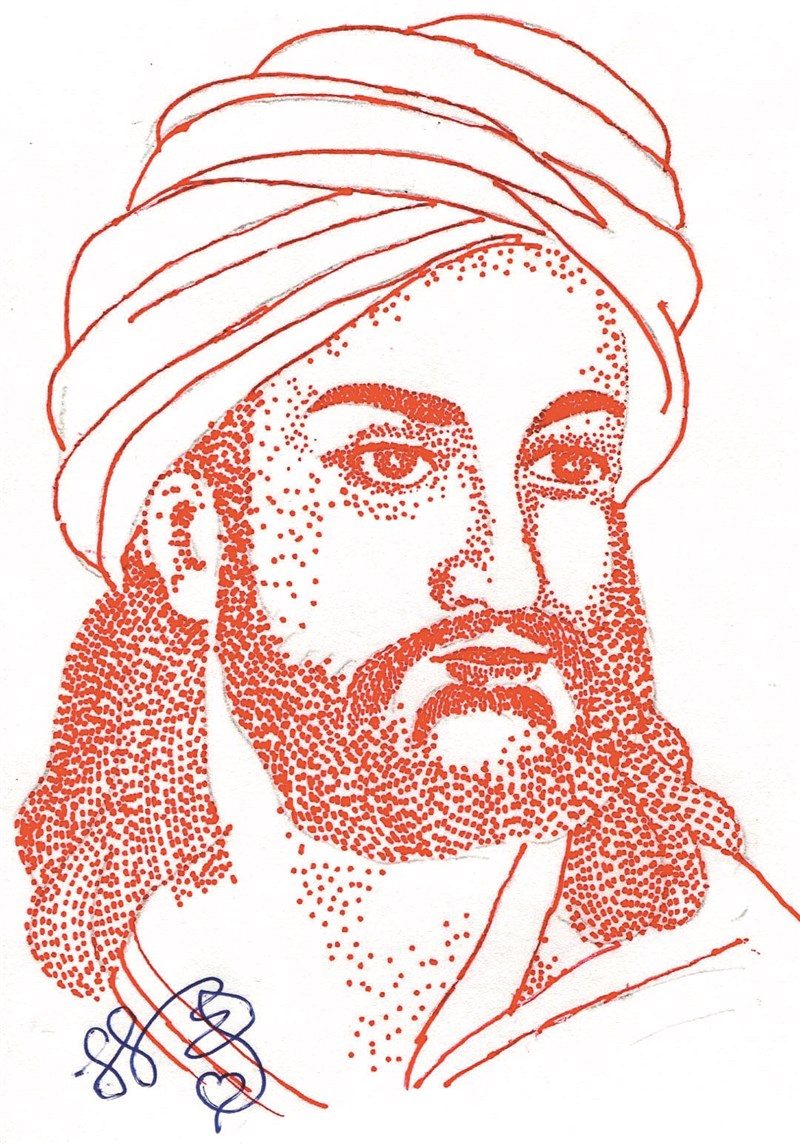

圖二:穆罕默德 圖/林一平

圖二:穆罕默德 圖/林一平 圖一:在沙烏地阿拉伯大使館氣派的客廳:由左至右為馬阿里、趙錫麟、穆巴拉克、作者、蘇衛儀。圖/林一平

圖一:在沙烏地阿拉伯大使館氣派的客廳:由左至右為馬阿里、趙錫麟、穆巴拉克、作者、蘇衛儀。圖/林一平

文/林一平

2012年我訪問沙烏地阿拉伯,利雅德駐沙代表處幫我引薦沙國朋友。辦事處過去是中華民國大使館,建築格局相當氣派豪華(圖一),辦事處代表趙錫麟大使為人溫文儒雅,學識淵博。

趙大使邀請了阿卜杜勒‧阿齊茲國王科技城(King Abdulaziz City for Science and Technology)總裁蘇衛儀(Mohammed I. Al-Suwaiyel)、副總裁Al-Swailem、主管馬阿里(Al-Mahboub)、費瑟大學(Alfaisal University)副校長穆巴拉克(Faisal Abdulaziz Al Mubarak)等貴賓晚宴。赴宴者皆為沙國科技與學界領導精英,見識不凡,絕不以石油賺錢為傲,而是居安思危,努力為沙國未來發展進行規畫。當中馬阿里曾經在台大電機系就讀,對台北的了解,比我還清楚呢。他開玩笑的說,下次他到台北,可以帶我到北投逛逛。

這場晚宴讓我對沙國科技領導精英刮目相看,也自慚於對阿拉伯世界的無知。而此行結下的阿拉伯情緣,更讓我畢生難忘。

我小時候讀《天方夜譚》,就一直憧憬阿拉伯世界。阿拉伯的歷史創造出偉大的文化,阿拉伯人愛好詩歌,重視榮耀和信用,憎惡謊言及詐騙,信仰伊斯蘭教(Islam)。該教創始人穆罕默德(570–632;圖二)是卓越的軍事領袖,將阿拉伯的多神教改為一神教,為今日世界大宗教之一。

西元610年穆罕默德在麥加的希拉山洞沉思時聽到天使加百列對他說:「你是真主阿拉的使者,祝你平安。」於是他公開地將天使的話向信徒覆誦。

阿拉伯字Al Qar-an,英文作Koran,意即覆誦、誦讀、傳揚之意,中譯為「可蘭」或「古蘭」。伊斯蘭教聖書《古蘭經》即被認為是穆罕默德所領受的啟示紀錄。「伊斯蘭」意指順從、和平,和安寧,而「穆斯林」意為順從者。

當時這個新創宗教要人棄絕一切偶像崇拜,導致穆罕默德在傳教時激起了麥加居民的激烈反對。他為了保護信徒,於622年遷移至麥地那,史稱「聖遷」(Hegira),並將該年定為伊斯蘭教元年。有趣的一事:穆罕默德愛貓,因此還祝福世上所有貓兒,賜他們十條命。

穆罕默德「聖遷」後開始聯盟游牧部落。624年,穆罕默德與麥加人發生第一次戰爭,大獲全勝。630年穆氏親率萬人雄師進軍麥加,麥加人投降,改信了伊斯蘭教。此後他把阿拉伯各部落聯合成一支龐大的軍隊,並訂出「以劍傳教」,從事散布伊斯蘭教義於全世界的聖戰策略。

《古蘭經》的教義簡明,載有嚴格的宗教道德規範,例如每日祈禱五次,禁止豬肉和酒類飲料。我遇到的伊斯蘭教教徒,都謙和有禮,相處愉快。♣