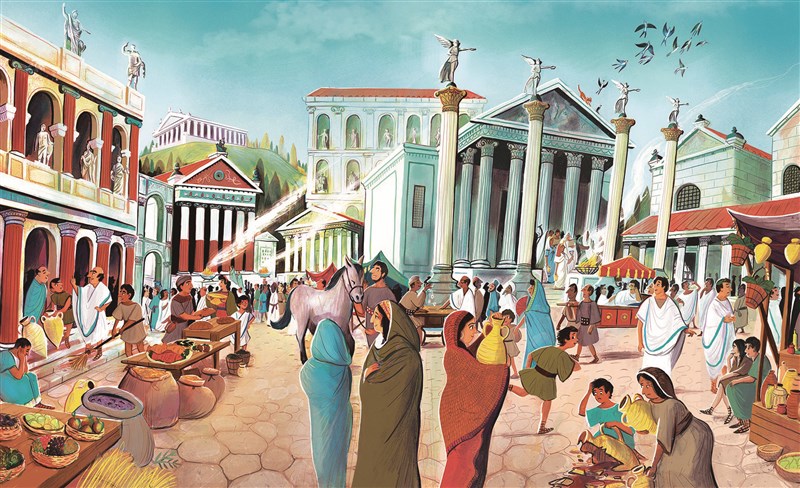

強盛的羅馬帝國曾稱霸歐洲大陸、非洲北部地區長達數百年的時間,但隨著時代的演替,依舊難逃分崩離析的命運。目前歷史學家大多將西羅馬帝國的衰亡視為戰爭失利、政治腐敗之下必然的結果;不過,部分科學家根據羅馬遺留下來的文物,提出大膽的猜測:西羅馬之所以滅亡,也許和「鉛中毒」脫不了關係。圖/dribbble

強盛的羅馬帝國曾稱霸歐洲大陸、非洲北部地區長達數百年的時間,但隨著時代的演替,依舊難逃分崩離析的命運。目前歷史學家大多將西羅馬帝國的衰亡視為戰爭失利、政治腐敗之下必然的結果;不過,部分科學家根據羅馬遺留下來的文物,提出大膽的猜測:西羅馬之所以滅亡,也許和「鉛中毒」脫不了關係。圖/dribbble

文/鄭可安

強盛的羅馬帝國曾稱霸歐洲大陸、非洲北部地區長達數百年的時間,但隨著時代的演替,依舊難逃分崩離析的命運。目前歷史學家大多將西羅馬帝國的衰亡視為戰爭失利、政治腐敗之下必然的結果;不過,部分科學家根據羅馬遺留下來的文物,提出大膽的猜測:西羅馬之所以滅亡,也許和「鉛中毒」脫不了關係。

根據《新英格蘭醫學雜誌》的記載,密西根大學的尼亞古(Jerome Nriagu)教授針對羅馬皇帝的飲食作出一系列的研究。結果發現在30位羅馬皇帝之中,竟然就有19位偏愛含鉛的飲食,讓尼亞古教授認為這就是羅馬皇帝受鉛中毒所苦的證據。

看到這裡,同學可能會好奇,為什麼好好的食物不享用,非要混入鉛不可呢?這就要從西羅馬獨特的鉛文化開始說起了,鉛金屬是繼銅、金之後,第3個被人們發現的元素。早在西元前3000年,北非洲的西羅馬人就已經掌握鉛的熔煉技術,甚至用來打造鍋具和器皿。

鉛酸結合 蜜口傷身

因為當時的蔗糖、蜂蜜並不普及,人們會把葡萄放進鉛鍋熬煮來製糖,在加熱的過程中,鉛離子會和葡萄的醋酸纖維結合,使熬出來的葡萄汁、糖漿變得更加甘甜。

在羅馬食譜《Apicius》裡的450道菜餚之中,就有多達100道料理需要使用到這種糖漿,貴族更會把糖漿加進發酵汁液中,一個晚上就能喝掉數公升,可見羅馬人對鉛的依賴程度。

科學家依照同樣的工法還原出當時的糖漿,經過檢測發現,糖漿內含的鉛比起現在飲用水標準可容許的鉛濃度,還要高出60倍;考古學家同樣發現羅馬時期遺骨內的鉛含量,比同時期其他地區骨骸高。以這樣的數據回推,高含量的鉛可能確實會對人體健康造成影響。

過去被大量使用的含鉛汽油,在各國也逐漸被禁止使用,鉛汙染的慘痛代價確實值得借鏡。