張大千〈墨荷〉:紙本水墨設色,148.1×206.4cm(1965)/國立歷史博物館典藏 圖/國立歷史博物館、佛光山提供

張大千〈墨荷〉:紙本水墨設色,148.1×206.4cm(1965)/國立歷史博物館典藏 圖/國立歷史博物館、佛光山提供 張大千〈荷花〉:紙本水墨設色,61.3×121cm(1980)/佛光山典藏 圖/國立歷史博物館、佛光山提供

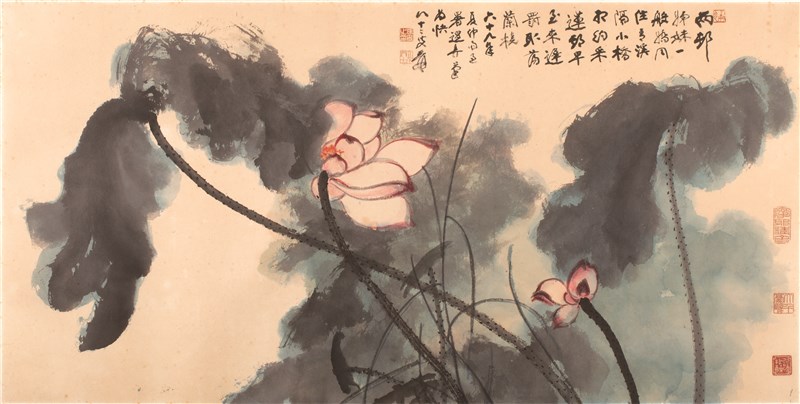

張大千〈荷花〉:紙本水墨設色,61.3×121cm(1980)/佛光山典藏 圖/國立歷史博物館、佛光山提供

文/如常(佛光山佛陀紀念館館長)

荷花,即蓮花,原產於中國,古稱芙蓉、菡萏、芙蕖,其出淤泥而不染的特性,自古為君子德風之表徵。佛陀紀念館近期與國立歷史博物館共同合作策畫「人間池塘──張大千、文人與荷花藝術大展」,集合了自清代到近百年來名家的荷花作品,如張大千、徐子兼、常玉、吳梅嶺、鄭曼青、張杰、石川柳城,及當代的李奇茂、鄧雪峰、歐豪年、江明賢、席慕蓉、黃光男、黃才松等,總計逾五十位名家、七十餘件荷花作品參展。在南風拂面的五月,以此慶祝佛陀聖誕暨「五一八國際博物館日」,而炎炎夏日,也藉賞荷雅事,一覽近代文人畫荷之風采。

本次備受矚目的作品中,佛光山提供了十件作品參與展出,包括清代吳昌碩、王震、趙叔儒、李苦禪,當代則有張大千、梁丹丰等名家的創作。這些均為早期藝術家或信徒送給星雲大師做為建寺義賣,但大師不忍心出售,他覺得寺院可以慢慢建設,但書畫不能不好好的保存,以文教淨化世道人心,才是究竟。為此,這些珍貴的字畫保存至今,是佛光山首次對外公開展示。

蓮花在佛教有著極為崇高與殊勝的象徵。依《過去現在因果經》記載,佛陀過去曾有一世為善慧仙人,他以至誠的心,感得青衣女子致贈五莖蓮花供養普光如來,後來善慧以「借花獻佛」的誠心,蒙普光如來授記為「釋迦牟尼」,這也是「借花獻佛」一語的由來。佛陀出家前為悉達多太子,降誕不久即向四方行走七步,每走一步就有一朵蓮花湧現,代表佛陀的出生清淨無染。

在佛教典籍中有「經王」之稱的《妙法蓮華經》,是三藏法師鳩摩羅什所翻譯,經題中的「蓮華」梵語「芬陀利加」,即為「白蓮花」之意,意喻清淨的妙法猶如蓮花出淤泥而不染,並具有香、淨、柔軟、可愛等四德,因而受到普羅大眾的喜愛;此外,每種植物都是先開花再結果,唯有蓮花是花果同時,代表妙法的因果不二。

佛教中以蓮花為圖騰者,舉凡從建築、彩繪、佛菩薩造像、雕塑、法器、書籍、印刷、文宣等皆觸目得見,蓮花幾乎與佛教畫上等號。唐朝李商隱以詩讚荷:「惟有綠荷紅菡萏,卷舒開合任天真。」北宋周敦頤的〈愛蓮說〉也以詩自況:「予獨愛蓮之出淤泥而不染,濯清漣而不妖,中通外直,不蔓不枝,香遠益清,亭亭淨植,可遠觀而不可褻玩焉。」兩者均藉荷花,表現君子淡泊與德風之高遠。弘法已八十餘載的星雲大師,則以詩偈「建寺安僧,傳道五洲猶如蓮花不著水;雲遊世界,緣結十方亦如日月住虛空」,說明其空無的思想境界。由此可見,無論在佛教、文學、藝術,或在文化上,蓮花都有其無比深遠的意義!

本次是佛陀紀念館與國立歷史博物館第三次合作。首次於二○一一年五月八日,「雲水天下──星雲大師一筆字書法展」在史博館舉辦盛大的開幕式;二○一六年五月,再次聯手「與大師面對面──張大千書畫展、星雲大師書法展」;今年五月,將共同舉辦「人間池塘──張大千、文人與荷花藝術大展」,同時締結友好博物館,可說是為彼此的情誼做了最佳見證。佛教與藝術雙美,這都要特別感謝史博館的因緣,歡迎共襄盛舉。

人間池塘──張大千、文人與荷花藝術大展

展期:5月5日至8月15日

時間:9:00~18:00

地點:佛光山佛陀紀念館本館二樓第一展廳

電話:07-6563033轉4002、4003

網址:www.fgsbmc.org.tw