小時候,一到入冬臘月,農人們就忙著晒熟米,熬麥芽糖。將糯米蒸熟、陰乾後,搓成一粒粒,晒上幾天太陽,就成了熟米。用砂鍋炒,一小把熟米能變成一大碗米麩。用開水泡著吃,放糖或鹽皆可,再加上幾片荷葉,味道更佳。圖/張穎容

小時候,一到入冬臘月,農人們就忙著晒熟米,熬麥芽糖。將糯米蒸熟、陰乾後,搓成一粒粒,晒上幾天太陽,就成了熟米。用砂鍋炒,一小把熟米能變成一大碗米麩。用開水泡著吃,放糖或鹽皆可,再加上幾片荷葉,味道更佳。圖/張穎容

文/熊薈蓉

小時候,一到入冬臘月,農人們就忙著晒熟米,熬麥芽糖。將糯米蒸熟、陰乾後,搓成一粒粒,晒上幾天太陽,就成了熟米。用砂鍋炒,一小把熟米能變成一大碗米麩。用開水泡著吃,放糖或鹽皆可,再加上幾片荷葉,味道更佳。

架上一口大鍋,柴火燒得旺旺的,把米煮成糊狀,再加上剁碎的麥芽,慢慢就熬出麥芽糖了。白花花的炒米放入鍋裡,加上芝麻,倒上適量的麥芽糖,迅速翻炒、起鍋,倒在案板上,趁熱造好型,再冷卻一會,幾把菜刀在案板上「嚓咔,嚓咔」的切,變成芝麻米粩,堆成一座座小山。

那時候,臘月多雨偶雪,提個火罐爐子,相互串門子。雙腳踩在火爐上,暖烘烘的,火爐裡埋著玉米粒,偶有開花的玉米砰啵一聲飛出來,孩子們就一擁而上,爭先搶拾。

聞到誰家的油炸香味兒,大夥兒就不請自來。家鄉的荷葉子、玉蘭片、翻餃子、京果、麻棗等,都是用油炸的。但習俗上不說「炸」而說「發」,意謂著家家戶戶都「發財」的意思。

站在別人家的竈台邊,看薄薄的荷葉子和玉蘭片從油鍋深處冒出來,像朵朵蓮花從水裡層層綻放一樣,既神奇又驚豔。

「發」京果、麻棗像是藝術創作,先將糯米磨漿成型,切成鴿蛋大小,油炸得外黃內白,再滾上用綿白糖和熟細糯米粉拌成的糖粉,就成了京果。若在外面裹上一層熟芝麻,就成為麻果。

誰家發糕點、打豆腐、蒸包子……都會分享給左鄰右舍品嘗,愈發愈有,愈捨愈得。哪怕是除夕早上貼春聯、門神和年畫,也是誰家先攪了漿糊,左鄰右舍都來拿去貼。只有年夜飯,是放了鞭炮後,各家吃各家的。

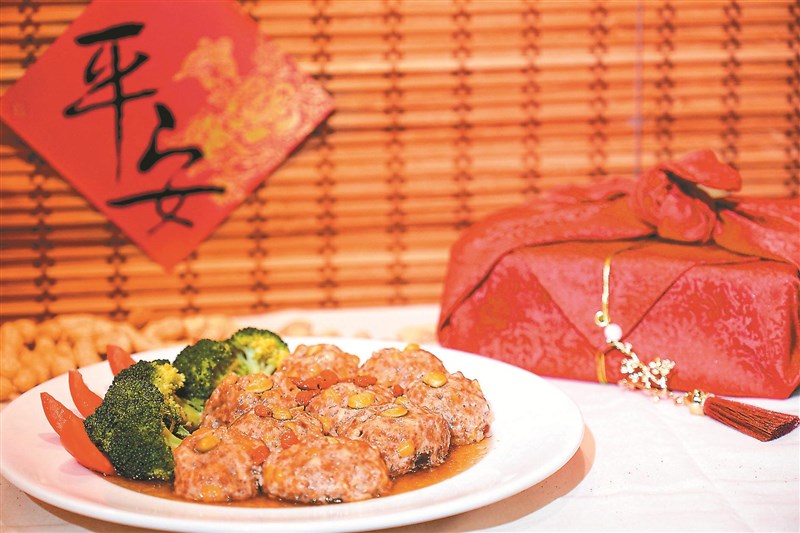

年夜飯講究十全十美,對於一年辛勤的農人來說,往往第一碗「全家福」端上桌,就被一搶而空,「年年有餘」則是要留到請拜年客才吃。

年夜飯後,就是洗大澡、換新衣。新衣是請裁縫師傅做的,新靴是鑲著毛邊的燈芯絨做的,閃亮亮暖乎乎的。在「噼噼啪啪」的鞭炮聲中,孩子們穿著新衣服、打著紅燈籠滿街跑,個個不可一世的樣子。

初一大清早,全家人穿戴整齊,裝一茶盤副食點心供在堂屋的方桌上,一起喊「開門大發」後打開大門,在穀場上放一掛鞭炮,與鄉親們拱手作揖「恭賀新年」,然後就提著罐頭或紅糖開始拜年。元宵節之前都是相互拜年,每家請一天拜年客,其餘的時候就到親戚家吃。

憶兒時過年,親友相聚就是吃點心、話家常、打撲克牌、下象棋……;白天看舞獅子,晚上提龍燈、看皮影戲。那個清貧的年代充滿人情味,世間的濃情、厚意、大滋味,盡在其中。