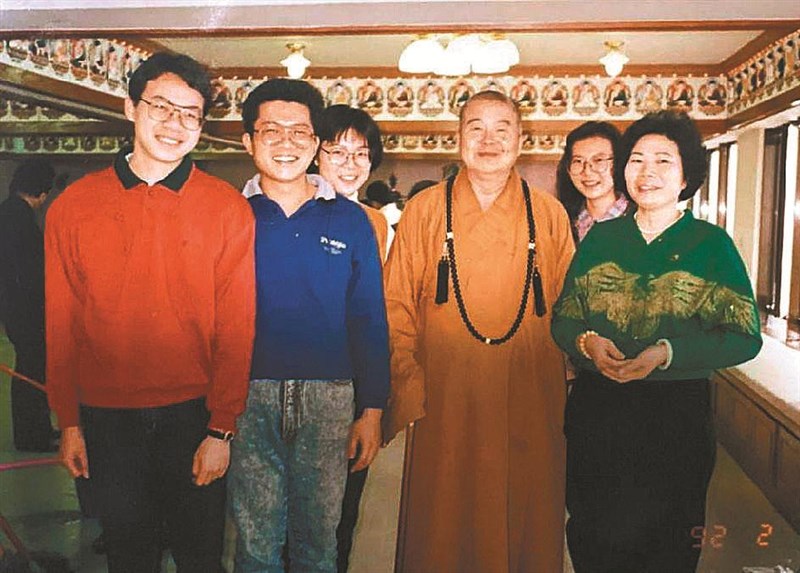

1992年,郭楊廣老菩薩(右1)帶領子女到佛光山小港講堂聆聽星雲大師(右3)佛學講座。 圖/家屬提供

1992年,郭楊廣老菩薩(右1)帶領子女到佛光山小港講堂聆聽星雲大師(右3)佛學講座。 圖/家屬提供

郭楊廣老菩薩(中)以信仰傳家,子孫都在佛光大家庭學習成長(右2為作者郭瑞宗)。圖/家屬提供

郭楊廣老菩薩(中)以信仰傳家,子孫都在佛光大家庭學習成長(右2為作者郭瑞宗)。圖/家屬提供

文/郭瑞宗

在純樸的高雄小港紅毛港漁村,四十年前佛教信仰在這裡的「秋冬中藥房」萌芽,佛光山星雲大師設立了「紅毛港佈教所」,在一個以捕魚為業的地方,要推動人間佛教不是一件容易的事……

母親是二戰前一九三○年代末出生的人,幼年時期正值戰亂、光復重建的時代,勤快靈活的她自幼便跟隨父親,從事漁船貨運勞動,負擔家計,身為眾多女兒之一的她從此失去就學的機會。因舅舅是外婆唯一的兒子,為避免兵役問題,外婆將母親寄戶給楊姓親戚,更名為楊廣,冠上夫姓,諱名郭楊廣;平日親友間稱呼的原名,則是清秀典雅的江淑卿。這是大時代下所造就的新身分。

母親告訴我們她曾發願︰「未來,不會讓孩子像他們的父親一樣,再去從事漁業工作,要讓孩子接受好的教育。」我就讀國中時,為了有更佳的升學機會,母親安排我離開家鄉到高雄市較優的學區求學。記得當我第一次坐上往市區的客運車時,她告訴車掌小姐:「請提醒我的孩子在那一站下車。」四十年前的往事,母親在站牌下的背影,深刻印在我腦海,難以忘懷。

在我青少年階段,看著母親及家鄉的長輩們,發心為早期佛光山的建設,回山出坡服務,或到高雄市區的壽山寺、普賢寺聽經聞法。媽媽雖沒受過學校教育,但是從她身上看到了學佛的「歡喜」,這也是我們家人學佛過程中很重要的助緣。跟著母親一起學佛,在每一個階段的體會感受都不一樣。

有時候母親會邀約我們參加法會共修或佛學講座等,在法會過程中,當我們不知道課誦的經典頁數時,她常會幫我們翻頁,不認識字的她,藉由法會共修使我看到信仰不可思議的力量。她四十多歲時,也曾請還在就讀國高中的孩子們以河洛話念經文,協助她學習記誦《阿彌陀經》、《心經》、《普門品》、《金剛經》等。母親也經常分享她在佛光山道場聽經聞法,以及做義工的心得,大約在一九八七年到一九九○年間,我和妹妹也跟著母親到普賢寺聽星雲大師及法師們的佛學講座。漸漸地了解大師「三好四給」的精神、佛光山的宗旨及弘法的方向,母親是全家人學佛的接引者。

受母親學佛的影響,我和大妹都上過都市佛學院,一九九○年時我剛就業,利用假日的時間,上過一期佛光山普賢寺都市佛學院,每到假日坐著公車從小港來到普賢寺上課。一九九○年代,大師創立國際佛光會,也成立了小港分會及佛光山小港講堂,母親和阿姨等家族親人全力護持常住、服務大眾,影響後輩的我們行解並重,信仰與傳承,繼而投入佛光會務的推動。我們家五個兄弟姐妹都受到良好的學校教育,有穩定的工作,我想這也是母親發心立願信仰的力量,母親正是我們家的菩薩。

人生的旅程一期一會,第一次去佛光山是我讀小學時,當時也留下多張珍貴的全家福照片,是很難得的因緣;母親癌末居家安寧照護期間有個最後願望,能做生前最後一次的佛光山巡禮,今年十月八日和母親及弟妹再次來到大悲殿合照,轉瞬間已經過四十多年了。大師說要把握因緣,期許自己學習母親學佛精神,從青年至今,我已在佛光會擔任近三十年的幹部,每個階段的服務歷程,擔任不同的職務工作。我的家人、同修及孩子,都在佛光大家庭學習成長。人身難得,佛法難聞,但願未來在學佛之路,弘揚大師人間佛教精神,分享有緣大眾,學習母親的不忘初心,廣結善緣,接引更多人學佛。

唯有不斷學習,才能不斷成長,以一顆誠摯的心,學習佛菩薩的言行,落實在工作生活中,修正自己身口意言行,才能獲得學佛的益處,成為一個行事端正、心意善美的人。以尊重與包容的心胸幫助他人,自他增上圓滿人生;發心與人為善,做更多利益社會的事,生命會更廣闊,更有意義。

母親的佛法體證,為全家人上了一堂生命教育課。常樂柔和忍辱法,安住慈悲喜捨中,祈願精進的大菩薩母親,彌陀接引,乘願再來。