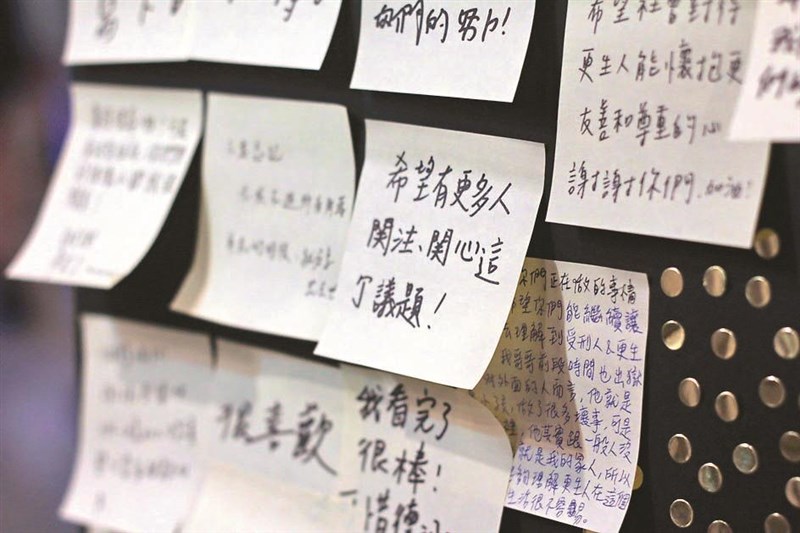

「暗房裡的故事展」,以第一視角情境故事,帶領觀展者理解更生人或受刑人在現今社會的處境,激起大眾同理及共鳴。

圖/蔡妙涵提供

「暗房裡的故事展」,以第一視角情境故事,帶領觀展者理解更生人或受刑人在現今社會的處境,激起大眾同理及共鳴。

圖/蔡妙涵提供

「暗房裡的故事展」,以第一視角情境故事,帶領觀展者理解更生人或受刑人在現今社會的處境,激起大眾同理及共鳴。

圖/蔡妙涵提供

「暗房裡的故事展」,以第一視角情境故事,帶領觀展者理解更生人或受刑人在現今社會的處境,激起大眾同理及共鳴。

圖/蔡妙涵提供

【記者曹麗蕙台北報導】犯罪者沒有被原諒的可能?相信社會中仍有溫暖的善良而鼓起巨大勇氣的蔡妙涵,成立了青年團隊「暗房裡的人」,以展覽、講座、工作坊與國際組織訪談等行動,打破社會對更生人的刻板認識,進而同理、關懷,一起協助更生人復歸社會。

「我的叔叔是受刑人」團隊創辦人蔡妙涵,娓娓道出小時候她與叔叔都曾被托養在曾祖父母身邊,直至蔡妙涵六歲時,父母把她接回教育,從此與叔叔斷了聯繫,高中時她從父母口中聽聞叔叔進了監獄,不禁想:從小待自己極好的叔叔,為何會走上犯罪一途?

就讀大學時,她首度陪阿嬤進監獄看望叔叔,叔姪倆開始通信。得知叔叔在獄中痛改前非,讀書精進,希望出獄後能成為一名健身教練、融入社會,「我覺得自己也應該為受刑人、更生人做些什麼。」她積極研究相關議題,也觀察到媒體對社會新聞的處理過於簡化,大多只報導結果,然而無法了解犯罪者背後的成因與脈絡,就無法真正改變。

第一人稱視角

述說面臨困境

從小對社會議題相當關注的蔡妙涵,大學就讀台大政治系公共行政組,之後考進台北大學研究所,畢業後投入台灣微客公益行動協會擔任專案經理,同時號召大學生,組織青年團隊「暗房裡的人」。

「暗房」是攝影工作室中沖洗照片的暗黑空間,「暗房裡的人」代稱難以被社會所看到的受刑人或更生人,「他們的故事就像暗房中待被沖洗的照片,期盼有一天他們的故事能具象沖洗出來,被大眾理解與認識。」蔡妙涵道。

團隊成立後參加教育部young飛全球行動計畫,展開「議題被看見行動」,例如線上訪談數個促進受刑人與社會連結的國際非營利組織,同時舉行受刑人小型創作展、「暗房裡的人故事展」、「貓頭鷹送信計畫」、各種工作坊,也訪問監所關注小組、更生保護協會等組織,以及開辦更生輔導員與更生大哥現身說法講座等。

其中「暗房裡的人故事展」,以「我」的第一人稱視角說故事,分享更生人在犯罪、入獄、出獄到真正生活四個階段所面臨的問題困境,帶領觀展者理解更生人或受刑人在現今社會的處境。

蔡妙涵分享,當時參觀的一位小女生坦言自己的哥哥正巧是剛出獄的更生人,切身感受到社會對更生人的漠視與排除,「她很感動我們做這個展覽,覺得『原來有人關心這件事』」。

「為何要投入這麼難起手的議題?」這是「暗房」團隊常聽到的質疑,但蔡妙涵會反問:「為何社會大眾可以接受關心兒童、環保等議題,對受刑人、更生人議題卻相對不願碰觸、直視,甚至思考?」

團隊常受質疑

仍然勇敢前行

二十八歲的蔡妙涵不諱言,內心也曾有過掙扎,甚至連她的父母都不支持她創立團隊,但她認為開啟社會和受刑人、更生人間的對話至關重要,因而選擇勇敢前行。她說,「若社會大眾一味貼標籤、排擠他們,他們無法在社會上立足,就有可能再度犯案入獄」。

蔡妙涵希望「暗房可以成為受刑人/更生人第二個家」,期許更生人復歸社議題,能被更多人看見,「叔叔在獄中這麼努力讓自己變好,我也要在社會中努力,讓更多更生人能被社會接納,能安安穩穩邁向新生活」。