羅厝一帶信仰多元,時常可見東西方「聖母」於耶穌聖名堂前邂逅。

圖/張廷鋐

羅厝一帶信仰多元,時常可見東西方「聖母」於耶穌聖名堂前邂逅。

圖/張廷鋐

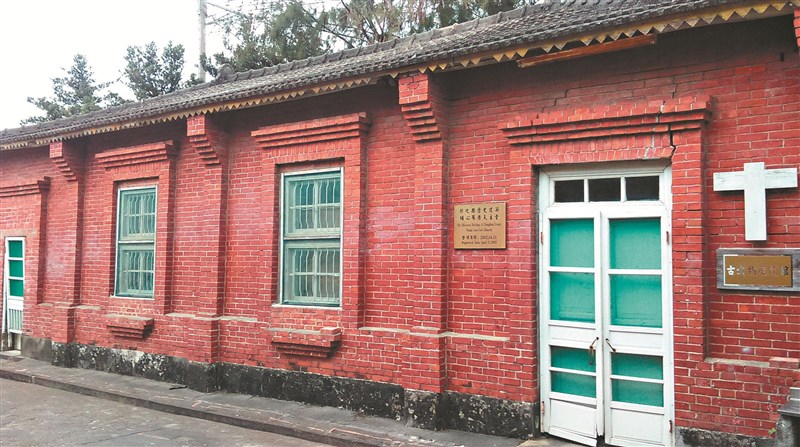

羅厝耶穌聖名堂內的紅磚牆面,如今是彰化縣歷史建築。

圖/張廷鋐

羅厝耶穌聖名堂內的紅磚牆面,如今是彰化縣歷史建築。

圖/張廷鋐

文/張廷鋐

走近彰化羅厝耶穌聖名堂,可以看見鮮明的十字架高掛在教堂頂端,裡面則是帶有歌德拜占庭、文藝復興及羅馬式建築韻味的紅磚建築,民國九十一年(二○○二)經彰化縣政府公告為彰化縣歷史建築。

早自西元十六世紀台灣北部受西班牙的統治起,即有西班牙的道明會傳教士渡台向原住民傳遞宗教理念,但後續因政權轉移而終止。

相隔逾兩百年後,才又有海外傳教士渡台傳教,郭德剛是清帝國時期很重要的渡台傳教士,此時多以西方醫學寄託於宗教,來到當時仍屬僻壤的台灣,替先民診治痼疾進而傳教。

自清咸豐九年(一八五九)郭德剛偕洪保祿渡台為嚆矢,開啟天主教在台宣理的基業,並在高雄建立臨時傳教場所,即是現今玫瑰聖母聖殿主教座堂的前身。郭神父後續仍往內地傳遞教理,於清咸豐十一年(一八六一)在屏東萬金建立傳教場域,更在良方濟神父的一同努力下重建因地震而毀壞的教堂,使得日漸增加的天主教徒眾得以於清同治九年(一八七○)齊聚於萬金聖母聖殿。

隨後繼任的道明會長楊真崇曾於清同治八年(一八六九)應教徒之邀北上到今彰化縣永靖鄉竹仔腳佈道。一位居於今彰化縣埔心羅厝庄的士紳涂心因經商而時常往來於南部,偶然之間聽聞神父講述天主教教義受到感召,返還羅厝庄後,與地方聞人商量,決定南下高雄邀請教會北上傳遞福音,吳萬福神父銜命前來,在鄰近地區建立佈道場所並協助取得建立教堂的土地,繼任的何安慈神父乃於清光緒八年(一八八二)建立教堂,是為羅厝耶穌聖名堂。

隨後甲午戰爭爆發,台灣於一八九五年成為日本人的殖民地,羅厝地區的第一間天主堂也因地震而毀壞。明治四十五年(一九一二),馬守仁神父重建木質結構的教堂,是為第二代的羅厝耶穌聖名堂且沿用到民國六十四年(一九七五)因故拆除重建。歷經中教區神職人員奔走下,整體工程於民國八十五年(一九九六)完工,園區內保有一棟明治四十五年(一九一二)建造的木造建築,台中教區神職人員將木造建築規畫為文物室。

近年來,在耶誕節可以看見公部門為了活化閒置古蹟而舉辦的光雕秀,吸引成千上萬的旅人湧入平靜的村落;更可以前往在地小店,支持在地文創產業,帶走一盒甜蜜蜜的蛋塔,大祭五臟廟。走進羅厝耶穌聖名堂,還可以在特定的季節遇見象徵東方的媽祖繞境隊伍繞行經過羅厝境內,讓東西方的「聖母」得以在響亮的鞭炮聲中邂逅。