書中自有黃金屋。閱讀的好處不勝枚舉。圖/資料照片

書中自有黃金屋。閱讀的好處不勝枚舉。圖/資料照片

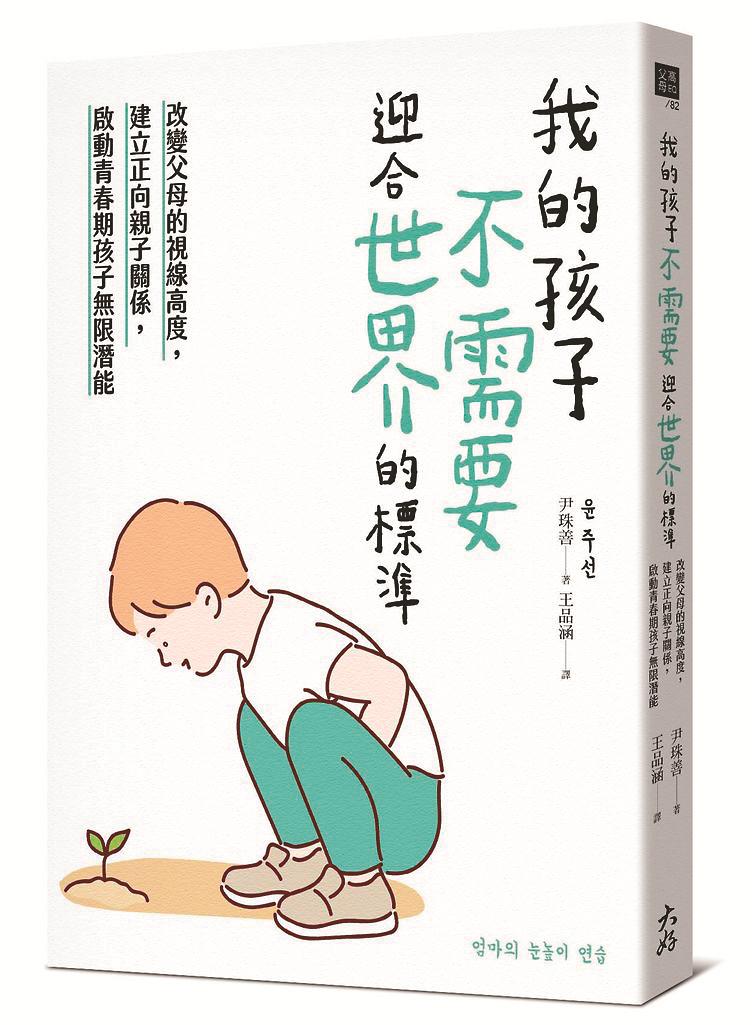

作者簡介尹珠善

在外,是遇過無數孩子的高中老師;在家,是兩個兒子的媽媽。尹珠善比任何人都更理解經歷煎熬青春期的孩子心理,因此在學校也會聽見學生說:「老師好像和別人不太一樣。」圖/大好書屋提供

作者簡介尹珠善

在外,是遇過無數孩子的高中老師;在家,是兩個兒子的媽媽。尹珠善比任何人都更理解經歷煎熬青春期的孩子心理,因此在學校也會聽見學生說:「老師好像和別人不太一樣。」圖/大好書屋提供

文/尹珠善 譯/王品涵

書不僅是將文字寫在紙上的彙集;書,是人生。只要還有書,就代表仍有希望。

頭腦好的人,贏不了努力的人;努力的人,贏不了樂在其中的人。因為無論做什麼事,能在之中得到樂趣的人絕對是全心投入的。閱讀亦然。隨處都能坐下來不斷堅持著閱讀的話,最終自然能讀完許多書,理解能力與閱讀能力也會隨之提升。可是,既然要閱讀,與其強迫自己埋首,倒不如享受閱讀。誰也贏不了懂得享受閱讀,並將書中內容轉化成自己所有物的人。

怎麼做才能享受閱讀呢?究竟可不可能呢?對注意力不集中的孩子們來說尤其存疑。然而,只要曾體驗過閱讀樂趣的孩子都會懂──閱讀也能是種享受。其實,由於閱讀愈多書能讓大腦肌肉變得愈發達,因此也會變得有辦法再閱讀更多的書。尤其是額葉會因為閱讀變得活化,進而推動思考能力大大成長。

某間小學的老師帶著六年級的學生們一起讀《論語》時,其中一位女學生卻表示「國文課本太簡單了」。對於平時習慣閱讀經典文學等高水準書籍的她而言,課本內容的難易度似乎偏低了。另一位原本髒話不離口的男學生則是在讀過《論語》後,從此決心不再說髒話。

坦白說,我小時候幾乎不閱讀。每天都在外面玩一整天的我,一回家總是忙著趕快洗澡、睡覺,完全無法理解那些能靜靜坐著閱讀的同學。

長大成人後,雖然自己因為學習輔導,而開始接觸探討心理與人生的書,起初卻連專注閱讀五分鐘都很難。其他人都是怎麼閱讀這種悶到不行的書?每次見到書,我就頭痛。然而,由於當時的作業是得在閱讀後寫下適用於自己人生的文章,我不得不讀。一天五分鐘、十分鐘,我開始認真閱讀。遇到不懂的內容,便從頭再讀過。有時讀出聲音,有時邊讀邊抄筆記,慢慢消化

眼前的知識。

就這樣,當我好好讀完

一本書時,那種快樂完全

無法言喻。體驗過彷彿征服一座高山般的成就感後,我一讀完一本書,便緊接著再讀第二本。終於,我開始理解小時候那些有辦法靜靜坐著閱讀的同學了。

閱讀讓人變堅強

閱讀時,我們往往能和主角融為一體。讀威廉.保羅.楊(Wm. Paul Young)的著作《小屋》(The Shack )時,明知道僅是一本小說的我,過程中卻投入得差點以為自己的心臟要裂

開了。感受主角失去女兒的

心情,也讓我跟著痛得撕心

裂肺;看著主角透過與其他

角色對話解決內心問題的模樣

時,每每令我熱淚盈眶。在這些過程中,同時讓我看見了自己的內在。埋藏於深處的創傷與悲痛,一一浮出水面。於是,我決定開始問自己:「對我來說,這些創傷與悲痛究竟有什麼意義?」我相信,閱讀能讓自己的內在變得愈來愈堅強。

因此,書不僅是將文字寫在紙上的彙集;書,是人生。藉由書,我們可以化身孩子,也可以化身中年人;可以活在中古世紀,也可以活在遙遠的未來。藉由書,我們能盡情想像與投入,然後讓心感受一切情緒,認識連自己都不曾知道的「內在的我」,進而獲得成長。韓國連鎖書店教保文庫前負責人金成龍先生,面對

「書是什麼?」

的問題時,給了這樣的回答:「書是路,而均勻接受無數書所給予的養分,就是我們的人生。」

透過書,我們先一步感受現實,先一步體驗將來可能實際面對的對象。這條通往神祕、浩瀚宇宙的路,邁向內在世界的路,就在書中。

只要還有書,就代表仍有希望。不要因為想著為時已晚而躊躇,現在就和孩子一起去趟圖書館吧。數之不盡的書,正在等著與孩子相遇。

(摘自《我的孩子,不需要迎合世界的標準》,大好書屋出版)

作者簡介

尹珠善

在外,是遇過無數孩子的高中老師;在家,是兩個兒子的媽媽。尹珠善比任何人都更理解經歷煎熬青春期的孩子心理,因此在學校也會聽見學生說:「老師好像和別人不太一樣。」

婚後,隨著成為兩個孩子的媽媽,面臨了新的難關─無法明白彼此的心,演變成難以避免的日日爭執。經過不斷失敗、嘗試,終於領悟到「年幼子女身為獨立個體,也該得到相應尊重」,以及相較於責備孩子的缺點,更該調整自己的視線高度,培養學會尋找孩子優點的育兒原則。

目前以韓國教練協會的認證指導員(KPC)投身各種活動;另外,也教授關於美德培育與職涯學習、青年領導能力、自我開發等領域的課程。