張翎以小說家之筆寫散文,卸除精靈的魔法棒,讓我們看到更多人間真相。

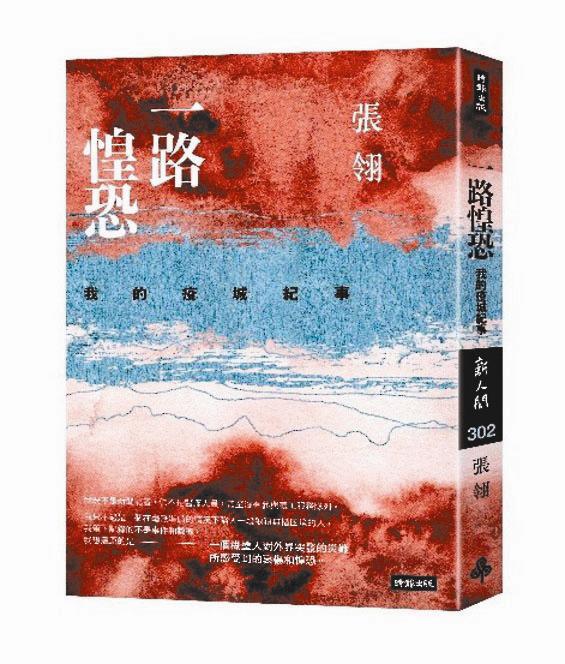

小說是Fiction,虛構的藝術,卡爾維諾說:「我們步入虛構森林時必然需與作者立下虛構約定,準備接受野狼開口說話這類的事。」 圖/時報文化出版提供

張翎以小說家之筆寫散文,卸除精靈的魔法棒,讓我們看到更多人間真相。

小說是Fiction,虛構的藝術,卡爾維諾說:「我們步入虛構森林時必然需與作者立下虛構約定,準備接受野狼開口說話這類的事。」 圖/時報文化出版提供

文/朱國珍

張翎以小說家之筆寫散文,卸除精靈的魔法棒,讓我們看到更多人間真相。

小說是Fiction,虛構的藝術,卡爾維諾說:「我們步入虛構森林時必然需與作者立下虛構約定,準備接受野狼開口說話這類的事。」小說世界裡建構的世界也許是叢林,也許是場大型歌舞劇,張翎過去在《金山》、《餘震》、《勞燕》已經成功展演華麗身段。這次,她在《一路惶恐──我的疫城紀事》中,放下獵人的武器,抹去舞台上的胭脂,回歸到人子、人妻與自己的真實身分,娓娓道來「像章魚也像蠍子的蟲子」的新冠病毒,對生活的進犯、威脅與崩解。

飢餓逼近的惶恐

只是一場返鄉探親之旅,卻意外搭上有去無回的末班車,農曆春節時節的溫州成為重災區,洋溢著團圓喜氣的數萬鄉親依舊往返於武漢與溫州之間,直到「出行限制令」淪陷了整個城市。張翎囚困在她自己戲稱的蝸居中,親人各分東西,糧食一天天短缺,就連資訊都是不透明的,襲上心頭的全是質疑。以前,只是在小說裡迎戰恐懼,這次,她親臨現場,她盤旋在真相的漩渦裡:「我在信息的海洋裡依照自己的標準艱難地選擇真相。這個世界上也許並不存在真正的絕對意義上的真相,所謂的真相,其實都是一個人依據自己的常識、教養和閱歷,對外部現象進行的某種意義上的篩選。我的真相只對我具有絕對價值。」

真相也讓張翎重新開始認識自己,與家鄉的連結,親人關係,缺乏鍛鍊的體格,以及,幾歲開始閱讀小說?她甚至精準記錄了隔離前後,獨自住在蝸居的六十頓餐飯。直到哥哥給她送飯變得愈來愈困難,張翎首度在現實生活裡嘗到對飢餓逼近的惶恐,真相讓她領悟,小說中的飢餓與現實的飢餓之間原來還有那麼多罅隙可以繼續捕捉:「困在『蝸居』的日子讓我明白,飢餓有很多張面孔。背井離鄉的苦力們經受的飢餓,不同於陷於愛情之中甘願為男人捨己的女人們所感受的飢餓。而他們的飢餓,又不同於疫城中我的飢餓感受。」

因為缺乏生鮮蔬菜,張翎的口腔開始潰爛,「黏膜像一張滿是洞眼的破布絮,喝水都疼。」對飢餓的惶恐令人焦躁不安,引領神智走入心靈廢墟,張翎描述疫情「奪走了我的自制和專注能力,我現在連一封略長的電郵都不能一次性完成。」她甚至因此對寫作失去信心,質疑自己是否還能繼續寫下去。這個世界因為瘟疫而羅列隔離區塊,讓邊緣愈來愈邊緣,孤獨愈來愈孤獨,惶恐愈來愈惶恐。直到張翎困蹇到必須吃食過期的阿膠酥,她接受了先生的建議打電話叫外賣,在一頓飽足之後,她看到了抗疫良醫李文亮的死訊,那一刻,所有的無意義浮出意義。「世上再無李文亮,但依舊有太陽。沒有了李文亮的太陽,還會是從前的太陽嗎?就如同這大地,被那些長著猙獰毒針的病毒爬過,並留下一條條黑色的死亡汁液之後,即使再長出一地青草,它還是同樣的春天嗎?」

文字記錄逃生過程

沒有答案的張翎,帶上重要證件,決定不顧一切外出,申請通行證。隔離期間經歷自性與人性考驗,糾纏出心底最黑暗的記憶——五十多年前的文化大革命,創傷並沒有療癒,它只是被覆蓋。決定走出蝸居大門,張翎選擇面對,在那個下過雨的午後,意外順利獲得通行證,她往哥哥家方向前進,踏上久違的人行道,遲來的夕照彷若戰爭之後的曙光,它捎來憐憫與善意,在入夜之前溫暖拂過每一個人的臉龐。如同張翎離鄉時對九秩高齡的母親所說的最後一句話:「活著,比什麼都重要。」

病毒啟動野狼開口說話的實境,在齧齒邊緣存活是人類本能。張翎用文字記錄「逃生」的語徑,縱然惶恐,縱然在日益撕裂的世界中也必須一路走下去。無論是小說之眼或散文之心,張翎文炳雕龍,疫城紀事囚困不了吶喊的靈魂,因為這本書,我們更加認識的是自己。

(本文摘自時報出版《一路惶恐──我的疫城紀事》一書)