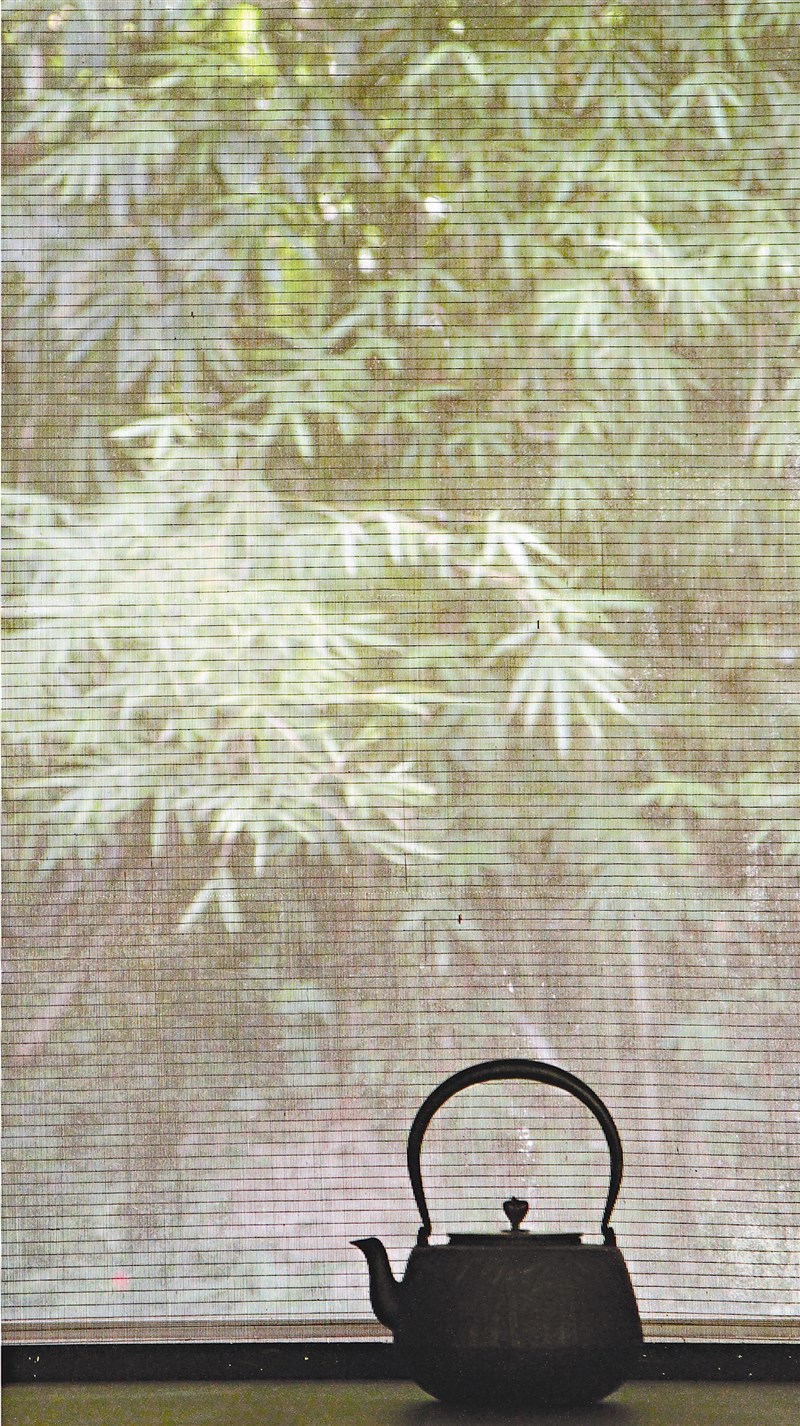

禪貴「見正」,茶禪之立亦然,壺中的日月是纏縛?是解脫?能否更有其物外山川?關鍵正在「茶思」。圖╱林佳穎

禪貴「見正」,茶禪之立亦然,壺中的日月是纏縛?是解脫?能否更有其物外山川?關鍵正在「茶思」。圖╱林佳穎

茶,可以生活,可以藝術,可以修行,而中國茶既千姿百態,茶人原可在此多所出入,但其高者,正乃三者一事。

圖╱林佳穎

茶,可以生活,可以藝術,可以修行,而中國茶既千姿百態,茶人原可在此多所出入,但其高者,正乃三者一事。

圖╱林佳穎

文╱林谷芳

茶,可以生活,可以藝術,可以修行,而中國茶既千姿百態,茶人原可在此多所出入,但其高者,正乃三者一事。

三者一事,有從日常功用得,有以藝契道,有直接就從修行鍛鍊以涵攝三者的。在茶禪,宗風雖可有老婆、詩人、劍客之別,但基點則必立於「正知見」上。

原來,修行乃「化抽象哲理為具體證悟之事」,無體踐就無修行,可禪卻常舉「只貴子眼正,不說子行履」,但這樣,哪裡是不貴體踐,而是觀照到行履若無正知見為前提,必愈修愈錯,諸宗中,禪門向最強調於此。

正如坐禪是宗門重要的行法,在默照禪中,它更乃「基本功就是究竟法」,但在此,學人可獲益,亦可顛倒。為怕學人拘於死法,香林澄遠在答「如何是西來意」時,就直接回以「坐久成勞」,但你如果以為這就是要你不坐,也是執於一邊,其實這問答還更有下面一句:

曰:「便回轉時如何?」

師曰:「墮落深坑。」

所以說,不能因坐久成勞而不坐,不坐更糟,反墮深坑,了無生路。

正因這坐與不坐有如此的辯證關係,有如此易落於兩邊的陷阱,所以禪總強調「只貴子眼正,不說子行履」。

行履是修行的主體,哪能不「貴」,但在此之前,卻必先談「眼正」,眼界正了,行履無論遲速深淺,終有日久功深的一天,眼界不正,則愈走愈偏。

而「悟」之所以成為宗門核心拈提,正因行者自證本心,則「一超直入如來地」,所證既與諸佛同,生命即能如靈雲志勤睹桃花而悟所說的:「直到如今更不疑。」不疑,行者就能驀直行去,到此,何時證果,反倒成餘事了。

談知見,生命整體的修行如此,茶禪之立亦然。茶之鍛鍊,茶行是核心,但此茶行要正,即須從根柢立言,諸行依此而出,方不致誤入歧途。正如行茶時,常見有以技為尚,如江湖賣藝者流;有以雅為尚,以顯其風流者流;有以價為尚,直如驕奢土豪者流;有以道標榜,卻如神道設教者流。這種種,除利之所趨外,其間亦不乏真正愛茶,真正想體現文化、修行生命者,但何以如此,正在其「知見不正」耳。

這知見,如能立於悟境,自然無所偏倚,而茶人儘管尚未契於此現量境界,但宗門歷代祖師之拈提既歷歷在目,則欲以禪入茶,在此乃不可不明。

於此能究得,即知茶禪在「道契不二」。

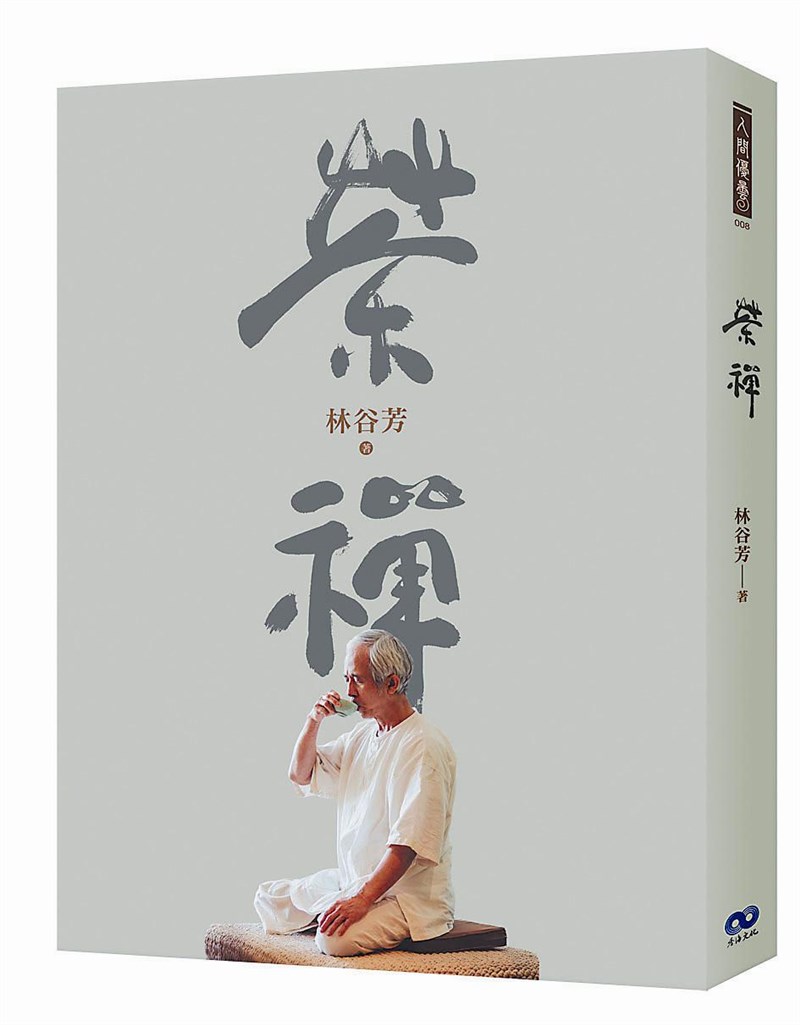

(摘自《茶禪》,香海文化出版)

作者簡介

林谷芳

禪者,音樂家,文化評論人,台北書院山長。6歲有感於死生。高一見書中句「有起必有落,有生必有死;欲求無死,不如無生」,有省,遂習禪。同時間,亦因一段因緣走入中國音樂。40年間,於音樂,始終觀照「道藝一體」;在修行,則「出入禪、教、密30年,不惑之後,方知自己是無可救藥的禪子」,遂對向上一路,多所拈提,常以劍刃上事砥礪學人,標舉宗門不共,所做恰可治時人「以禪為生命裝點」之病。在禪與藝術外,1988年後又以海峽開放恰可印證生命所學之真實與虛妄,頻仍來往兩岸,從事文化觀察與評論。