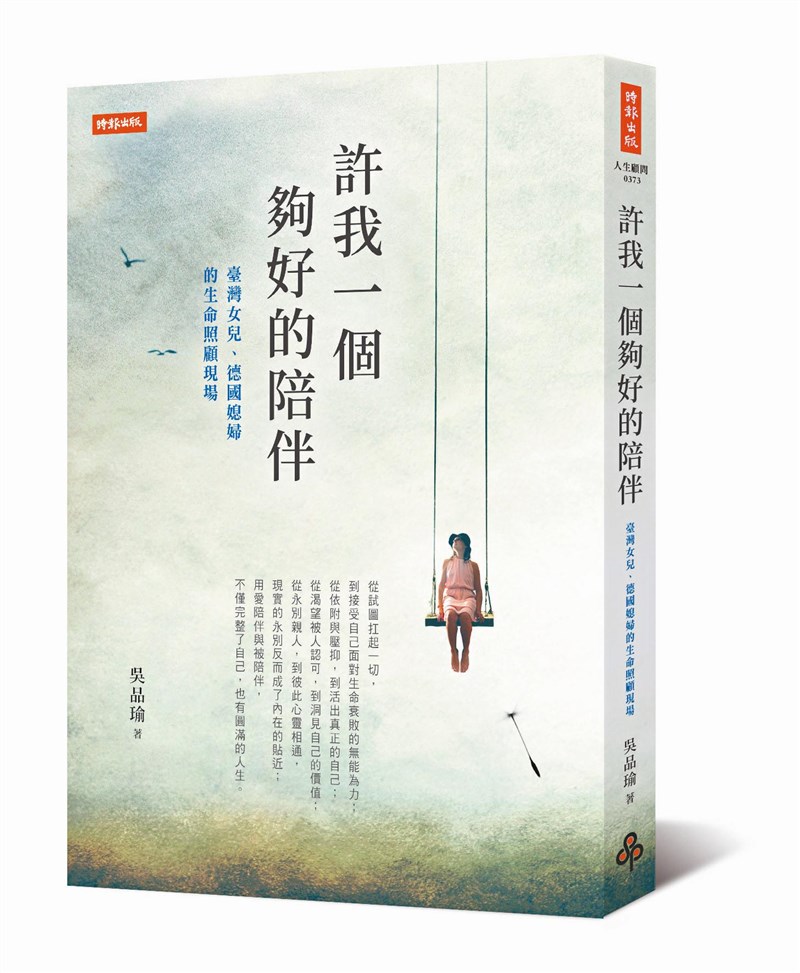

《許我一個夠好的陪伴》圖/時報文化出版提供

《許我一個夠好的陪伴》圖/時報文化出版提供

文/吳品瑜

當大伯與仲介滿意地帶著同意書離去,婆婆整個人軟癱在椅子上,一隻手卻緊按著我放在她肩膀上的手,雖然隨著她的虛脫而漸次流失氣力,但彷彿有一份很深的信託,深嵌在我的手背上。

至今我依然能感受到婆婆這份氣力與體溫漸失的緊握膚觸,並不時自問︰「角色或專業?哪一個最該出現在病榻邊呢?又或者,這兩者通通不適任?」

當時的我並不專業,再加上困囿於媳婦的角色,讓腦袋的「義務」與「行動」取代了五感的真實感受。至於所謂專業的烏克蘭看護,就在我們申請兩周之後,她即將出發的前一晚,婆婆就已經往生。

完全始料未及,卻也引動我持續深思︰「臨終病榻旁,最重要的究竟是什麼呢?」

僅需一點膚觸與溫度

後來嘗試倒帶臨終照顧的過程,我發現癌末的不可逆,「專業」的極致不過就是在生命末了幫助減緩疼痛,不讓身體過度承受折磨,拖絆了靈魂的出脫。

再則,對於婆婆而言,身心逐漸失能的狀況下,她對自己的諸多社會角色已逐漸脫鉤,自然也就不會要求我與其他人該如何實行自己的相對角色與義務,特別是在進入譫妄之前的某一小段異常清醒時刻,她沒有特別提出希望哪位親人出現在身旁,反倒是對我這位沒有血緣關係的異鄉人,凝望許久並情意綿長地說聲︰「謝謝你。」

至今想來,病榻邊的「專業」與「角色」終究走到窮途末路與無用的時刻,臨在(Be Present)才是臨終者與陪伴者兩方皆能受用的。

安寧陪伴,最不需要他人「施展專業」與「盡義務」,僅只需臨在病榻旁的一點點膚觸與溫度,以及同理共感地在「陪跑」到終點之前,時光倒轉地將人生回憶一遍,並於有聲或無聲的「重說」生命故事中再次「活著」,也就足夠了。

於是,哪怕只是一段陽光午後的無言凝視,或是一抹同在的膚慰,一句善解的話語,甚至什麼都沒有想的靜默同步呼吸,我想對於臨終者而言,就是最有品質地被陪伴與活著。同樣地,對於陪伴者自身而言,這樣的存在必然有別於浮生日常,非得使出渾身解數才能證明自己存在的價值,而是全然回歸到人所俱足的本身,「我的在,本身就已是最大的價值了!」這份價值的「給出」,對象不僅是臨終者,更是再度走回物質人世的自己。

再則臨終者的「時間感」,已與常人不同,因此時間陪伴的時間,並非絕對的愈長愈好。臨終就像將時空象限放進了一顆濃縮膠囊裡,生命的「剎那永恆」最能於此體現。

「誰該來病榻旁?」

「該在病榻旁守多久?」

這是每個人在生命的不同階段,都會遭逢的自我疑問,又或者臨到生命終點,反向詢問或要求周遭的人。

體會陪伴的真實觸受

從婆婆病榻邊的陪伴經驗,我體會了「陪伴」的真實觸受,毋須等到自己臨終時刻,才巴望等待親人「兌現」角色義務的給予,或是苛刻要求專業醫療人員的付出,而是在當下就樂意陪伴他人,並且於生活中敏受揀選與人同在的質地,找到對的人陪伴自己,讓每一次的人我相遇,都是互惠與美好的體驗。

時時刻刻廣結善緣,以及自我深化「陪伴」的意義,或許在未來對於誰能在病榻邊照顧自己,也就能隨緣自在,不罣礙非得子女或親屬陪侍在旁。

不過這一切也需國家層級的臨終照顧革新,因為唯有政府能落實安養照顧政策,減少親屬在相對角色上的義務重擔,這樣每一個人才能在身心自在的狀況下,在生命的最後一哩路程上,相互給予最有品質的陪伴與祝福。

(本文摘自時報文化出版《許我一個夠好的陪伴》一書)