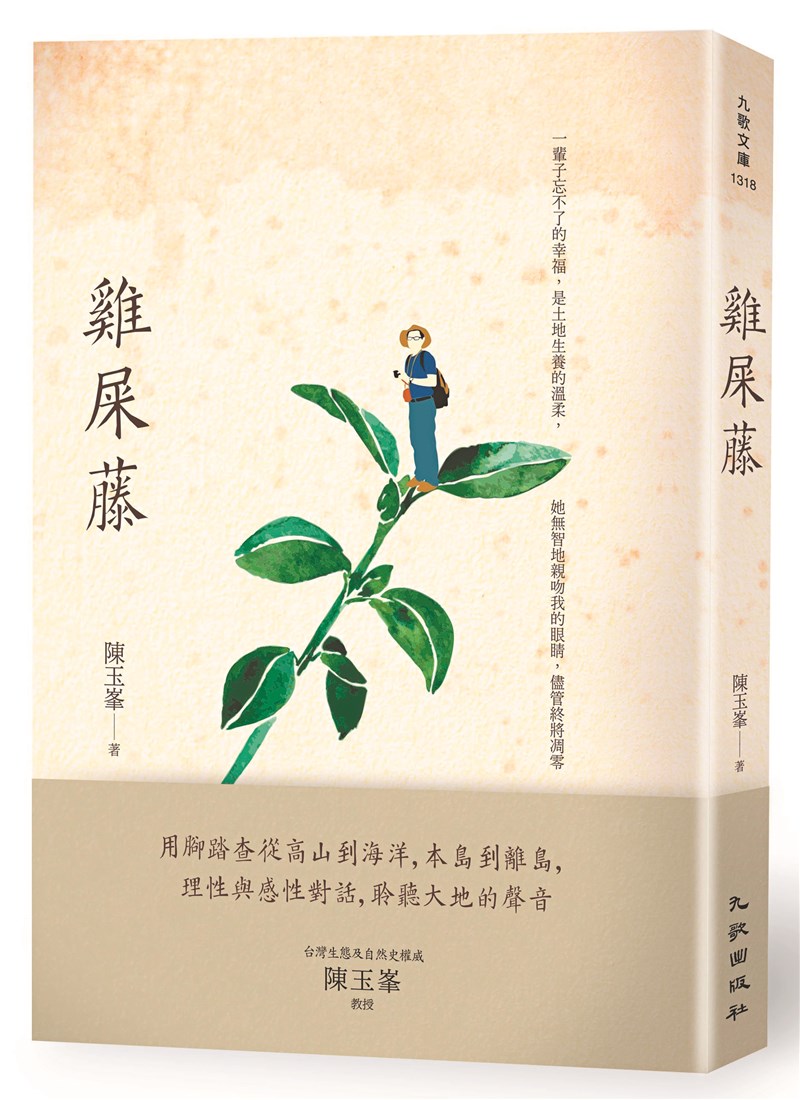

研究台灣山林植物生態與分類的陳玉峯教授,長期關注台灣生態,深入高山、森林、海濱,為台灣植物分類研究留下無數寶貴的調查資料,但他不只撰述學術資料,更以散文之筆描繪出動態的生態、人文,以及社會觀察,本文特別摘選他2019年底出版的新書《雞屎藤》中兩篇散文。圖/九歌出版提供

研究台灣山林植物生態與分類的陳玉峯教授,長期關注台灣生態,深入高山、森林、海濱,為台灣植物分類研究留下無數寶貴的調查資料,但他不只撰述學術資料,更以散文之筆描繪出動態的生態、人文,以及社會觀察,本文特別摘選他2019年底出版的新書《雞屎藤》中兩篇散文。圖/九歌出版提供

文/陳玉峯

三天

從落花談逢機美;從黑板樹種子毛的天演談分別識的消解;從海風怎麼吹談林投如何打太極拳──我的思惟,大致上可以以《華嚴經》一句話作概括:「根性是一,緣何有種種差別」。

有一次,我到和美找本土畫家陳來興及其妻秀免姐吃晚飯。無意間我問來興兄:馬頭山畫得如何?他說畫了幾幅,只有一幅是「那個意象、感覺、氛圍一氣呵成」;「其他幾幅,作畫期間我思緒受到波動,曾經斷了氣,那種精神連結不起來,可以丟棄了!」

哈!來興仔的藝術觀點正巧與我從《華嚴經》所延伸的見解不謀而合。

藝術本來就是無法滿足於俗世生活中,所有意志、思惟、感受、感官識覺反應及運作、語言、文字等等,都無能展現或傳達意識的波動,因而不得不藉助其他的符號系統,去彰顯或宣洩出的內在衝動,好將受困的靈覺衝破,同自體之外(而無內外)的上帝交涉的結果。

無論藝術創作、研究探索、巫覘起乩、宗教獻身……,本質都一個樣,真的就是「我知道我所不知道」、「我不知道我所知道」的一整體的一致性引爆啊!

生命的探索正是直逼生命本身,意義無意義都窮盡之後,沒有當下的當下才會浮現。這三天我算是紮實地跟自己的靈魂交談。感恩我所際遇的人、事、時、地、物。

西天大戲一齣

二○一八年十月三十日際夜,我看了整整一個半鐘頭的夕照,用眼看、用思惟看、用心看、純看,且不用任何感官而感,感而不看。

出門慢跑時已過五時餘,今天純運動。

原本我都以《心經》計步,今天也默念得離離落落。

進了校園側門才猛然察覺夕照相當完滿,尤其是西天三、五道雲彩,由南朝北,或由北朝南,近乎平行於地平線,橫抹出來;中天蔚藍深邃,偏東的蒼穹則也大把地,同樣平行式,鋪陳更寬厚的彩帶,讓我產生錯覺:嗯,東邊的天空比較高哩!自己都莞爾。

還不能免除想要拍照的心態,然而,近年來沒帶相機或手機,已經沒有遺憾感,反而還歸自在,也了然過往我老是在切割風景的屍塊,卻沾沾自喜以為捕捉了影像的永恆,噫!現代人大概造不出「風景」這樣的「動詞」來。

古人隨著自然景物的步調,和著萬象流轉而感知瞬息萬變,否則景就景,何來「風」動?不只風動、旗動、心動,意動、識也動,所有,無一不動。

我一面做操,一面凝視。也停頓,專注諦看。

虛空中若無足夠的水氣帶(雲),必然只見光亮而無彩。光亮要呈現色彩,必然是雲霧水氣精靈的事工。我凝神在識,所以可以見識到無以倫比的細微幻變。

有無數濃淡不一的虹彩翻轉,且隨時沉默地刷新,如同墨汁不足的筆刷,一再地刷翻,新之又新的色帶,而且,又像滾桶走過,留痕不留跡,若即若離。每一雲彩輪流漸層、明暗交替。

如果我能說得出晚霞紅暈的鏡像實況,則所有霞光瞬間跳海。只是因為我們無能就其實境,所以落日晚霞等等詞彙永遠存在。人類歷來講不出口,真辭窮,美感永遠欺負人!

豈止無窮刷新,更有無心的粉撲畫。上下前後的雲帶毛孔,一直在吐納、噴粉,光影是無窮漩渦加漂流加游盪。天啊!怎麼可能有人會認定光是走直線的?自然界沒有直線!

色彩不是色彩,是我毛細孔中,一陣又一陣的酥麻與快感。

所謂的「天色漸暗」根本就是失明講的話。我知道「時光」的確可以倒流,晚霞夕照足以證明。只因為人們沒耐性,不肯讓視覺進入細處品味。是,人眼是有其極限,我相信少有人使用眼力達到極限值的一半。現代人稍一昏暗就想開燈,乃至成為明眼的失明。

一次完整的夕陽品味,等同於看一部電影,標準時程一個半小時。

我也倒吊在單槓上看紅暈。

我知道蝙蝠倒掛的視野,它們很會「享受」。

小時候喜歡彎腰從跨下看,畢竟脫離常軌就有快意。得失不是得失,人本來無得無失,是學習而來的文化枷鎖,硬是綑綁全人類,魯賓遜也沒能解脫。

臥佛是另一種境界。事實上三百六十度、三萬六千度。

看一次完整版的夕照吧!

(本文摘自九歌出版《雞屎藤》一書)