當然,我並不是最擅長把跑步當作休閒的人,也永遠不可能跑完馬拉松,但是跑步帶給我的收穫無法用卡路里或是公里衡量;跑步讓我找回了自己。

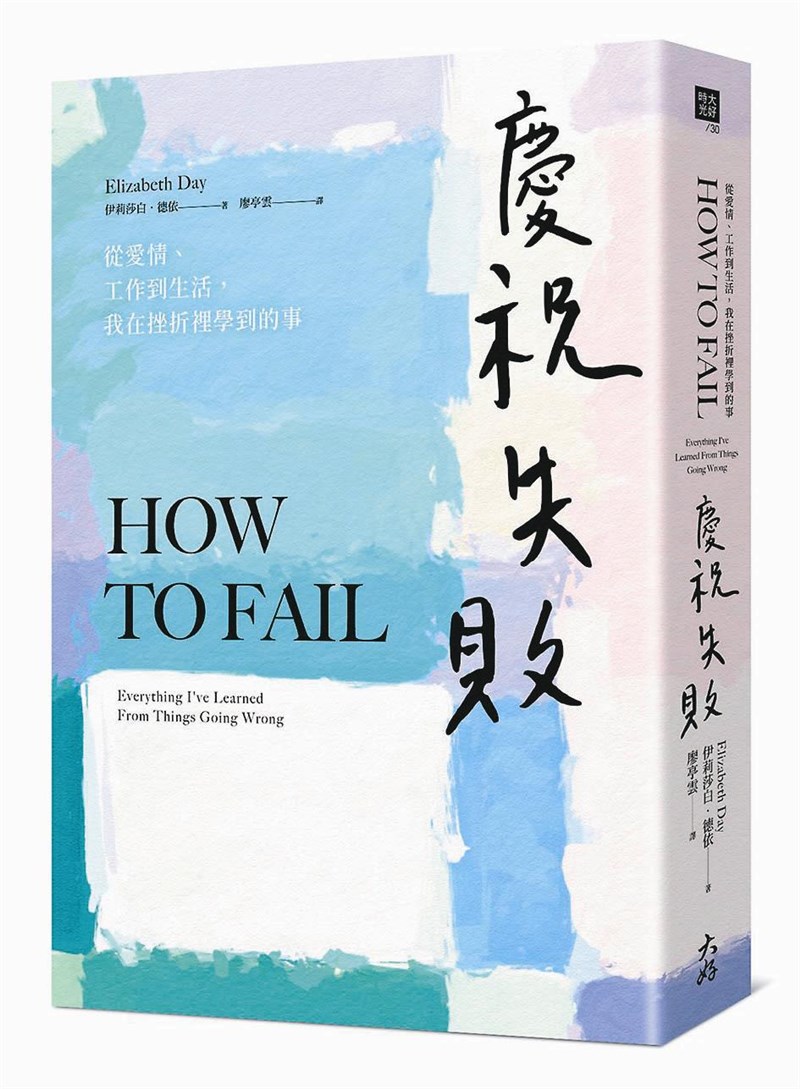

(摘自《慶祝失敗:從愛情、工作到生活,我在挫折裡學到的事》,大好書屋出版)

當然,我並不是最擅長把跑步當作休閒的人,也永遠不可能跑完馬拉松,但是跑步帶給我的收穫無法用卡路里或是公里衡量;跑步讓我找回了自己。

(摘自《慶祝失敗:從愛情、工作到生活,我在挫折裡學到的事》,大好書屋出版)

文╱伊麗莎白.德依 譯╱廖亭雲

以跑步為例子,我以前總是覺得跑步是惡魔的運動。在二十幾歲時,每當我認為自己該進行某種形式的體能活動,但是又懶得努力養成習慣,我就會「去跑個步」,然後繞著公園跑得氣喘吁吁,大概十分鐘左右之後我就會放棄,這簡直是酷刑。

現在回想起來,我沒有認真投資合適的裝備,更是讓情況雪上加霜;或者更精確地說,我根本沒有準備任何稱得上是裝備的東西。以前我都是穿著Converse帆布鞋和有厚重拉鍊的詭異長褲跑步,後者是購自某間看起來像是專賣戶外用品的商店,店裡有賣露營爐具和淨水錠。既然我沒有給予跑步應有的尊重,跑步也對我還以顏色。

然而,到了三十歲中期,我大概依序歷經了流產、婚姻破碎、搬家、離職、出國,這是一段混亂的時期,儘管當時我拒絕承認這一點。直到事後回顧,我才發現,原來自己一直是以如此反常的速度運作。

我的睡眠時間變短;向來都準時的我開始對每件事都稍做拖延;我讀不下書;我的思緒實在太過凌亂,以至於唯一能專心做到的事,就是呆滯地盯著其他人的臉書狀態不斷更新;我變得麻木,不再相信自己的判斷能力。

就在這時候,我意外地產生想要開始跑步的衝動,於是我買了合適的運動鞋和像海豹皮一樣光滑的緊身褲,並且建立了全都是兇狠嘻哈音樂的播放清單。我選了一天出發,完全不知道自己要跑去哪裡,也不知道要跑多久,十分鐘之後,我驚訝地發現自己好像可以繼續跑。

我開始每周跑步三次,從十分鐘變成二十分鐘,再變成三十分鐘,有一次我甚至連續跑了一小時,雖然這項歷史紀錄後來再也沒有重演。我很享受心思全都放在完成身體活動以至於完全忘記思考的感覺。而且我也發現,忘記思考的同時,卻又能弔詭地催生出很棒的想法,因為潛意識有空間能夠自在呼吸。每次跑步結束,我都能為苦惱多天的棘手問題找到解答。

與身體重新連結

我也感受到一種與生俱來、近乎原始的渴望,渴望與自己的身體力量重新連結。我開始跑步,是因為我想要把自己往前推,不依靠任何人或其他事物,我想要達到只有自己和柏油路的狀態。在失去所有象徵穩定性的外在指標後,我必須找到自己的內在力量。

跑步讓我了解到,這麼多年來,我和自己的身體完全失去連結。

身為作家,我習慣長時間一個人,弓著背,面對閃著白光的筆電螢幕工作。而跑步能讓我脫離腦內世界,重新回到自己的身體,真是再好不過了,幾乎和冥想有一樣的效果。

我並不是想表現出我覺得這一切都很容易的樣子;相對的,我到現在還是認為連續跑三十五分鐘是一大成就。我很不擅長在山坡地形跑步;我容易流得滿身大汗;有時候,我甚至痛恨跑步的每一秒,有一次跑了二十分鐘之後,我開始痛哭流涕,到現在我還是不知道原因為何。

噢,而且,我跑得非常慢,偶爾瞥見自己倒映在櫥窗的身影時,我都會因為自己近乎年邁的步伐感到尷尬。不過,我已經和自己做好約定,要用不帶批判的態度跑步,這一點就讓跑步變得「不像運動」,也意味著我不會失敗。直到現在,我還是會用自己覺得可以維持的任何一種速度跑步,而且絕對不計算距離。

當然,我並不是最擅長把跑步當作休閒的人,也永遠不可能跑完馬拉松,但是跑步帶給我的收穫無法用卡路里或是公里衡量;跑步讓我找回了自己。

(摘自《慶祝失敗:從愛情、工作到生活,我在挫折裡學到的事》,大好書屋出版)

作者簡介

伊麗莎白.德依(Elizabeth Day)

生長於北愛爾蘭,現居倫敦。曾擔任《倫敦標準晚報》(London Evening Standard)、《周日電訊報》(The Sunday Telegraph)、《星期日郵報》(The Mail on Sunday)的報導記者,也曾為《她》(ELLE)及《觀察家報》(Observer)撰寫專題報導。2004年,榮獲英國新聞獎(British Press Awards)之「年度最佳新人獎」。著有4本暢銷書,首部小說著作《剪刀石頭布》(Scissors, Paper, Stone)曾獲Betty Trask小說獎;其他作品有《家火》(Home Fires)、《樂園城市》(Paradise City)、《派對》(The Party)──此書亦獲選英國《觀察家雜誌》和理查和茱迪讀書俱樂部年度選書。